Empirical Study on the Construction of Evaluation Index System of Engineering Teachers in Colleges and Universities: Taking J University as an Example

-

摘要:

高校工科教师评价是衡量和促进高等工程教育师资水平的重要手段,也是促进教师专业发展的重要途径;针对中国高校目前教师评价体系中存在的学科分类不够细化、行政管理主导学术决策等现象,基于发展性评价理念,力求构建高校工科教师评价指标体系,以评价为导向进而通过师资队伍建设保障高等工程教育的质量;对高校工科教师评价指标体系建设提出3点建议:一是指标选取应关注可操作性,二是评价工作过程应体现科学化,三是引导教师评价工作走向发展性,力求构建动态的、发展性的工科教师评价指标体系框架。

Abstract:The evaluation of engineering teachers in colleges and universities is an important means to measure and promote the level of teachers in higher engineering education. It is also an important way to promote the professional development of teachers. In view of the existing problems in the evaluation system of teachers in colleges and universities in China, the classification of subjects is not refined and the academic decision-making is dominated by the administrative management. Based on the concept of development evaluation, this paper tries to construct the evaluation index system of engineering teachers in colleges and universities, to evaluate the quality of higher engineering education through the construction of teaching staff and puts forward three suggestions on the construction of the evaluation index system: first one is the index selection, which should pay attention to the operation, the second one is the evaluation process, which should be scientific, the third one is to guide the teacher evaluation towards development, so as to build a dynamic and developing index system framework of the engineering teachers' evaluation.

-

引言

近年来,随着我国高等工程教育快速发展,工科的学科地位与工科教师的重要程度不容忽视。自2016年起,我国成为华盛顿协议的正式会员,工程教育的评价标准如何与国际接轨,更好地通过师资队伍建设等效性,保障工程人才培养的等效性,建立健全一套有效的工科教师评价体系是摆在当前的重要命题。高校工科教师评价是衡量和促进高等工程教育师资水平的重要手段,也是促进工科教师专业发展的重要途径,然而,当前国内高校教师评价在一定程度上仍存在行政主导状态,教师对评价过程与评价结果存在质疑。虽然近年在日常评职称、聘任、考核等环节加入分类管理、分类评价等细化手段,但是还缺乏对学科差异的真正理解和管理变革。例如,评价指标过于注重量化评分而忽视了教师专业发展的需求,注重理工与人文社科之间的差别而忽视了理科与工科间的本质不同,等等。教师工作是多层次、多维度、多方面因素构成的一个有机体,教师评价指标体系也应尊重学科之间的差异性以及教师个体差异性。2016年,教育部出台《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》,提出要将教师专业发展纳入考核评价体系、实行科学合理的分类评价,针对不同类型、层次的教师,按照不同学科领域建立科学合理的分类评价标准。随着高校教师评价研究的不断深入,研究趋势逐渐转向分类评价,在评价时按照理工或人文社科的学科划分,对不同学科的评价指标加以区分,这些研究为本研究奠定了一定的基础。但是,深入系统地论述工科教师评价的研究还较少,理科和工科教师评价尚未分开,运用理论基础指导教师评价指标体系构建的研究较少,且在研究方法上也有所欠缺。本研究是在教师专业发展视阈下,力求构建符合工科特色和工科教师专业特点,以及尊重教师专业发展意愿的高校工科教师评价指标体系有助于促进工科教师的专业发展与反思改进以及构建符合学科特色的教师评价指标体系。

一. 工科教师评价理论及研究基础

本研究以发展性评价理论对评价目的进行价值引导,另外结合工科专家访谈了解工科教师的现实需求及工科特殊性,尝试构建工科教师评价的框架。

自20世纪60年代起,国际学界对教师专业发展的研究逐渐兴起。1966年,联合国教科文组织和国际劳工组织召开了“教师地位之政府间特别会议”,通过了《关于教师地位的建议》,提出教学应该具有专业性,要求教师通过严格的、持续的学习,获得并保持专业认知及专业技术。1986年,美国霍姆斯小组发表了《明天的教师》,认为教师的专业发展是为了提高教学质量,要明确教学工作的重要性,同时也要建立衡量专业性的相关标准。教师专业发展的内容以及结构框架研究也日趋成熟,具体的构成要素包括专业理念(理想)、学科知识、基本素质、专业技能等方面。高校工科教师的专业发展情况与工程人才培养密切相关,在工科教师专业发展提升策略研究中,强调了政府、高校、教师个人三者需要紧密联系。并且,在采用构建终身学习教育体系、搭建立体式成长平台、提升工程教育的实践性等方法的基础上,还强调了教师评价对教师发展的重要性。

目前,我国高校对教师的评价大多停留在奖惩性评价阶段,奖惩性评价是通过绩效衡量教师工作价值的一种手段,在实际操作过程中侧重考核教师对评价指标的完成情况,其主要目的在于加强教师绩效管理的有效性,规范教师的教育教学行为,提高教学质量。这种评价方式在完善高校行政管理、提高学校整体科研能力等工作中发挥了很大作用,但在关注教师内在需求及发展潜力等方面还有所欠缺。对于工科院校教师而言,奖惩性评价在一定程度上能够督促教师教育教学能力的提升,但它只是对结果进行考核与评价,缺乏对过程的监督,这就对高校教师评价的理论研究提出了更高的要求,因此,有关发展性评价的研究逐渐兴起。

发展性评价并非指某一种特定的评价方式,而是在改进和补充以往教师评价的基础上,对一系列能够促进教师专业成长和发展的评价方式的总称。发展性评价起源于英国,1983年英国《教学质量》白皮书率先提出对教师评价进行改革的设想,对20世纪末的英美国家教师评价产生了深远影响,绝大多数的参与者都认为发展性教师评价是一种有价值的活动,评价者、评价对象和学校都会从中受益。21世纪初,发展性评价被我国引入,对于发展性评价与奖惩性评价的对比研究曾经是教师评价理论研究的重心,也成为推进教师评价指标体系改革的重要动力。发展性评价改革了原有奖惩性评价自上而下、局部评价的弊端,将教师评价的关注点向教师的专业发展转移[1]。发展性评价是一种面向未来的、以促进教师的专业发展为目的的教师评价。评价本身就是一种价值判断的过程,发展性评价强调在价值判断的过程中注重过程性评价、注重个体的差异性、注重个体的发展性。发展性评价重视个体,重视教师个体的参与性,鼓励教师参与评价全过程,并将评价结果及时告知教师。在评价目的上,发展性评价倡导促进教师专业发展而非加强教师绩效管理;在评价方向上,发展性评价倡导面向未来而非面向过去;在评价类型上,发展性评价强调形成性评价而非终结性评价;在评价结果上,发展性评价更加关注评价对象对评价结果的认同。随着发展性评价理论研究的不断深入,一些地区和高校开展了有关教师发展性评价的探索和实践,并取得了一定的成果,得到了专家以及教师的认可。研究人员前期通过对高校工科教师的访谈了解到,工科教师普遍认可发展性评价这一理念,期待教师评价指标体系能够在现有的基础上改革,在满足工科教师发展需要的框架下构建评价指标体系。

发展性评价逐渐从理论层面转向实际运用,在教师教学及学校教育管理工作中,需正视新旧两种评价理念的共存问题。第一,奖惩性评价与发展性评价两者的共存关系是否存在。从定义来看,发展性评价的概念是在抨击奖惩性评价的基础上提出的,为了规避原有奖惩性评价带来的弊端,发展性评价应运而生,力求改变诸如奖惩性评价无法调动教师的积极主动性、教师的绩效考核标准一刀切等现实问题。从这个角度上说,两者间的关系是对立且无法共存的。第二,从各高校实际操作的情况看,以绩效考核为主体的奖惩性评价的可操作性更强。发展性评价倡导关注教师个体、关注教师的专业成长过程的理念在落实到具体的指标上比较困难,质性指标确定与衡量是发展性评价指标体系制定与实施的一个难点。并且,目前高校运用教师评价的主要目的是考核与评优,定性指标在一定程度上的量化更具有直观性,质性指标的衡量难免存在争议。第三,部分学校尝试着同时执行两种评价,以期实现从奖惩至发展的稳步过渡,主体上采用奖惩性评价方式不变,先在小部分范围内试点发展性评价以求推广到全校范围。然而这种方式也存在一定弊端,因为试点范围的发展性评价不具有涉及教师个人利益的关键,会导致教师投入评价的积极性不足,无法达到评价的预期效果。

华盛顿协议是世界上签署时间最早、缔约方最多、最具影响力的国际本科工程学位互认协议,其宗旨是通过多边认可工程教育资格及工程人员执业资格,促进工程技术人员跨国执业[2]。华盛顿协议对工程人才提出了更高的要求,培养优秀的工程人才离不开工科教师,因此,对工科教师也提出了新的要求。随着我国成为华盛顿协议的正式会员,高校工科教师评价也需重视从学科特色入手遵循学科专业发展规律,例如,重视工科教师的专业发展过程、重视工程实践、重视成果转化周期等。遵循发展性评价理念、明确工科教师专业的发展规律,评价最重要的意图不是为了证明,而是为了改进。从这个角度上看,高校教师评价是为了便于有针对性地及时调节、及时矫正,考核与评价不是最终目的,促进教师的专业发展才是最终的目的。评价指标体系的构建是为工科教师专业发展提供更加自主的可能性,因此,完善的高校工科教师评价指标体系应充分发挥以下3种职能:首先是考察职能,真实详尽地了解工科教师教育教学、科学研究、人才培养、专业能力提升等多方面能力。其次是激励职能。适当的评价与考核可以有效激发教师的专业发展潜能。再次是指导职能。进一步制定发展目标,及时辅导教师职业生涯的路径规划。

随着教师专业发展与教师评价研究的不断深入,两类研究之间的交集也逐渐明朗,本研究试图在梳理教师评价研究脉络的基础上,引入教师专业发展的相关理念,以教师专业发展的相关理念支撑引导评价指标体系的整体框架,以发展性评价的价值取向为评价实施的最终目的。

二. 工科教师评价指标体系现状特点及问题

教师评价指标体系是实施教师评价的重要途径及手段,现阶段的高校教师评价与教师评聘、职称晋升等紧密相关,在评价实施的过程中,容易出现评价标准难被认同、评价结果受质疑等问题。过度使用教师评价的考察职能而忽视教师评价的激励与指导职能,既不符合高等教育发展变革的要求,也不利于促进教师专业发展。随着高校教师评价目的由单一向多元转化,教师评价也将更加体现考核与激励相容。高校教师评价的需求及现状之间的矛盾在评价指标体系的结构上尤为凸显,具体表现为评价指标体系指向性不具体、评价指标体系结构不完整、体现工科教师专业特点不显著。

一 评价指标体系指向性不具体

目前,各高校教师评价体系中评价指标的趋同性严重,不同类型的高校评价指标趋同、不同学科评价指标趋同、不同发展阶段的教师评价指标趋同。各高校的学科发展重点、办学理念、教师层次等多方面都有所不同,其指标应关注的重点也应有所差异,制定评价指标体系时一味地生搬硬套不利于学校的长远发展。不同学科背景、不同岗位类别的教师其专业成长模式与发展需求也不尽相同,现有的高校教师评价指标体系虽然按照学科进行分类,但是传统的以理工科与人文社科方式分类设置弱化了工科教师的专业特点,对工科教师专业发展的促进作用也必然有所减弱。另外,在高校内部整体评价体系框架下,校院两级管理机制影响校院两级评价,容易导致校级教师评价指标对各学院教师评价的指导趋同;教师在校院两级评价的指导下无法明确自身定位,对自身专业发展的理解出现偏差等问题。

二 评价指标体系结构不完整

评价指标体系是各评价指标按照一定的逻辑组合成的体系,应结构完整,各指标间衔接科学合理。我国现有的高校教师评价指标体系的维度划分大多依照高校职能的变化而调整,从评价一级指标变化上看已经完成教学、科研、社会服务3个维度的转变,高校教师评价指标体系的制定以及高校教师评价工作的实施是向教育政策的制定者、高等教育的管理者以及社会负责,评价指标体系衡量高校教师作为教育工作者的责任履行情况,包括教书育人的责任、科研发展的责任以及社会责任。然而,对于高等教育的2个主体——学生和教师而言,仅满足以上三类指标的评价是不够的。对于学生而言,对其道德和价值观的培养应贯穿于教育工作的始终,所以,大学教师基本素质评价与考核愈发重要;对于高校教师自身而言,指标忽视教师的专业发展使得评价的实用性及功利性价值导向明显,忽略了教师的自身能力和个体价值。在指标选取的过程和评价指标体系的建构中,由于质性指标的量化困难,现有评价多用发表的论文级别和数量以及科研到校经费衡量教师的科学研究水平,这种衡量方式难免以偏概全,存在刻意规避质性指标的可能性,这在一定程度上减轻了评价工作量,然而其科学性还有待进一步探讨[3]。一方面,我国在教师评价中教学与科研的相关指标在现阶段难以量化、难以衡量的问题本就存在;另一方面,教师的社会服务、工科教师的实践能力等方面缺乏不易量化的指标考核,这两方面因素致使评价指标体系结构不完整。

三 体现工科教师专业特点不显著

工科专业具有教学实践性强、重视团队协作等特点,工科教师是体现工科专业特点的载体,而工程素质无论是作为能力、资质还是基本特征,本质上都是工科教师开展工程教育活动所应具备的自身条件和基本品质[4]。目前,我国高校教师评价指标体系缺乏对工科教师专业特征的评价标准,例如,缺少对实践性、校企合作等方面的考察。在我国的高等工程教育人才培养的过程中,仍存在着工程性和创新性不足的情况[5]。因此,工科教师在教学中应该注重更新教学方式方法,引导学生主动探究,应具备进行研究性教学以及指导学生实践的能力;高校培养的工程人才如何将知识转化为工作实践能力,这也是高校工科教师的责任之一;在考察与评价中,应着重考察校企的沟通与协作情况。针对以上工程人才培养应具备的基本素质以及工科的专业特点,在工科教师的工作中,追求认真踏实的教学态度、严谨执著的科研工作过程、对社会工作的奉献等品质应当得到传承,这是高等工程教育发展、高等工程教育人才培养寄予高等教育管理者的责任,而高校工科教师评价在其过程中应起到科学规划、合理引导的作用,从规范与发展的双重角度促进高校工科教师的专业发展。

三. 构建高校工科教师评价指标体系

一 评价指标的初步选取

基于已有文献对高校工科教师评价、教师评价指标体系、工科教师专业特点等描述,访谈调研了北京地区部分高校工科教师、教务、科研、人事管理负责人,访谈内容主要涉及4个方面:高校教师评价现状和存在的问题;所在学校教师评价指标主要内容结构、划分依据;校院两级评价的落实情况及工科教师的意见反馈;对构建工科教师评价指标体系的建议。访谈分析得出以下建议,在关于指标选取方面应关注教学指标注重工程教学能力、科研指标应注重多种成果产出转化、细化落实社会服务指标分类、专业能力指标激发创新与合作能力;在评价实施的建议方面应关注搭建校院两级评价桥梁、适当引入退出及追责机制、还原工科教师的“工匠精神”、实施各学科、各层次分类评价。

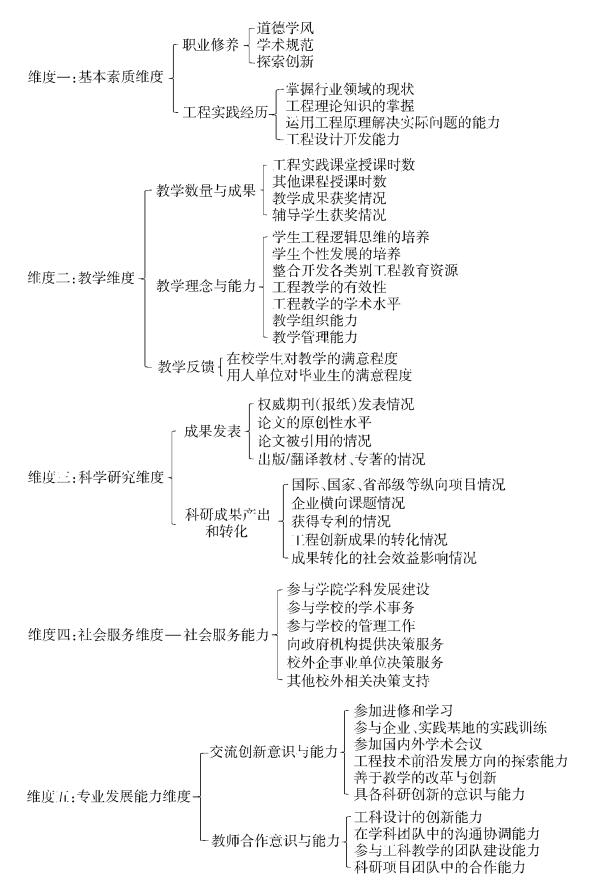

然后,对访谈中涉及的主要问题和教师评价指标维度进行频次统计,初步确定了工科教师的基本素质、教学、科研、社会服务、专业发展能力等5个一级指标、14个二级指标、46个三级指标(见表 1)。在指标的选取和初步确定过程中,考虑到工科教师在教育教学中的特点,有针对性地突出对工程实践经历的考察,并在教学维度增加考察了工科科目的授课时数以及工程教育的教育理念等,通过对学生工程逻辑思维、个性发展的培养情况来衡量高校工科教师的人才培养水平,此外,在衡量工科教师的专业发展能力方面,设计了教师创新能力、团队协作能力等指标。其中,工科教师的基本素质维度中,职业修养部分是根据文献整理设定的,而根据调研工科教师发展的实际需求,将工程实践经历作为工科教师的一项必备技能放入基本素质维度。在工科教师的教学维度中,考虑到现有指标体系中对学生培养的长期监督指标欠缺的问题,设置了教学效果部分,在教学理念以及教育教学能力部分重视了理念能力与工程实践的结合。在工科教师的科学研究维度中,成果发表部分是对已有高校教师评价指标体系进行了适当简化,以便后续的研究中各学校根据自身情况可以有效的调整,增设了工程创新成果的转化情况、成果转化的社会效益影响情况2个指标,用以衡量与工科实践相结合的成果转化情况。在工科教师的社会服务维度方面,分为院系、学校、社会3个层面进行区分。在工科教师的专业能力维度方面,设置的指标考虑到了教师持续学习能力、教师创新能力、教师团队合作能力等考查。

表 1 高校工科教师评价指标体系(初步设计)评价维度 评价层面 序号 评价细分 一、基本素质维度 职业修养 1 道德学风 2 学术规范 3 探索创新 工程实践经历 4 掌握行业领域的现状 5 工程理论知识的掌握 6 运用工程原理解决实际问题的能力 7 工程设计开发能力 二、教学维度 教学数量 8 授课科目种类 9 工程实践课堂授课时数 10 其他课程授课时数 教学理念 11 学生工程逻辑思维的培养 12 学生个性发展的培养 13 整合开发各类别工程教育资源 教育教学能力 14 工程教学的有效性 15 工程教学学术水平 16 教学组织能力 17 教学管理能力 教学效果 18 在校学生对教学的满意程度 19 用人单位对毕业生的满意程度 20 教学成果获奖情况 21 辅导学生获奖情况 三、科学研究维度 成果发表 22 权威期刊(报纸)发表情况 23 论文的原创性水平 24 论文被引用的情况 25 出版/翻译教材、专著的情况 科研成果产出和转化 26 国际、国家、省部级等纵向项目情况 27 企业横向课题情况 28 获得专利的情况 29 工程创新成果的转化情况 30 成果转化的社会效益影响情况 四、社会服务维度 院系 31 参与学院学科发展建设 学校 32 参与学校的学术事务 33 参与学校管理工作 社会 34 向政府机构提供决策服务 35 校外企事业单位决策服务 36 其他校外相关决策支持 五、专业发展能力维度 学术交流意识与能力 37 参加进修和学习 38 参与企业、实践基地的实践训练 39 参加国内外学术会议 创新意识与能力 40 工程技术前沿发展方向的探索能力 41 教学的改革与创新 42 具备科研创新的意识与能力 43 工科设计创新能力 教师合作意识与能力 44 在学科团队中的沟通协调能力 45 参与工科教学的团队建设能力 46 科研项目团队中的合作能力 二 评价指标的筛选与确定

以J大学为例,进一步开展问卷调查,该校有8个工科学院,从事工科教育教学的教师678人,采用分层随机抽样选取8个学院215名工科教师发放问卷,占该校工科教师总数的32%,样本的选取兼顾性别、年龄层次、职称和工科专业背景。回收问卷210份,其中有效问卷198份,有效回收率92%。问卷设计采用李克特五级评分表,主要调查工科教师对评价指标的重要程度区分,同时对高校目前评价现状以及实施情况进行调查。在问卷数据处理中,对问卷中涉及指标重要程度的46个三级指标分5组进行因子分析,运用主成分法对指标体系进行重构。首先对问卷得出的结果进行效度检验,5组的KMO值均大于0.8,Bartlett球形检验sig.均小于0.05,对5个维度中的三级指标分别进行主成分分析,重新提取公因子,46个三级指标全部保留,将14个二级指标重新调整为10个,最终形成高校工科教师评价指标体系框架(见图 1)。

四. 总结

综上,本文对高校工科教师评价指标体系建设提出以下3点建议:(1) 指标选取应关注可操作性。应重视质性指标的使用,比如关注涉及教师专业发展内容和教师能力体现的指标,关注对长期性指标的跟踪,关注质性指标与大数据的结合使用等。(2) 评价工作过程应体现科学性。需要进一步完善指标体系验证与权重的确定,实行动态评价与指标的灵活调整,同时给予院级学术决策组织更高的自主性,加强校院两级评价联动机制。(3) 引导教师评价工作走向发展性。在新的时代背景下,需牢固确立发展性的评价理念,即用动态、过程、变化、发展、生成的眼光来看待教师,注重分析教师的专业成长轨迹和能力提升前景[6]。高校工科教师评价指标体系制定的主旨是以评价促发展,评价主体应当是多元的,评价方向是面向教师未来发展的形成性评价,评价关系是平等的,尊重评价对象对评价结果的认同。

-

表 1 高校工科教师评价指标体系(初步设计)

评价维度 评价层面 序号 评价细分 一、基本素质维度 职业修养 1 道德学风 2 学术规范 3 探索创新 工程实践经历 4 掌握行业领域的现状 5 工程理论知识的掌握 6 运用工程原理解决实际问题的能力 7 工程设计开发能力 二、教学维度 教学数量 8 授课科目种类 9 工程实践课堂授课时数 10 其他课程授课时数 教学理念 11 学生工程逻辑思维的培养 12 学生个性发展的培养 13 整合开发各类别工程教育资源 教育教学能力 14 工程教学的有效性 15 工程教学学术水平 16 教学组织能力 17 教学管理能力 教学效果 18 在校学生对教学的满意程度 19 用人单位对毕业生的满意程度 20 教学成果获奖情况 21 辅导学生获奖情况 三、科学研究维度 成果发表 22 权威期刊(报纸)发表情况 23 论文的原创性水平 24 论文被引用的情况 25 出版/翻译教材、专著的情况 科研成果产出和转化 26 国际、国家、省部级等纵向项目情况 27 企业横向课题情况 28 获得专利的情况 29 工程创新成果的转化情况 30 成果转化的社会效益影响情况 四、社会服务维度 院系 31 参与学院学科发展建设 学校 32 参与学校的学术事务 33 参与学校管理工作 社会 34 向政府机构提供决策服务 35 校外企事业单位决策服务 36 其他校外相关决策支持 五、专业发展能力维度 学术交流意识与能力 37 参加进修和学习 38 参与企业、实践基地的实践训练 39 参加国内外学术会议 创新意识与能力 40 工程技术前沿发展方向的探索能力 41 教学的改革与创新 42 具备科研创新的意识与能力 43 工科设计创新能力 教师合作意识与能力 44 在学科团队中的沟通协调能力 45 参与工科教学的团队建设能力 46 科研项目团队中的合作能力 -

[1] 刘尧.发展性教师评价的理论与模式[J].教育理论与实践, 2001(12): 28-32. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10446-1011116673.htm [2] 樊一阳, 易静怡. 《华盛顿协议》对我国高等工程教育的启示[J].中国高教研究, 2014(8): 49-53. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGJ201408011.htm [3] 何阅雄, 李茂森, 高鸾.教师发展视域下的教师评价机制的思考与实践[J].高等工程教育研究, 2016(1): 107-112. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDGJ201601020.htm [4] 靳敏, 张安富.高校工科教师工程素质现状与发展探析[J].高等工程教育研究, 2014(6): 97-104. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDGJ201406015.htm [5] 顾秉林.大力培育工程性创新性人才[J].清华大学教育研究, 2014(4): 1-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHDJ201404001.htm [6] 刘志军, 王洪席, 张红霞.促进教师不断发展的评价体系构建[J].清华大学教育研究, 2015(6): 81-85. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHDJ201506011.htm -

期刊类型引用(11)

1. 肖昆,杨亚新,张华,张红静,胡泽芹. 基于CBE理念的工科类专业学生学习成果评价体系探索与实践. 教师. 2024(36): 108-110 .  百度学术

百度学术

2. 吴春桃,左文健,闫佳,万武波,刘洁群,吴亚琴. 工科理科化问题下工科教师评价的导向机理. 航海教育研究. 2023(04): 47-51 .  百度学术

百度学术

3. 潘玉会,孙凯. 教师分类评价视域下高校思政课教师评价研究. 烟台职业学院学报. 2023(04): 33-39+88-89 .  百度学术

百度学术

4. 苗瑾超,李烨,郭勤. 以教师专业发展为核心的教师评价指标体系构建. 黑龙江教师发展学院学报. 2022(05): 15-17 .  百度学术

百度学术

5. 金海燕,张金玉,李珏闻. 科研院所研究生课程教学评价指标体系的构建. 教师. 2021(05): 22-23 .  百度学术

百度学术

6. 杨华春,任南,吴洁. 高校教师评价指标体系的改进思考——以国际视野下的全周期为视角. 中国高校科技. 2021(08): 30-35 .  百度学术

百度学术

7. 吴学会,丛慧源,王智勇,李佳恒,刘瑜. 中医院校教师专业发展评价的问题与对策实证研究. 中国高等医学教育. 2019(09): 34-35 .  百度学术

百度学术

8. 刘冬梅,高文卿,王强,吴旺宗,董治刚,孙双琳. 高校工程教育教师信息资源整合与信息体系构建研究. 鲁东大学学报(哲学社会科学版). 2019(06): 90-96 .  百度学术

百度学术

9. 张泳,张焱. 分类发展视角下的高校教师绩效评价体系构建——基于德尔菲法的调查研究. 高教探索. 2018(08): 97-103 .  百度学术

百度学术

10. 陈宇媚. 新建本科院校教师评价现状分析——以桂林航天工业学院为例. 文教资料. 2018(03): 136-138 .  百度学术

百度学术

11. 楼雯,陈雨晨. 基于四维可视化模型的iSchool师资结构研究. 图书与情报. 2018(05): 29-35 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: