The Changes of Labor Skill Structure in the Process of Chinese Modernization

-

摘要:

在发展新动能持续增强和产业结构稳步升级的过程中,当代中国的劳动技能结构也正在发生历史性变革。通过建立年龄-时期-世代模型发现,在中国劳动技能结构的变迁中,劳动者就业岗位对复杂问题处理型技能、社会交往型技能需求随时期演进而上升,而对技术操作型技能水平需求则随时期演进而下降;同时,劳动技能结构中的不同维度在不同年龄、不同世代也呈现出显著的分化,青年群体和更晚世代的就业岗位有着更高的复杂问题处理型技能和社会交往型技能需求,技术操作型技能需求则在时期和世代两个时间维度呈现出下降趋势。劳动技能结构变迁一方面体现了经济高质量发展中技术进步带来的就业创造效应红利,另一方面也揭示了部分劳动者因劳动技能发展瓶颈面临被技术替代的风险。

Abstract:In the process of continuously strengthening the development of new driving forces and steadily upgrading the industrial structure, the contemporary labor skills structure in China is also undergoing historic changes. By establishing an age-period-cohort model, this article finds that in the structural changes of labor skills in China, the demands for complex problem-solving skills and social communication skills in employment positions increase with the evolution of time, while that for technical operation skills decreases with the evolution of time. At the same time, the different dimensions of labor skill structure also show significant differentiation at different ages and cohorts. The youth group and later cohorts have higher demands for complex problem-solving skills and social interaction skills in employment positions, while that for technical operation skills shows a downward trend in both the period and cohort dimensions. The transformation of labor skill structure reflects not only the employment creation effect dividends brought by technological progress in high-quality economic development, but also the risk of some workers being replaced by technology due to labor skill bottlenecks.

-

一. 问题提出

不同于西方国家的现代化历程,中国式现代化以其独特的道路选择和制度优势,在创造人类文明新形态的同时,拓展了发展中国家走向现代化的途径。在中国式现代化的历史进程中,经济转型升级带来了就业结构的深刻变化。特别是近年来,在大力推动新质生产力的背景下,基于互联网、大数据、人工智能的新技术正在快速发展,其应用场景也在不断拓展,为中国现代经济的数字化转型提供了全新的动能。而在发展新动能持续增强和产业结构稳步升级的过程中,当代中国的劳动技能结构也正在发生历史性变革[1]。

正如配第-克拉克定理所述,随着国民人均收入的提高,国民经济中的三次产业会从第一产业向第三产业逐级演进。与此同时,劳动力结构也会发生相应的结构性变化。从国家统计局数据可以看出,2012—2023年,第二产业就业人员总量基本呈现递减趋势,共减少1 706万;与之相对应的则是第三产业就业人员总量呈现出显著的上升,累计增加8 146万。2023年,第三产业就业人员占就业人员总量的48.13%,接近就业人员总量半数。

学界针对这一变化趋势,在关注宏观就业结构变迁的同时,也对劳动技能结构的变化展开了讨论[2-3]。特别是在智能制造和人工智能技术迅速发展的背景下,劳动力市场的技能需求呈现出显著变化。一方面,人工智能和自动化生产技术的广泛应用提高了劳动生产率,但同时也导致了对中低技能劳动力需求的降低;另一方面,以创新创意为导向的知识型就业岗位和基于互联网平台的新型城市服务业从业规模的不断扩大,也正在刷新社会对于技能型劳动的理解,劳动技能的内涵也在从传统意义上的以操作和经验为主,逐渐转向以复杂决策能力、创新创意能力、人际互动合作能力为主[4]。

因此,我们对当代中国就业市场的劳动技能结构变迁开展深入研究,并分析劳动技能结构变迁背后的影响因素,有助于系统理解中国近年来劳动力市场的演变脉络,探讨实现更加充分更高质量就业的可行路径。本文将从技术进步与劳动技能的视角出发,将劳动技能进一步划分为复杂问题处理型技能、社会交往型技能、技术操作型技能等维度,依据年龄-时期-世代(Age-Period-Cohort,APC)模型的分析框架,对近年来中国劳动技能结构变化进行分析,并对科技发展、技术进步下劳动技能内涵的演变展开讨论,以及对未来进一步提高劳动者就业质量的可行路径进行展望。

二. 研究综述与研究假设

一 中国就业结构变迁的相关研究v

劳动技能结构和就业结构有着紧密的关联。近年来国内学者对于就业结构变迁开展了较为系统的研究[5]。总体来看,中国劳动力结构的变迁受到多重宏观因素的影响,其中既包括产业结构、人口结构、劳动力受教育水平等渐进式因素的作用[6-7],也包括科技进步、技术革新等颠覆式因素的作用[8]。有研究表明,伴随着经济结构调整,技术进步等一系列宏观因素正在对中国劳动力市场产生冲击,直接导致劳动力市场结构动态调整加快,并呈现出复杂演变的态势[9]。一方面,从总体来看,各方面宏观因素推动劳动力持续从第一、第二产业向第三产业转移,且第三产业对劳动力的吸纳能力逐渐优于第二产业,最终形成“三二一”格局[10]。从中国产业结构变迁中的技术推动效应角度分析,则呈现出因第二产业技术水平高于第一产业、第一产业高于第三产业引起的资源要素向第三产业集中,而第二产业技术水平高于第一产业则抑制了农村劳动力向第二产业集中[11]。另一方面,以工业智慧化生产和人工智能技术为代表的科技进步,更加速了劳动力在产业间、行业间的重新配置。特别是随着先进设备投资的大规模增长,“机器换人”作为制造业技术改造升级的主要方式,导致中等学历劳动力被替代,但同时也增加了对高、低教育程度劳动力的需求,使得劳动力就业结构呈现出“两极化”特征[12-13]。当然,也有研究认为,在中国经济快速转型升级的进程中,中国城镇居民的就业结构并没有呈现出发达国家的“极化”现象,而是就业结构呈现“升级”模式,即低技能岗位雇佣比例下降,中高技能岗位雇佣比例上升[14]。

总体来看,当前中国产业结构的演变基本符合配第-克拉克定理和库茨涅茨定律中对产业结构和工业化阶段理论的描述[15],但是这些传统理论分析框架在一定程度并不能完全解释劳动力市场最新的变化方向,需要进一步结合新科技新技术对劳动力市场就业结构、技能结构的影响开展讨论[10]。

二 劳动力市场技能结构变迁的相关研究

历次科技革命所带来的新技术的快速普及应用经常会引起人们对技术性失业的焦虑,而技术进步的确会对原有的就业结构和技能供需形成系统性的重塑效应[16-17]。在中国式现代化进程中,新技术的发展与应用、产业结构的转型与升级,导致劳动技能结构正在经历深刻的变革。劳动技能结构的变化既是中国式现代化持续进阶的体现,也是推动中国式现代化进程的重要力量。要深入理解中国式现代化进程中的劳动技能结构变迁,应当对不同时期劳动技能的内涵和劳动力市场技能需求的差异进行系统讨论。从已有学术研究来看,对于不同时期、不同年龄、不同世代劳动者劳动技能的内涵与结构尚未有较为全面的研究。有研究选择事业、国有企业单位专业技术人员来表示技能型人力资本,以讨论技能偏向型技术进步和技能型劳动需求之间的关系[18]。更多研究则基本是从职业类型、受教育程度等视角对劳动技能进行分析[12, 19-20]。然而随着科技进步,不同职业所需要的技能正在被新技术所重塑,只有更为系统的讨论劳动者劳动技能的内涵,才能准确地勾勒出中国劳动力市场的技能结构变迁,从而更为全面的理解中国式现代化进程中的就业结构变迁过程。

具体来看,对技能的内涵界定及其类型划分,国内外不同研究在定义和分类上略有差异。从其内涵来说,技能一般被界定为劳动者在工作中运用专业知识和技术的能力[21]。从分类来说,贝克尔根据技能适用性将技能分为通用技能(general skill)和专用技能(specific skill)两种类型:通用技能是指普适性强的基础性技能,专用技能则可以进一步划分为企业专用技能与行业专用技能[22]。然而这一分类并没有能够从工作任务和劳动过程视角对技能进行界定,更没有考虑到技术进步导致的技能内涵的变迁。近年来,有研究则从任务内容变迁的视角讨论中国职业技能结构的转型过程,构建了中国职业的抽象、常规和社交技能指数,并从时间、人口特征和空间层面描述劳动力市场的职业技能变化趋势,发现在1990—2015年期间,高抽象、低常规、高社交职业的就业份额呈上升趋势,尤其是同时具备抽象和社交技能的复合型职业的增长幅度最大[23]。也有部分研究结合技术进步因素,将技能划分为可编码和重复性的程式化任务,及高级认知和社会互动的非程式化任务,以此为基础对劳动力市场的技能需求进行分析[24]。

从劳动力市场技能结构变迁的视角可以发现,技术进步在推动劳动力结构持续优化的同时,对技能劳动与非技能劳动的供需形成了差异化的影响,引发了学界对于以人工智能为代表的技术进步背景下,劳动者如何实现从“去技能化”到“再技能化”转型的思考[25]。特别是当服务业超过制造业成为中国吸纳劳动力的主要部门,并且中青年群体普遍呈现就业“去制造业”倾向,服务业是否能提供高质量就业岗位更成为学界讨论的重要议题[3]。在技能偏向型技术进步背景下,讨论技能型劳动的内涵,有助于我们进一步梳理就业结构的系统性变化,更准确把握就业系统的演进与转型[26]。

三 研究假设

本文认为,对劳动技能结构转型的讨论,不应当局限于对劳动力所从事的职业和所在行业进行分析。从“资本深化”和新型人力资本理论视角来看,企业在加速自动化机器设备的引入和新型信息技术的普及过程中,企业专用技能和行业专用技能需求有所降低,而与之相对应,对通用技能的需求则有所上升[27-28]。通用技能需求增加的基本事实,不仅刷新了劳动技能的内涵,也在实践中为劳动者突破择业和就业技术门槛,实现在不同行业、不同职业间转换发展路径提供了全新的机会[29]。因此,当我们讨论就业系统变迁机制、探讨实现更高质量就业可行路径时,劳动技能结构变迁为我们提供了重要的理论视角。

学界有相当一部分研究结合工作任务和劳动过程对劳动技能的结构进行了分析。例如,阿西莫格鲁(Acemoglu)和奥特(Autor)以劳动力需求的结构性变化为主要研究方向,将工作任务划分为常规(routine)和非常规(non-routine)、认知性(cognitive)和操作性(manual)两个维度,构成了四种技能的组合[30]。在国内研究中,胡涟漪等从职业所需技能的抽象水平、常规水平、社交水平分析了中国不同技能就业份额的变化趋势[23]。也有研究使用美国O*NET数据库中对职业技能的描述,从职业所需要的认知技能水平的角度对中国职业技能进行分析[31]。因此,本文借鉴学界对技能不同维度的研究,将劳动技能划分为复杂问题处理型技能、社会交往型技能、技术操作型技能等维度,并提出假设。

假设1:在中国式现代化进程中,随着智慧化生产和人工智能技术的普及,劳动力技能结构的不同维度有着差异化的变化趋势,其中,就业岗位对复杂问题处理型技能、社会交往型技能的需求随时间演进而上升,技术操作型技能需求则随时间演进而下降。

与此同时,对于以劳动技能结构变迁为主题的研究,时间是最为重要的研究视角。在现有大量以结构变迁为主题的文献中,相当一部分研究采用了年龄-时期-世代(APC)的分析框架,讨论不同时间维度的变量在某一结构性变迁中的特征及其影响因素[32]。因此, 本文重点从年龄、时期、世代三个时间维度解析变迁的意涵。有研究显示,年龄对于劳动就业的各方面有着显著的影响:随年龄增加,工资收入呈倒U型曲线,工作满意度则呈U型曲线;而世代效应和年龄则较为接近[33]。基于此,本文在年龄和世代维度提出假设。

假设2:劳动技能结构的不同维度在不同年龄、不同世代有着显著的差异,年龄组越大、世代越早的劳动者的就业岗位对于复杂问题处理型技能和社会交往型技能需求越低,技术操作型技能则呈现出相反的变化方向。

从时期效应来看,大量已有研究展现了中国智慧化生产、工业机器人应用、人工智能技术发展在时期维度上存在的线性关系[34]。因此,时期效应背后反映出的是中国经济转型升级进程中,新质生产力的发展不断推进就业结构优化、劳动力技能提升的总体效应。因此,本文进一步提出假设。

假设3:劳动技能结构随时期的演进而不断优化,即劳动者就业岗位对复杂问题处理型技能和社会交往型技能需求持续提升,而技术操作型技能则呈现出相反的变化方向。

三. 研究设计

一 数据来源

本文基于文献分析和所提出的研究假设,对中国式现代化进程中的劳动技能结构变迁开展实证研究。首先,本文的数据来自中国社会科学院社会学研究所开展的中国社会状况综合调查数据(Chinese Social Survey,CSS)和美国劳动部开发的计算机化职业信息数据库(Occupational Information Network,O*NET)数据①。其中,中国社会状况综合调查开始于2006年,采用多阶段概率抽样,覆盖中国31个省区市,调查对象为18~69岁之间城乡居民,每两年实施一次,至今已经开展九次调查。通过对全国公众的劳动就业、经济社会生活等方面的长期纵贯调查,来获取中国社会变迁的数据资料,样本具有代表性。根据研究需要,本文选取年龄在18~69岁之间、从事非农劳动的被访者作为研究对象。以此为标准,最终保留从2006年开展的第一次调查至2023年开展的最近一次调查中的有效样本34 132个。

O*NET职业信息数据库涵盖了近1 000个职业,对每个职业提供了标准化的职业描述。虽然O*NET数据库中对职业技能的描述是以美国职业为评估对象,但对于大部分职业,其所需要的技能内涵和技能水平在不同经济体间有一定的共性。因此,在国内的学术研究中,当涉及对中国职业技能进行分析时,通常会参考到O*NET数据库中的相关描述[31]。

二 变量描述与统计

本文的核心因变量是劳动技能,在分析中则进一步细分为四个维度:主观认知的技能水平、复杂问题处理型技能、社会交往型技能、技术操作型技能。其中,主观认知的技能水平来自中国社会状况综合调查。在每一期问卷调查中均包含劳动者所在就业岗位所需技能的测量,即“您这份工作需要的技能水平是什么”。对于被访者的回答,“不需要任何技能”赋值为1,“需要一些技能”赋值为2,“需要较高技能”赋值为3,“需要很高技能”赋值为4。同时,在问卷调查中还会请被访者详细描述其所从事工作的具体内容和任务,形成相应的文本数据。除了被访者主观认知的技能水平,本文进一步分析了不同工作所需要的复杂问题处理型技能、社会交往型技能、技术操作型技能。其中,复杂问题处理型技能是指面对具有多因素影响问题时,具备综合运用多种方法、知识和工具,系统性地分析和解决问题的能力。社会交往型技能是指在参与社会活动时具备建立和维护良好的人际关系、促进团队合作和沟通、妥善解决人际冲突的能力。技术操作型技能则是指是否能够了解特定技术、使用特定工具或设备实现相关操作的能力。O*NET职业信息数据库在对879种职业进行标准职业分类(Standard Occupational Classification,SOC)系统编码的基础上,对不同职业所需的各项能力上进行了评价。本文对O*NET数据和中国社会状况综合调查中的职业编码进行比对,在确保职业匹配一致的基础上,计算中国不同职业在各项能力的得分①。

① 每一类职业的具体评分,详见O*NET职业信息数据库,https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/2.B。

本文讨论的核心内容是劳动技能结构的变迁,自变量是年龄、时期、世代这三个时间维度,从而讨论变迁过程中自变量对因变量的影响效应。本文在方法上采用了APC-I模型和APC限定效应模型进行分析,不同模型在年龄、时期、世代三个变量的具体操作化方式有一定差异。其中,时期维度是依据中国社会状况综合调查的时间点进行界定,年龄和世代则是根据调查数据进行重新编码形成的相关变量。具体操作化方式将在模型设定部分进行介绍(详见表 1)。除此以外,本文的控制变量主要包括性别、受教育年限、城乡户籍、政治身份、所在区域(即东、中、西部)、被访者从事的职业类型、被访者所在行业类型。

表 1 变量描述性统计分析(样本量:34 132个)变量名称 变量可操作化 结果 因变量:劳动技能 主观技能水平 不需要任何技能=1 不需要任何技能比例31.98% 需要一些技能=2 需要一些技能比例42.81% 需要较高技能=3 需要较高技能比例17.68% 需要很高技能=4 需要很高技能比例7.54% 复杂问题处理型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为35.76 社会交往型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为42.19 技术操作型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为33.24 自变量 年龄 受访者调查时点的年龄APC-I模型:按5年间隔划分年龄组,共10个年龄组 均值为41.55 时期 即调查年,2006—2023年每2年调查一次,共9期APC-I模型:2008年、2013年、2017年、2021年、2023年 世代 APC-I模型:受访者5年一世代组,共14组,即1945年及以前、1946—1950年、1951—1955年……2005年及以后等世代 控制变量 性别 女性=0,男性=1 男性比例50.13% 婚姻状况 其它状态=0,已婚=1 已婚比例82.11% 受教育年限 将受访者的教育程度转化为相应的教育年限,没受过教育为0年,大学本科及以上为20年 均值为8.61 城乡户籍 农业户籍=1,非农业户籍=0 农业户籍比例56.08% 政治身份 非中共党员=0,中共党员=1 共产党员比例9.85% 所在区域 形成东部、中部、西部三个虚拟变量 东部比例49.29% 中部比例28.12% 西部比例22.59% 职业类型 类型包括:国家机关干部及企业管理者、专业技术人员、一般办事人员、社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员、不便分类的其他人员 机关干部及企业管理者比例5.95% 专业技术人员比例12.66% 办事人员比例12.29% 社会生产服务和生活服务人员比例38.50% 生产制造及有关人员比例28.98% 不便分类的其他人员比例1.62% 行业类型 行业分类根据国家统计局相关标准①,划分为传统制造业和建筑业、先进制造业和现代服务业、其它服务业、公共管理/社会保障/社会组织、其它行业等类型 建筑业比例10.55% 传统制造业比例14.61% 先进制造业比例9.54% 现代服务业比例8.06% 其它服务业比例38.43% 公共管理/社会保障/社会组织比例17.97% 其它行业比例0.83% ① 分类参考的文件包括:国家统计局关于印发《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》的通知(国统字〔2018〕11号),https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5433044.htm;国家统计局令第36号《现代服务业统计分类》,https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202307/t20230728_1941612.html;国家统计局关于印发《生活性服务业统计分类(2019)》的通知(国统字〔2019〕44号),https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5425338.htm;国家统计局发布的《高技术产业(服务业)分类(2018)》(国统字〔2018〕53号),https://www.stats.gov.cn/xw/tjxw/tzgg/202302/t20230202_1893950.html。

中国社会状况综合调查数据显示,中国非农就业中劳动者的职业结构和行业结构变迁尤为显著。2006—2023年,专业技术人员比重从11.93%上升到15.62%;商业、服务业人员的职业比重上升幅度最大,从36.85%上升到44.59%;生产、运输设备操作人员及有关人员职业比重则相对下降近10%。在行业分布上呈现出基本相同的变迁模式,即制造业就业比重下降、服务业就业比重上升。这一变化不仅反映了中国社会的深刻转型,也从根本上改变了中国劳动技能的供需结构②。

② 由于篇幅限制,不再对中国社会状况综合调查中历次调查的职业结构和行业结构展开分析。

四. 基于年龄-时期-世代模型对劳动技能的分析

时间维度是对中国式现代化进程中的劳动技能结构变迁讨论中一个不可或缺的视角。本文采用年龄-时期-世代模型(简称APC模型)作为分析框架。年龄-时期-世代模型是从三个时间维度讨论对因变量的影响效应,即年龄效应(Age Effects)、时期或年份效应(Period or Year Effects)、世代或队列效应(Cohort Effects)。在APC模型中,年龄效应所指向的是个体随时间和年龄变化产生的生理上和心理上的变化;时期效应所指向的是特定历史事件造成的经济、社会影响对个体产生的外部效应;世代效应则指向的是经历相同外部事件和经历相同外部环境对同一世代形成的影响效应。由此可见,采用APC模型有助于我们理解从个人层面的微观特征到经济转型、技术进步等宏观因素对劳动技能结构的影响。本文的因变量是劳动技能,既包括劳动者主观认知的其所从事工作所需的技能水平,也包括O*NET数据库中对不同职业在复杂问题处理能力、社会交往能力、技术操作能力等技能水平的评分。

值得关注的是,从统计方法来看,在APC模型中,当三个与时间紧密相关的变量同时作为自变量时,其内在逻辑关系“Cohort=Period-Age”所带来的共线性问题导致了模型无法识别、系数无法有效求解的问题。有学者提出了基于主成分回归的Intrinsic Estimator法(即APC模型的IE法),可以解决APC模型中的共线性问题[35]。罗丽莹等则提出,对于APC模型的识别问题,应当超越统计方法的局限予以破解:APC模型的初衷是讨论不同时间维度对因变量的影响机制和影响效应,其中,世代效应可以视为时期效应与年龄效应的统计交互项,也就是不同时期对不同年龄群体的差异化影响,会对特定世代产生持续性作用[36]。本文正是基于这一思路,建立年龄-时期-世代的交互模型(简称APC-I模型)。

另外,除了APC模型中的IE法和APC-I法,在对APC模型进行分析时,也有大量研究将年龄、时期、世代三个变量设定为若干虚拟变量。例如,年龄变量设定为VARage,时期变量设定为VARperiod,世代变量设定为VARcohort,并且在模型中每个变量省略一个虚拟变量,对因变量进行回归形成模型(1)。

$$ Y=\alpha_0+\sum\limits_{\text {age }} \beta_a \mathrm{VAR}_{\text {age }}+\sum\limits_{\text {period }} \beta_p \mathrm{VAR}_{\text {period }}+\sum\limits_{\text {cohort }} \beta_c \mathrm{VAR}_{\text {cohort }}+\varepsilon $$ (1) 在模型(1)的基础上,对时期效应或世代效应进行限定,从而对APC模型进行求解[37]。本文分别采用APC-I模型和APC限定效应模型对劳动技能结构变迁的三个时间维度的效应进行分析。

一 基于APC-I模型对劳动技能变迁的分析

APC-I方法并不依赖于时期效应、年龄效应、世代效应完全独立的假设,世代效应在模型设定中被视为时期效应和年龄效应的交互项。

$$ g\left(E\left(Y_{i j}\right)\right)=\mu+\alpha_i+\beta_j+\alpha \beta_{i j(k)}+\varepsilon_{i j(k)} $$ (2) 式(2)中,E(Yij)为第j个时期中第i个年龄组在因变量Y的期望值,μ为常数项,也就是因变量的平均效应;αi为第i个年龄组的主效应,βj为第j个时期的主效应,αβij(k)则为第i个年龄组和第j个时期的交互作用形成的对第k个世代的效应,εij(k)为误差项。

从变量设定上来看,在APC-I模型中要求时期、年龄和世代在时间间隔上必须相等。而在国内外大型纵贯调查中,开展调查的时间通常会受到各方面因素的影响,导致各期调查间隔时间未必完全一致。有学者认为,可以采用“粗年法”对调查年份进行修正,在调整“时期”间隔的同时,不会对分析结果产生较大偏差[38]。因此,本文沿袭该思路,在APC-I模型中,选取了5期调查数据进行分析,即2008年、2013年、2017年、2021年、2023年。从年龄维度来看,本文在APC-I模型中划分了10个年龄组,即18~19岁、20~24岁、25~29岁……60岁及以上等年龄组。在此基础上形成了14个世代,即1945年及以前、1946—1950年、1951—1955年……2005年及以后等世代。

表 2显示,从主观认知的劳动技能来看,除了18~19岁群体,年龄效应对于主观认知的劳动技能水平基本呈现出负向效应,即年龄越大其劳动技能水平越低。而时期对劳动技能的主效应则是从2017年开始呈现出递减的趋势。这一统计发现和现有国内“机器替代”“去技能化”相关研究结论一致[39-40]。有研究指出,随着智能制造的推进,中国工业机器人应用量以年均36%的速度增长,并在2016年成为机器人应用第一大国,工业机器人的普及应用对制造业工人形成了一定的替代效应[41]。不过值得注意的是,APC模型作为专门分析时间维度变迁的定量分析工具,其所考察的时期效应是宏观经济社会历时性变化的综合效应,并不等同于一般回归模型中某一明确解释变量对因变量的特定影响。因此,时期对劳动技能的主效应应当解释为中国经济转型过程中技术进步、产业升级、劳动力素质全面提升等外部宏观因素的总体效应。与年龄、时期效应相比较,世代效应则基本不具有统计学意义上的显著性。

表 2 基于APC-I模型的主观认知劳动技能的年龄效应、时期效应和世代效应名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -0.115 0.038 0.003 20~24岁 0.052 0.036 0.147 25~29岁 0.203 0.024 0.000 30~34岁 0.170 0.016 0.000 35~39岁 0.091 0.010 0.000 40~44岁 0.024 0.016 0.145 45~49岁 -0.027 0.019 0.163 50~54岁 -0.033 0.022 0.137 55~59岁 -0.175 0.026 0.000 60岁及以上 -0.191 0.035 0.000 时期 2008年 -0.198 0.015 0.000 2013年 0.171 0.013 0.000 2017年 0.102 0.016 0.000 2021年 0.006 0.013 0.652 2023年 -0.081 0.014 0.000 世代 1945年及之前 -0.051 0.032 0.107 1946—1950年 0.044 0.034 0.189 1951—1955年 -0.020 0.026 0.439 1956—1960年 0.002 0.025 0.925 1961—1965年 -0.036 0.015 0.021 1966—1970年 -0.014 0.011 0.211 1971—1975年 0.008 0.010 0.432 1976—1980年 0.035 0.011 0.002 1981—1985年 0.038 0.015 0.010 1986—1990年 0.004 0.016 0.777 1991—1995年 -0.008 0.020 0.684 1996—2000年 -0.002 0.042 0.958 2001—2004年 0.036 0.040 0.369 2005年及之后 -0.198 0.044 0.000 表 3显示,在APC-I模型中,世代效应由年龄和时期效应交互形成①。在时期1(2008年)中老年群体有着较为负面的主观认知劳动技能。而随着时期的增加,年龄和时期的交互效应呈现出方向性的转变,在时期5(2023年)35~39岁年龄组和40~44岁年龄组则呈现出正向的年龄和时期交互效应。与之相对应,在时期1(2008年)青年群体有着较为正向的主观认知劳动技能。而随着时期的增加,年龄和时期的交互效应则逐渐呈现出负向效应。

① 在本文中,“青年群体”指的是18~35岁群体,“中青年群体”指的是18~50岁群体,“中老年群体”指的是35岁及以上群体。

表 3 基于APC-I模型的主观认知劳动技能的年龄和时期交互效应分析年龄 时期1:2008年 时期2:2013年 时期3:2017年 时期4:2021年 时期5:2023年 系数 p值 系数 p值 系数 p值 系数 p值 系数 p值 18~19岁 0.114 0.010 0.008 0.874 -0.018 0.870 0.094 0.017 -0.198 0.000 20~24岁 0.120 0.011 -0.095 0.038 -0.029 0.519 0.028 0.543 -0.023 0.739 25~29岁 0.121 0.000 -0.035 0.173 -0.032 0.252 -0.038 0.196 -0.017 0.458 30~34岁 0.007 0.735 -0.018 0.442 0.007 0.776 -0.022 0.386 0.026 0.246 35~39岁 -0.068 0.001 -0.046 0.028 0.031 0.133 0.025 0.233 0.058 0.003 40~44岁 -0.073 0.008 -0.038 0.117 0.014 0.639 0.024 0.430 0.073 0.044 45~49岁 -0.055 0.004 -0.016 0.657 0.006 0.822 0.048 0.037 0.017 0.485 50~54岁 -0.067 0.005 0.081 0.037 -0.020 0.554 -0.010 0.634 0.016 0.413 55~59岁 -0.048 0.074 0.023 0.545 0.058 0.232 -0.074 0.008 0.042 0.223 60岁及以上 -0.051 0.107 0.137 0.024 -0.016 0.791 -0.075 0.279 0.004 0.915 除了主观认知的劳动技能,本文进一步从复杂问题处理型技能和社会交往型技能角度进行分析。表 4显示,除了18~19岁年龄组,年龄效应对于复杂问题处理型技能基本呈现出差异化效应,而35~49岁年龄组的年龄效应则显著为负向。时期这个维度对复杂问题处理型技能的主效应呈现出依次递增的趋势。在青年世代中(1990年以后),特别是“1996—2000年”和“2001—2004年”两个世代,则有着更为正向的世代主效应系数。表 5显示对于社会交往型技能来看,35~54岁群体的年龄效应基本为负向,与其世代效应的方向基本相一致。而时期效应具有统计上显著的逐渐递增效应。

表 4 基于APC-I模型的复杂问题处理型技能的年龄效应、时期效应和世代效应名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -4.711 1.736 0.007 20~24岁 0.469 0.793 0.555 25~29岁 1.487 0.847 0.080 30~34岁 -0.036 0.589 0.951 35~39岁 -0.769 0.357 0.032 40~44岁 -1.397 0.363 0.000 45~49岁 -1.000 0.451 0.027 50~54岁 -0.512 0.582 0.379 55~59岁 2.237 0.950 0.019 60岁及以上 4.233 1.127 0.000 时期 2008年 -1.329 0.571 0.020 2013年 -2.498 0.396 0.000 2017年 -2.089 0.335 0.000 2021年 1.691 0.403 0.000 2023年 4.225 0.693 0.000 世代 1945年及之前 0.262 2.620 0.920 1946—1950年 3.315 1.174 0.005 1951—1955年 1.349 0.721 0.062 1956—1960年 0.714 0.588 0.225 1961—1965年 -0.922 0.368 0.013 1966—1970年 -1.330 0.378 0.000 1971—1975年 -0.833 0.308 0.007 1976—1980年 -0.052 0.252 0.838 1981—1985年 -0.943 0.379 0.013 1986—1990年 -1.661 0.819 0.043 1991—1995年 -0.087 0.698 0.901 1996—2000年 3.179 0.845 0.000 2001—2004年 4.061 1.637 0.013 2005年及之后 -2.401 5.641 0.671 表 5 基于APC-I模型的社会交往型技能的年龄效应、时期效应和世代效应名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -0.741 1.662 0.656 20~24岁 1.405 0.716 0.050 25~29岁 0.580 0.718 0.420 30~34岁 0.268 0.521 0.608 35~39岁 -0.721 0.312 0.022 40~44岁 -1.060 0.300 0.000 45~49岁 -1.014 0.396 0.011 50~54岁 -1.557 0.485 0.001 55~59岁 0.674 0.829 0.417 60岁及以上 2.164 1.012 0.033 时期 2008年 -1.561 0.436 0.000 2013年 -1.978 0.372 0.000 2017年 -1.159 0.396 0.004 2021年 2.083 0.384 0.000 2023年 2.615 0.636 0.000 世代 1945年及之前 -0.304 2.040 0.881 1946—1950年 0.287 1.205 0.812 1951—1955年 0.860 0.710 0.226 1956—1960年 0.744 0.487 0.127 1961—1965年 0.682 0.322 0.034 1966—1970年 -0.639 0.316 0.044 1971—1975年 -0.862 0.261 0.001 1976—1980年 -0.002 0.182 0.991 1981—1985年 -0.715 0.249 0.004 1986—1990年 -1.495 0.621 0.016 1991—1995年 -0.177 0.629 0.779 1996—2000年 1.378 1.154 0.233 2001—2004年 2.818 1.614 0.082 2005年及之后 0.266 5.310 0.960 总体来看,对于复杂问题处理型技能和社会交往型技能,其在年龄、时期、世代三个维度的主效应基本一致,特别是时期效应较为显著。这从一个侧面说明,当假定就业岗位和劳动者技能实现完全匹配的情况下,劳动者的复杂问题处理型技能和社会交往型技能随时期而显著增加,且“1996—2000年”和“2001—2004年”两个世代具有更高的世代效应系数。即使我们不考虑就业岗位是否和劳动者技能实现匹配,上述统计发现至少说明,随着时期的推进,劳动者就业岗位对复杂问题处理型技能和社会交往型技能水平需求在不断增加,并且年轻世代所从事的就业岗位也更倾向于是需要较高复杂问题处理型技能和社会交往型技能的岗位。由此可知,假设1成立。

此外,本文进一步对技术操作型技能的变迁情况进行分析。表 6显示,年龄效应对于技术操作型技能呈现出随年龄增加而递减的效应。而对于时期这个维度,2017和2021年的时期主效应较2013年的时间主效应显著偏低。就世代效应来看,“1996—2000年”和“2001—2004年”两个世代,则显著具有负向的世代主效应系数。由此可见,和就业岗位对更高复杂问题处理型技能和社会交往型技能需求在不断增加的变化方向相反,随着时期的推进,需要更高技术操作型技能的就业岗位则在不断减少,并且年轻世代所从事的就业岗位对于技术操作型技能需求也更低。由此可知,研究假设2和假设3成立。

表 6 基于APC-I模型的技术操作型技能的年龄效应、时期效应和世代效应名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 8.459 1.771 0.000 20~24岁 2.052 0.730 0.005 25~29岁 1.497 0.719 0.038 30~34岁 1.590 0.509 0.002 35~39岁 1.410 0.313 0.000 40~44岁 0.925 0.346 0.008 45~49岁 -0.813 0.427 0.058 50~54岁 -2.407 0.508 0.000 55~59岁 -4.731 0.787 0.000 60岁及以上 -7.981 0.998 0.000 时期 2008年 -0.451 0.444 0.311 2013年 1.085 0.393 0.006 2017年 0.896 0.402 0.026 2021年 -1.012 0.372 0.007 2023年 -0.517 0.686 0.451 世代 1945年及之前 -0.507 1.623 0.755 1946—1950年 -1.521 0.949 0.110 1951—1955年 -2.108 0.693 0.003 1956—1960年 -1.146 0.504 0.024 1961—1965年 1.051 0.344 0.002 1966—1970年 1.944 0.337 0.000 1971—1975年 0.907 0.268 0.001 1976—1980年 -0.002 0.223 0.992 1981—1985年 0.057 0.347 0.869 1986—1990年 0.986 0.647 0.128 1991—1995年 0.019 0.731 0.979 1996—2000年 -2.109 1.132 0.063 2001—2004年 -3.451 1.601 0.032 2005年及之后 2.902 5.802 0.617 二 基于APC限定效应模型对技能结构变迁的进一步分析

APC-I模型是将世代效应设定为年龄和时期的统计交互项。有学者则提出这一方法在模型识别和系数估计上有一定的局限性,并且APC模型并不存在通用的求解方法;APC模型中核心自变量的选择更应当从理论出发,在年龄、时期和世代三个时间维度的变量中选择更有理论意义的解释变量[42]。因此,本文进一步采用APC限定效应模型对劳动技能结构变迁进行讨论。

在以往使用APC模型的研究中,相当一部分学者关注的重点是在年龄和世代对于因变量的影响,并对时期效应(即年份效应)进行限定,即认为时期对于因变量仅形成随机效应[43],由此得出式(3)和式(4)。

$$ \sum\limits_{i=1}^P \beta_p V_p^*=0 $$ (3) $$ V_p^*=V_p-\left[(t-1) V_1+(t-2) V_2\right], t \geqslant 3 $$ (4) 在回归模型中则仅纳入转换后的t-2个时期变量Vp*,求解得到系数βp,β1和β2则分别通过公式(5)和公式(6)进行求解。

$$ \beta_1=\sum\limits_{i=3}^P(t-2) \beta_p V_p $$ (5) $$ \beta_2=\sum\limits_{i=3}^P(1-t) \beta_p V_p $$ (6) 除了对时期效应进行限定,也有研究对世代效应进行限定[37],即假设$\sum_{i=1}^C \beta_C V_C^*=0$。当然,是对时期效应进行限定,或是对世代效应进行限定,需要研究者结合理论进行探讨。

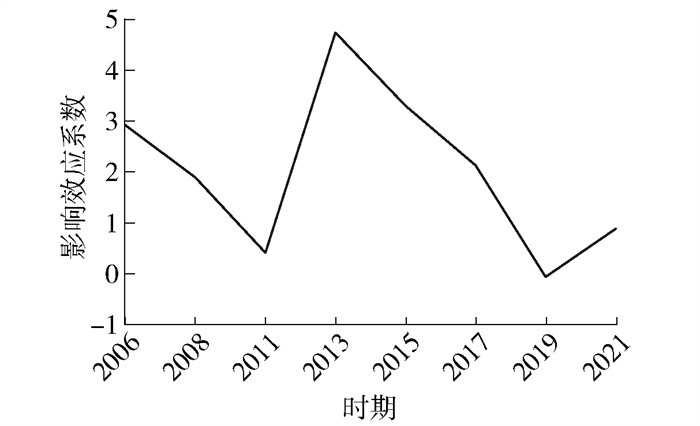

本文认为,时期和世代效应对于劳动技能结构变迁研究有着重要的意义:时期效应可以反映出在中国式现代化进程中,产业结构升级、科学技术进步、新质生产力快速发展等因素对劳动技能结构持续优化形成的总体性效应;世代效应则体现了具有相同外部事件经历和相近外部宏观环境的代际群体在劳动技能结构变化上的共性特征。因此,本文在APC模型分析中,分别采用限定时期效应和限定世代效应的回归模型,对劳动技能结构性变迁进行讨论。限于文章篇幅,在这里我们省略具体统计分析结果,只展示APC模型中的主效应图例。

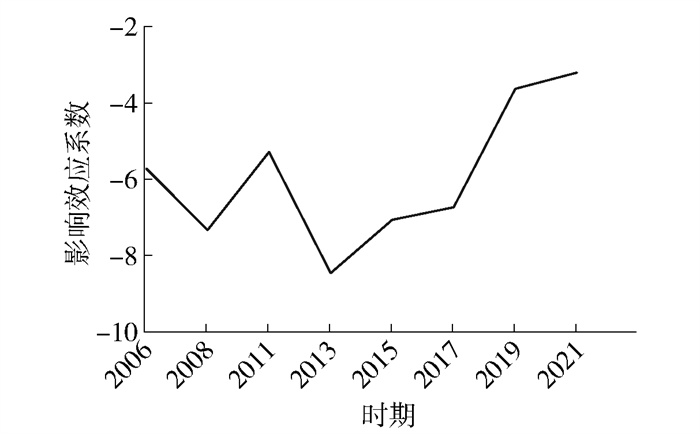

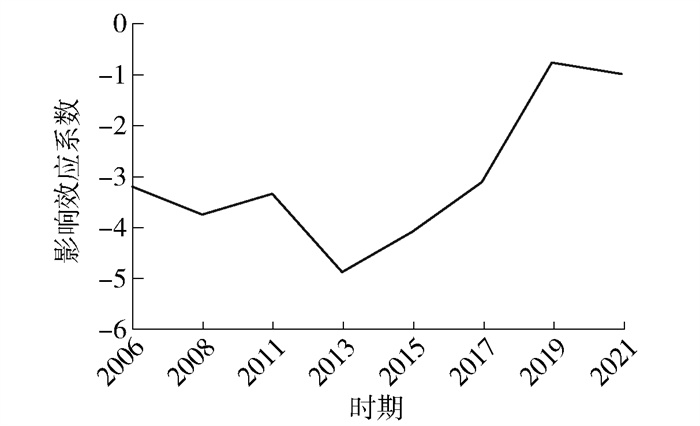

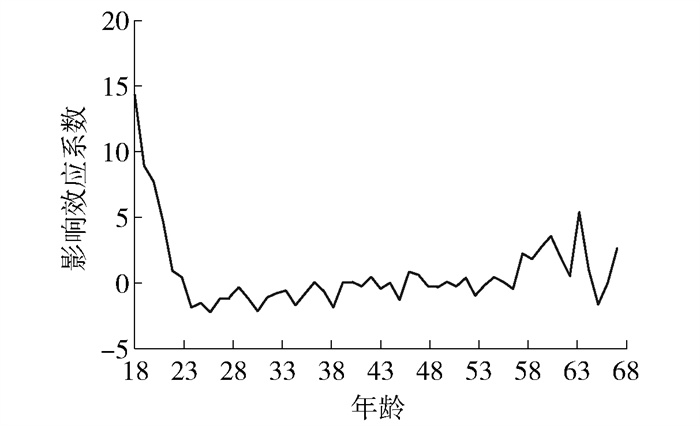

首先,本文以被访者主观认同的劳动技能为被解释变量进行分析。通过建立限定世代效应回归可以发现,主观认同的劳动技能水平随年龄增加和时期的推进而下降;而在限定年份效应的回归模型中,主观认同的劳动技能水平仍随年龄增加而下降,世代效应则并不显著(详见图 1~图 4)。

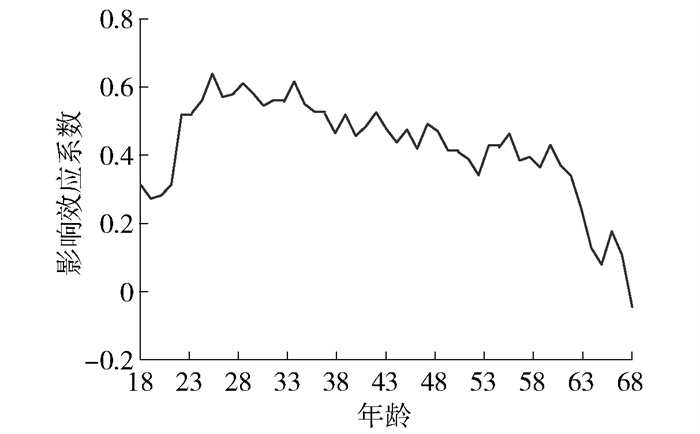

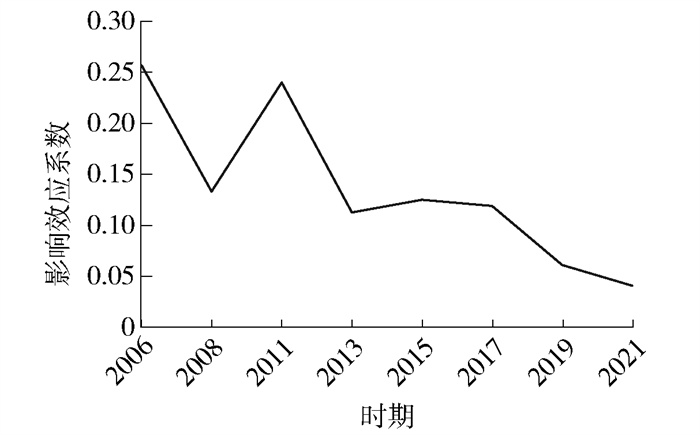

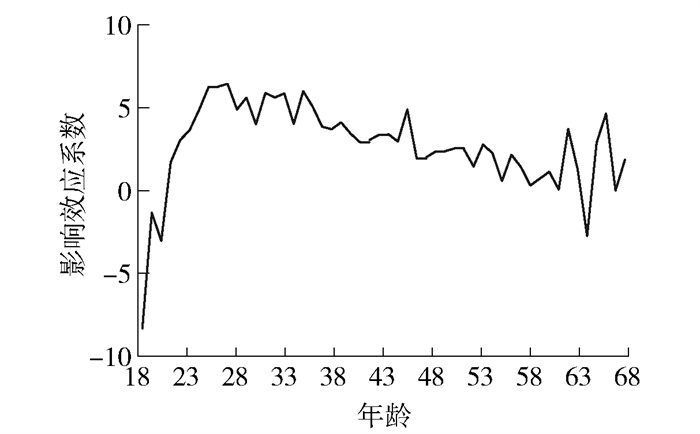

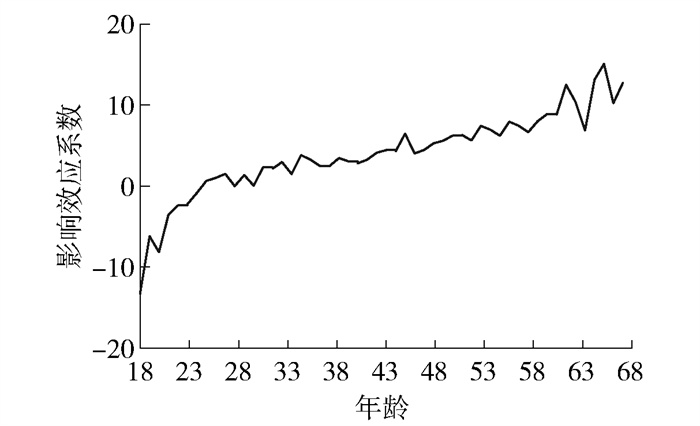

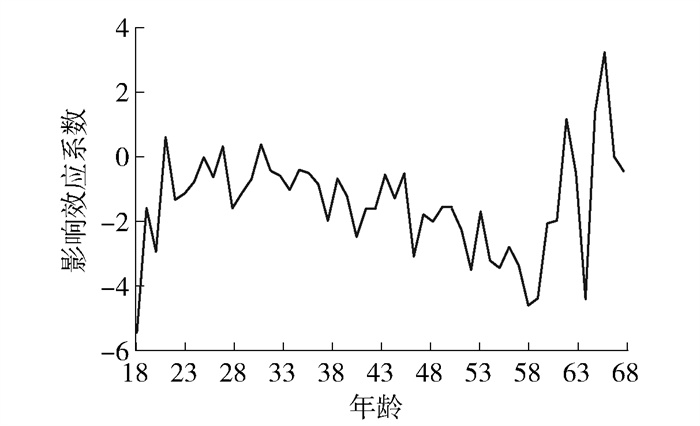

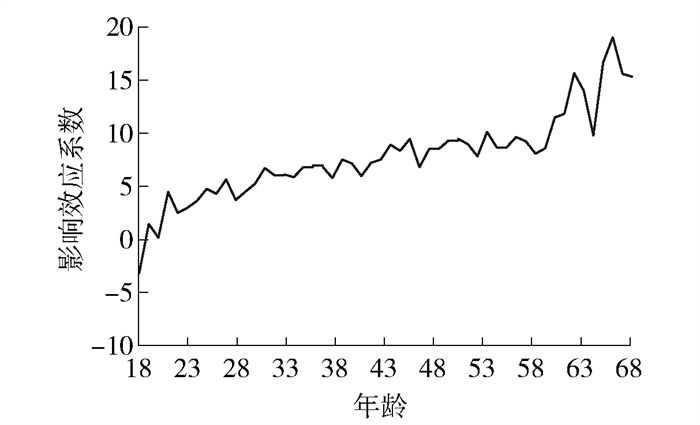

其次,本文在以复杂问题处理型技能和社会交往型技能作为被解释变量时,通过分析可以发现,两者在APC模型中体现的时间变迁效应基本一致。在限定世代效应回归模型中,不论是复杂问题处理型技能或者社会交往型技能,年龄效应均呈现出随机波动特征,而时期效应则是随年份增加而上升。当限定时期效应时,复杂问题处理型技能和社会交往型技能系数随年龄增加而增加,且世代效应也呈现出较晚世代有着更高的复杂问题处理型技能和社会交往型技能系数。图 5~图 8为以复杂问题处理型技能为被解释变量,图 9~图 12为以社会交往型技能为被解释变量。

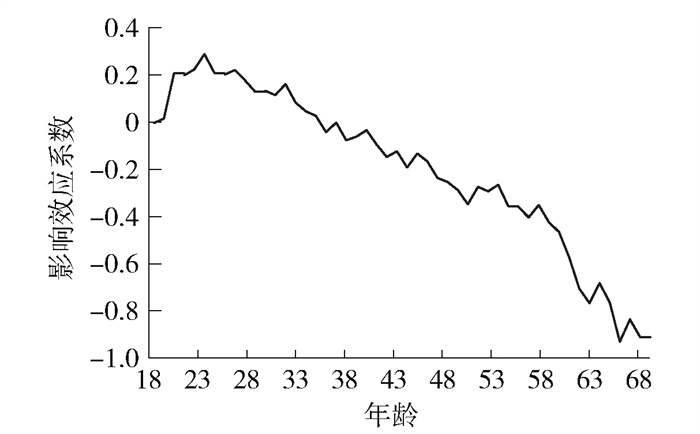

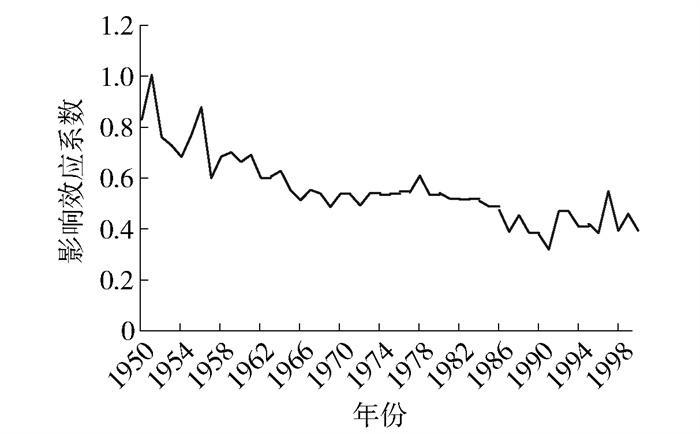

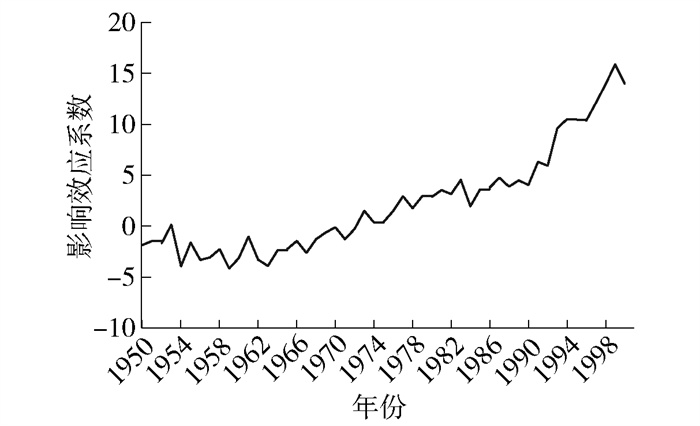

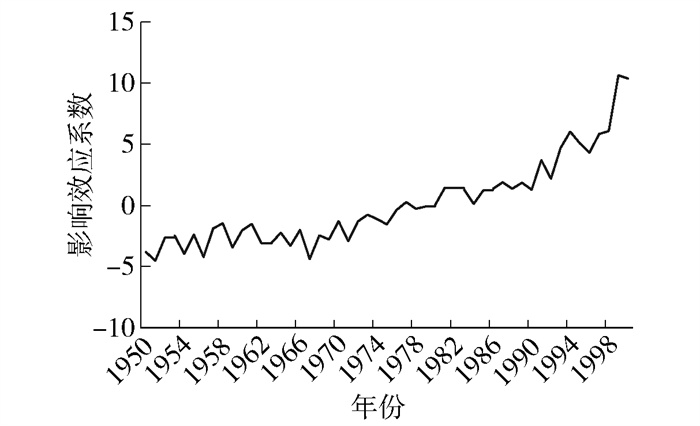

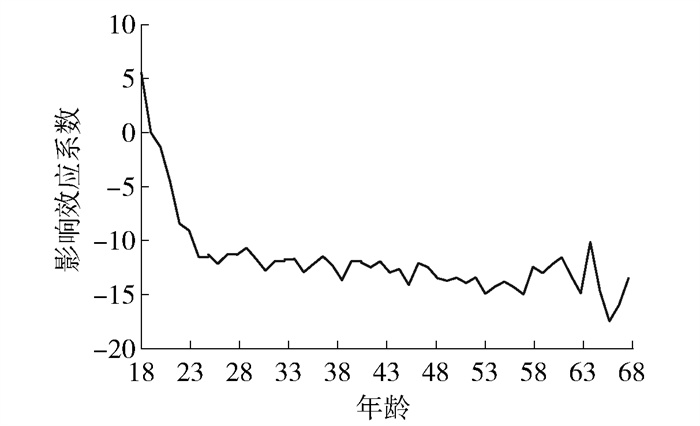

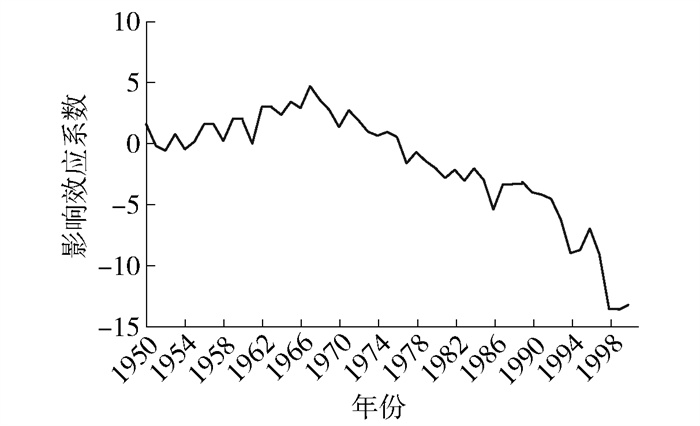

最后,本文以技术操作型技能为被解释变量进行分析,可以发现在建立限定世代效应回归中,年龄效应呈现出随机波动的特征,而时期效应和APC-I模型中的系数方向基本一致,也就是从2013年起技术操作型技能水平随时期的推进而下降;而在限定年份效应的回归模型中,技术操作型技能水平在80后各世代呈现出显著的持续下降趋势(详见图 13~图 16)。

总体来说,不论是APC-I模型抑或是APC限定效应回归模型,其在年龄、时期、世代效应上的结论大体一致,且本文在三个维度上提出的研究假设均得到了验证。统计模型表明,被访者主观认知的劳动技能变迁和技术操作型技能变迁在方向上有着一致的变化趋势,而复杂问题处理型技能和社会交往型技能在方向上则有着一致的变化趋势。其中,劳动者就业岗位所需复杂问题处理型技能、社会交往型技能水平随时期演进而上升,技术操作型技能水平则随时期演进而下降。

同时,劳动技能结构的不同维度在不同年龄、不同世代也有着显著的差异,其中青年群体和更晚世代所在就业岗位对复杂问题处理型技能和社会交往型技能有着更高的需求,技术操作型技能水平则在上述两个时间维度和其它技能类型有着相反的变化方向。这从一个侧面反映出,中青年群体技能结构的转型得益于技术变革所带来的就业创造效应红利。特别是在新型信息技术助力数字经济快速发展的背景下,大量中青年劳动者在新业态、新职业中实现就业。有些新职业,例如,生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员等,其就业规模不断扩大是直接得益于科技进步带来的就业岗位创造红利;有些就业岗位虽然并非与新科技、新技术直接相关,但仍得益于新技术带来的行业生态变革,例如,网络主播、全媒体运营师等。这些新业态、新职业不仅为中青年劳动者提供了全新的就业选择,更为劳动者提供了更高质量、更充分就业的发展路径。

五. 结论与讨论

随着中国式现代化进程的持续推进,中国劳动技能结构呈现出显著的升级特征:在时期维度,劳动者所在就业岗位对复杂问题处理和社会交往型技能的需求不断增加;而与之相对应,劳动者所在岗位对技术操作型技能需求则不断降低。然而,这一趋势在不同年龄组和不同世代呈现出差异化特征,中老年群体在劳动技能升级上存在一定瓶颈。因此,中国劳动技能结构变迁,一方面,体现出经济高质量发展中技术进步的就业创造红利;另一方面,不同年龄组和不同代际在产业升级、技术进步的背景下,技能结构呈现分化。对于就劳动技能结构变迁及其社会影响,本文从三个方面展开进一步的学理和政策思考。

一 对于劳动技能和劳动任务变迁的再思考

劳动技能和劳动任务变迁是中国式现代化经济高质量发展中就业创造效应红利的体现。中国式现代化进程中的经济转型正在助推就业结构的不断升级,劳动技能需求的转型也体现出产业结构的快速转型提质,对创新型、知识型人才的需求逐渐成为劳动力市场的主要需求。在劳动技能需求转型的背景下,劳动者也有着更多的机会从传统的以简单体力或重复操作型为主的低端部门和岗位向以抽象认知或社会互动型为主的中高端部门和岗位转型。正如有研究表明,新技术的普及应用畅通了低端就业人员职业向上晋升的通道,进而引致低端就业人员比例削减与就业结构优化升级,促进了更充分更高质量的就业发展[44]。从本文的数据分析可以看出,以90后为代表的青年群体的就业岗位对技术操作型技能需求较之前世代显著降低;而与之相对应,其就业岗位对于复杂问题处理型技能和社会交往型技能的需求则较之前世代显著提高。这既体现出青年群体的职业发展路径和就业质量正在为经济转型升级所全方位重塑,也从一个侧面印证了以往研究得出的当代中国就业结构正向着高抽象、低常规、高社交的就业结构转型的结论[23]。

在中国式现代化进程中,经济高质量发展背景下的技能结构转型深刻揭示了技术进步与劳动就业之间的内在联系。一方面,技术进步带来的智能化、自动化设备的普及,正在重塑工业制造业的劳动力需求:在传统操作性劳动任务被机器取代的同时,以生产性服务业为主的新型劳动任务更加注重劳动者的问题解决能力和创新思维能力。另一方面,互联网信息技术支撑下现代服务业的快速发展也为劳动者提供了更多的就业机会,特别是对于具备较高认知技能和社会互动能力的中青年劳动者,新兴服务业中有着更广阔的就业空间和发展前景,同时也为劳动者提供了更高的就业质量。总的来看,当前中国经济高质量发展是以产业数字化、智能化转型为基本特征。高科技含量的劳动资料和高技能高素质人力资本正在不断重塑各个行业,新职业、新业态不断提供大量中高端就业岗位,使得更广泛的劳动者在技能升级的同时实现了更高质量的就业。

二 对于劳动者岗位替代风险的再思考

部分劳动者就业集中在高重复性操作、低认知或社交互动的劳动岗位,面临一定被替代风险。在数字经济时代,新技术正在改变着劳动过程,“机器代替人工”“智能代替人工”也带来了各个行业劳动技能需求结构的深刻变革。以自动化制造和人工智能为代表的新技术的快速发展和广泛应用,一方面,创造了大量高技能就业岗位,例如,大数据工程师等;另一方面,却导致相当一部分传统技能型就业岗位被机器或人工智能技术所替代。而知识、技能的门槛导致被技术“替代”群体无法进入到高技能就业岗位,更无法享受到技术进步所带来的就业创造红利。因此,新技术的快速发展和普及不仅改变了就业结构和劳动过程,更加速了劳动技能结构分化的速度。特别是以重复性操作为主的劳动技能的加速贬值,对当前中国就业形势带来了一定的消极影响。学界在讨论新技术的应用对部分劳动者形成“去技能化(de-skilling)”效应时,通常以“再技能化(re-skilling)”,即通过再培训将低技能劳动力转型成为高技能劳动力以降低其被替代风险,作为技术就业替代效应的应对策略。但是,从数据分析可以发现,不同于青年世代①,大量中老年世代就业仍主要集中在高重复性操作、低认知或社交需求的劳动岗位。而受到低教育程度、低劳动技能的限制,对这部分群体以再培训为路径实现从低技能劳动力向高技能劳动力转型,缺乏客观可行性。这部分劳动者所能转向的劳动岗位即使不是存在高机器替代风险的传统制造业,一般也只能是以体力劳动为主的居民服务业,缺乏进一步实现高质量就业的现实路径。在就业结构变迁和技术替代风险加剧的宏观背景下,应当在再技能化的同时,切实提高低技能中老年劳动群体的社会保障,提高社会保障制度和劳动就业新形势的匹配水平。另外,应该在大力发展新质生产力的同时,充分认识到传统劳动密集型产业对于稳就业的重要作用。从本文数据分析可以看出,在当前中国劳动力结构中,大量低技能中老年世代实现就业仍高度依赖于以体力操作为主的劳动岗位。传统产业对低技能劳动力有着强大吸纳能力,能够创造大量城镇就业岗位。对于传统产业不能简单视为低端产业、落后产能,更不能在政策层面不考虑劳动力结构实际情况而予以简单退出。

① 在本文中,“青年世代”指的是1990—2007年各世代,“中青年世代”指的是1975—2007年各世代,“中老年世代”指的是1990年以前各世代。

不论是产业自动化、智慧化升级,还是大数据、人工智能技术快速普及,随着新科技、新技术的应用场景不断拓展,必然会进一步带动就业结构持续升级,推进劳动力市场中技能供需的深刻转型。在对技术进步的长期就业创造效应持有乐观展望的同时,也不能忽视技术替代效应所带来的短期就业压力。在中国经济转型升级进程中,实现科技进步与就业质量的耦合协同,既是实现共同富裕的重要前提,也是中国式现代化的本质要求。在就业优先战略的制度顶层设计中,应该考虑如何让更广泛的劳动者享受科技进步带来的就业创造红利,充分预判技术变革背景下的劳动力市场的结构性变化,妥善应对技术进步所带来的替代效应对劳动力市场的短期挑战,避免技术性失业可能导致的社会风险。

三 对于何为“劳动技能”的再思考

技能的内涵、功能及其形成方式在不同时代呈现不同特点[45]。智慧化、信息化技术的快速发展在技能内涵不断重构的过程中起到重要的作用。中国式现代化进程是科技进步引领下的经济结构不断转型升级的过程。在这一进程中,劳动技能也在不断被赋予新的意义和内涵。传统意义上的劳动技能通常被认为是以专用性特定技能为主要特征[46]。而随着智能技术的不断发展和普及,一方面,技术进步对相当一部分传统常规体力操作型就业岗位所需的专用性技能实现了替代;另一方面,以人工智能、大语言模型为代表的新型信息技术的快速发展,也正在对部分知识型就业岗位构成威胁。正如有研究显示,在技术进步的背景下,劳动力市场正出现对一般性中低层次脑力劳动需求下降的趋势,部分传统意义上的“白领”劳动者也将面临被动的劳动降级困境[47-48]。

这一新形势反映了中国式现代化背景下劳动技能供需结构的未来变化方向。在知识经济时代,以知识型劳动、创新创意型劳动、情感互动型劳动等为代表的新职业、新业态,正在日益成为推动经济发展的重要引擎。这些工作岗位通常要求劳动者在技能层面超越特定领域的专业技能,具备跨领域的复合能力和通用技能。不同于传统的操作型技能,批判思维、创意创新、人际协作、数字素养等能力,成为评价当代劳动者技能的重要指标。与之相比,掌握以设备操作为代表的专用技能、特定技能,曾经是一些劳动岗位用工不可或缺的前提条件。但随着技术的快速迭代,一些专用性技能可能会被机器或信息技术所完全替代。此外,随着科技进步和技术普及,不同行业间的专用技能门槛在不断降低。而通用性技能作为可迁徙技能的一部分,有助于增强劳动者的职业转换能力和可持续发展能力,从而实现更多的就业选择。因此,这就要求我们在教育和职业培训体系上更加注重通用性技能的培养,以适应科技变革下的经济社会发展潮流。只有重新审视劳动技能的内涵,才能让劳动者在数字时代、人工智能时代具有更强的适应能力,而不是被技术所替代和淘汰。

-

表 1 变量描述性统计分析(样本量:34 132个)

变量名称 变量可操作化 结果 因变量:劳动技能 主观技能水平 不需要任何技能=1 不需要任何技能比例31.98% 需要一些技能=2 需要一些技能比例42.81% 需要较高技能=3 需要较高技能比例17.68% 需要很高技能=4 需要很高技能比例7.54% 复杂问题处理型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为35.76 社会交往型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为42.19 技术操作型技能 O*NET职业信息数据库评分 均值为33.24 自变量 年龄 受访者调查时点的年龄APC-I模型:按5年间隔划分年龄组,共10个年龄组 均值为41.55 时期 即调查年,2006—2023年每2年调查一次,共9期APC-I模型:2008年、2013年、2017年、2021年、2023年 世代 APC-I模型:受访者5年一世代组,共14组,即1945年及以前、1946—1950年、1951—1955年……2005年及以后等世代 控制变量 性别 女性=0,男性=1 男性比例50.13% 婚姻状况 其它状态=0,已婚=1 已婚比例82.11% 受教育年限 将受访者的教育程度转化为相应的教育年限,没受过教育为0年,大学本科及以上为20年 均值为8.61 城乡户籍 农业户籍=1,非农业户籍=0 农业户籍比例56.08% 政治身份 非中共党员=0,中共党员=1 共产党员比例9.85% 所在区域 形成东部、中部、西部三个虚拟变量 东部比例49.29% 中部比例28.12% 西部比例22.59% 职业类型 类型包括:国家机关干部及企业管理者、专业技术人员、一般办事人员、社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员、不便分类的其他人员 机关干部及企业管理者比例5.95% 专业技术人员比例12.66% 办事人员比例12.29% 社会生产服务和生活服务人员比例38.50% 生产制造及有关人员比例28.98% 不便分类的其他人员比例1.62% 行业类型 行业分类根据国家统计局相关标准①,划分为传统制造业和建筑业、先进制造业和现代服务业、其它服务业、公共管理/社会保障/社会组织、其它行业等类型 建筑业比例10.55% 传统制造业比例14.61% 先进制造业比例9.54% 现代服务业比例8.06% 其它服务业比例38.43% 公共管理/社会保障/社会组织比例17.97% 其它行业比例0.83% 表 2 基于APC-I模型的主观认知劳动技能的年龄效应、时期效应和世代效应

名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -0.115 0.038 0.003 20~24岁 0.052 0.036 0.147 25~29岁 0.203 0.024 0.000 30~34岁 0.170 0.016 0.000 35~39岁 0.091 0.010 0.000 40~44岁 0.024 0.016 0.145 45~49岁 -0.027 0.019 0.163 50~54岁 -0.033 0.022 0.137 55~59岁 -0.175 0.026 0.000 60岁及以上 -0.191 0.035 0.000 时期 2008年 -0.198 0.015 0.000 2013年 0.171 0.013 0.000 2017年 0.102 0.016 0.000 2021年 0.006 0.013 0.652 2023年 -0.081 0.014 0.000 世代 1945年及之前 -0.051 0.032 0.107 1946—1950年 0.044 0.034 0.189 1951—1955年 -0.020 0.026 0.439 1956—1960年 0.002 0.025 0.925 1961—1965年 -0.036 0.015 0.021 1966—1970年 -0.014 0.011 0.211 1971—1975年 0.008 0.010 0.432 1976—1980年 0.035 0.011 0.002 1981—1985年 0.038 0.015 0.010 1986—1990年 0.004 0.016 0.777 1991—1995年 -0.008 0.020 0.684 1996—2000年 -0.002 0.042 0.958 2001—2004年 0.036 0.040 0.369 2005年及之后 -0.198 0.044 0.000 表 3 基于APC-I模型的主观认知劳动技能的年龄和时期交互效应分析

年龄 时期1:2008年 时期2:2013年 时期3:2017年 时期4:2021年 时期5:2023年 系数 p值 系数 p值 系数 p值 系数 p值 系数 p值 18~19岁 0.114 0.010 0.008 0.874 -0.018 0.870 0.094 0.017 -0.198 0.000 20~24岁 0.120 0.011 -0.095 0.038 -0.029 0.519 0.028 0.543 -0.023 0.739 25~29岁 0.121 0.000 -0.035 0.173 -0.032 0.252 -0.038 0.196 -0.017 0.458 30~34岁 0.007 0.735 -0.018 0.442 0.007 0.776 -0.022 0.386 0.026 0.246 35~39岁 -0.068 0.001 -0.046 0.028 0.031 0.133 0.025 0.233 0.058 0.003 40~44岁 -0.073 0.008 -0.038 0.117 0.014 0.639 0.024 0.430 0.073 0.044 45~49岁 -0.055 0.004 -0.016 0.657 0.006 0.822 0.048 0.037 0.017 0.485 50~54岁 -0.067 0.005 0.081 0.037 -0.020 0.554 -0.010 0.634 0.016 0.413 55~59岁 -0.048 0.074 0.023 0.545 0.058 0.232 -0.074 0.008 0.042 0.223 60岁及以上 -0.051 0.107 0.137 0.024 -0.016 0.791 -0.075 0.279 0.004 0.915 表 4 基于APC-I模型的复杂问题处理型技能的年龄效应、时期效应和世代效应

名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -4.711 1.736 0.007 20~24岁 0.469 0.793 0.555 25~29岁 1.487 0.847 0.080 30~34岁 -0.036 0.589 0.951 35~39岁 -0.769 0.357 0.032 40~44岁 -1.397 0.363 0.000 45~49岁 -1.000 0.451 0.027 50~54岁 -0.512 0.582 0.379 55~59岁 2.237 0.950 0.019 60岁及以上 4.233 1.127 0.000 时期 2008年 -1.329 0.571 0.020 2013年 -2.498 0.396 0.000 2017年 -2.089 0.335 0.000 2021年 1.691 0.403 0.000 2023年 4.225 0.693 0.000 世代 1945年及之前 0.262 2.620 0.920 1946—1950年 3.315 1.174 0.005 1951—1955年 1.349 0.721 0.062 1956—1960年 0.714 0.588 0.225 1961—1965年 -0.922 0.368 0.013 1966—1970年 -1.330 0.378 0.000 1971—1975年 -0.833 0.308 0.007 1976—1980年 -0.052 0.252 0.838 1981—1985年 -0.943 0.379 0.013 1986—1990年 -1.661 0.819 0.043 1991—1995年 -0.087 0.698 0.901 1996—2000年 3.179 0.845 0.000 2001—2004年 4.061 1.637 0.013 2005年及之后 -2.401 5.641 0.671 表 5 基于APC-I模型的社会交往型技能的年龄效应、时期效应和世代效应

名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 -0.741 1.662 0.656 20~24岁 1.405 0.716 0.050 25~29岁 0.580 0.718 0.420 30~34岁 0.268 0.521 0.608 35~39岁 -0.721 0.312 0.022 40~44岁 -1.060 0.300 0.000 45~49岁 -1.014 0.396 0.011 50~54岁 -1.557 0.485 0.001 55~59岁 0.674 0.829 0.417 60岁及以上 2.164 1.012 0.033 时期 2008年 -1.561 0.436 0.000 2013年 -1.978 0.372 0.000 2017年 -1.159 0.396 0.004 2021年 2.083 0.384 0.000 2023年 2.615 0.636 0.000 世代 1945年及之前 -0.304 2.040 0.881 1946—1950年 0.287 1.205 0.812 1951—1955年 0.860 0.710 0.226 1956—1960年 0.744 0.487 0.127 1961—1965年 0.682 0.322 0.034 1966—1970年 -0.639 0.316 0.044 1971—1975年 -0.862 0.261 0.001 1976—1980年 -0.002 0.182 0.991 1981—1985年 -0.715 0.249 0.004 1986—1990年 -1.495 0.621 0.016 1991—1995年 -0.177 0.629 0.779 1996—2000年 1.378 1.154 0.233 2001—2004年 2.818 1.614 0.082 2005年及之后 0.266 5.310 0.960 表 6 基于APC-I模型的技术操作型技能的年龄效应、时期效应和世代效应

名称 估计值 标准误差 p值 年龄 18~19岁 8.459 1.771 0.000 20~24岁 2.052 0.730 0.005 25~29岁 1.497 0.719 0.038 30~34岁 1.590 0.509 0.002 35~39岁 1.410 0.313 0.000 40~44岁 0.925 0.346 0.008 45~49岁 -0.813 0.427 0.058 50~54岁 -2.407 0.508 0.000 55~59岁 -4.731 0.787 0.000 60岁及以上 -7.981 0.998 0.000 时期 2008年 -0.451 0.444 0.311 2013年 1.085 0.393 0.006 2017年 0.896 0.402 0.026 2021年 -1.012 0.372 0.007 2023年 -0.517 0.686 0.451 世代 1945年及之前 -0.507 1.623 0.755 1946—1950年 -1.521 0.949 0.110 1951—1955年 -2.108 0.693 0.003 1956—1960年 -1.146 0.504 0.024 1961—1965年 1.051 0.344 0.002 1966—1970年 1.944 0.337 0.000 1971—1975年 0.907 0.268 0.001 1976—1980年 -0.002 0.223 0.992 1981—1985年 0.057 0.347 0.869 1986—1990年 0.986 0.647 0.128 1991—1995年 0.019 0.731 0.979 1996—2000年 -2.109 1.132 0.063 2001—2004年 -3.451 1.601 0.032 2005年及之后 2.902 5.802 0.617 -

[1] 宋建, 郑江淮. 中国企业创新与劳动技能升级: 基于生产率频谱效应视角[J]. 世界经济, 2022(10): 28-57. [2] 闻效仪. 去技能化陷阱: 警惕零工经济对制造业的结构性风险[J]. 探索与争鸣, 2020(11): 150-159, 180. [3] 方长春. 去技能化与再技能化: 新就业形态与青年职业发展[J]. 人民论坛·学术前沿, 2023(16): 16-25. [4] 崔岩. 宏观因素多维共振背景下的就业结构变迁和就业质量分化研究[J]. 学海, 2023(3): 51-62. [5] 戚元臻. 中国劳动力结构变化的理论与实证研究[J]. 商业经济研究, 2015(8): 50-52. [6] 王欢, 黄健元, 王薇. 人口结构转变、产业及就业结构调整背景下劳动力供求关系分析[J]. 人口与经济, 2014(2): 96-105. [7] 阳立高, 龚世豪, 韩峰. 劳动力供给变化对制造业结构优化的影响研究[J]. 财经研究, 2017(2): 122-134. [8] 朱巧玲, 李敏. 人工智能、技术进步与劳动力结构优化对策研究[J]. 科技进步与对策, 2018(6): 36-41. [9] 高凯, 胡秋明. 新时期我国劳动力市场结构的演变趋势与展望[J]. 经济论坛, 2023(11): 5-19. [10] 李钰靖. 发展新质生产力背景下技能劳动力需求特征及职业教育供给思路——基于人工智能劳动介入的研究视角[J]. 中国职业技术教育, 2024(15): 13-24. [11] 胡绍波, 魏建国, 郭晨. 产业间技术和收入的差异性变化对产业结构变迁的影响[J]. 经济评论, 2019(3): 18-29. [12] 孙早, 侯玉琳. 工业智能化如何重塑劳动力就业结构[J]. 中国工业经济, 2019(5): 61-79. [13] 惠树鹏, 朱晶莹. 工业智能化影响劳动力就业结构的门槛分析[J]. 产经评论, 2021(3): 69-86. [14] 李冰冰, 吴斌珍. 中国城镇居民就业结构变迁与收入差距研究[J]. 经济学报, 2023(3): 270-310. [15] 茅锐, 徐建炜. 劳动力结构与产业结构调整[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2015(2): 164-183. [16] AGHION P, HOWITT P. Growth and unemployment[J]. Review of Economic Studies, 1994(3): 477-494.

[17] KUJUR S K. Impact of technological change on employment: evidence from the organised manufacturing industry in India[J]. Indian Journal of Labour Economics, 2018(10): 339-376.

[18] 宋冬林, 王林辉, 董直庆. 技能偏向型技术进步存在吗?——来自中国的经验证据[J]. 经济研究, 2010(5): 68-81. [19] 吕世斌, 张世伟. 中国劳动力"极化"现象及原因的经验研究[J]. 经济学, 2015(2): 757-778. [20] 陈媛媛, 张竞, 周亚虹. 工业机器人与劳动力的空间配置[J]. 经济研究, 2022(1): 172-188. [21] 王毅杰, 董鹏. 制度文化认知与职业发展——对劳动者获取专业技能的社会学分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2019(1): 21-31. [22] 姜蓓佳, 吴秋晨. "耐心资本"投入与中国青年技能学习保障[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024(4): 76-87. [23] 胡涟漪, 盖庆恩, 朱喜, 等. 中国职业技能结构转型: 任务内容的视角[J]. 经济研究, 2024(1): 188-207. [24] 王林辉, 胡晟明, 董直庆. 人工智能技术、任务属性与职业可替代风险: 来自微观层面的经验证据[J]. 管理世界, 2022(7): 60-79. [25] 陈龙, 赵磊. 当劳之急: 服务业零工经济的"去技能化"[J]. 文化纵横, 2022(1): 79-86, 159. [26] 张鹏, 张平, 袁富华. 中国就业系统的演进、摩擦与转型——劳动力市场微观实证与体制分析[J]. 经济研究, 2019(12): 4-20. [27] 许怡, 叶欣. 技术升级劳动降级?——基于三家"机器换人"工厂的社会学考察[J]. 社会学研究, 2020(3): 23-46, 242. [28] 李捷瑜, 肖淑芳. 创新驱动下的企业劳动力技能需求研究[J]. 产经评论, 2023(5): 43-60. [29] 项久雨. "斜杠青年"的特征、成因及认知误区[J]. 人民论坛, 2019(29): 124-125. [30] ACEMOGLU D, AUTOR D. Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings[EB/OL]. (2010-06)[2024-10-12]. https://www.nber.org/papers/w16082 .

[31] 张咏雪. 从自动化技术到生成式人工智能——技术对劳动者影响的技能异质性研究[J]. 社会学研究, 2024(4): 69-91, 227-228. [32] 邹宇春. 时代之力: 中国中等收入群体阶层认同偏差的趋势分析[J]. 社会学研究, 2023(3): 180-202, 230. [33] 凌珑. 中国劳动者主客观就业质量的变动趋势——基于年龄和队列视角的分析[J]. 人口与发展, 2023(1): 2-13. [34] 周广肃, 李力行, 孟岭生. 智能化对中国劳动力市场的影响——基于就业广度和强度的分析[J]. 金融研究, 2021(6): 39-58. [35] YANG Y, SCHULHOFER-WOHL S, FU W, et al. The intrinsic estimator for age-period-cohort analysis: what it is and how to use it[J]. American Journal of Sociology, 2008(6): 1697-1736.

[36] LUO L, HODGES J S. The age-period-cohort-interaction model for describing and investigating inter-cohort deviations and intra-cohort life-course dynamics[J]. Sociological Methods & Research, 2019(3): 1164-1210.

[37] 汪伟, 吴坤. 中国城镇家庭储蓄率之谜——基于年龄-时期-组群分解的再考察[J]. 中国工业经济, 2019(7): 81-100. [38] 王金水, 吴愈晓, 许琪. 年龄-时期-世代模型的发展历程与社会科学应用[J]. 社会研究方法评论, 2022(2): 100-132. [39] 韩民春, 韩青江, 夏蕾. 工业机器人应用对制造业就业的影响——基于中国地级市数据的实证研究[J]. 改革, 2020(3): 22-39. [40] 闫雪凌, 朱博楷, 马超. 工业机器人使用与制造业就业: 来自中国的证据[J]. 统计研究, 2020(1): 74-87. [41] 葛鹏, 赵忠. 积极应对技术进步对劳动力市场的挑战[N]. 中国社会科学报, 2021-04-14(03). [42] 许琪, 王金水, 吴愈晓. 理论驱动还是方法驱动?——年龄-时期-世代分析的最新进展[J]. 社会学研究, 2022(6): 36-58, 227. [43] 周绍杰, 张俊森, 李宏彬. 中国城市居民的家庭收入、消费和储蓄行为: 一个基于组群的实证研究[J]. 经济学, 2009(4): 1197-1220. [44] 王成, 刘渝琳. 新质生产力促进就业结构转型了吗——基于超边际一般均衡视角的研究[J]. 经济评论, 2024(3): 57-74. [45] 庄西真. 技能形成的历史变迁与职业教育的改革逻辑[J]. 中国高教研究, 2023(11): 95-101. [46] 宁光杰, 崔慧敏. 智能技术应用对劳动者技能错配的影响[J]. 东南学术, 2023(6): 158-169. [47] 张可玉. 算法规训、劳动降级下的自我异化——"创意劳工"语境下的内容生产从业者分析[J]. 青年记者, 2023(14): 104-106. [48] 刘战伟. "蜂王"统令"工蜂": 中央大脑算法实验的技术升级与劳动降级[J]. 国际新闻界, 2024(3): 116-135.

下载:

下载: