Urban-rural and Regional Structural Changes in the Process of Chinese Modernization

-

摘要:

实现城乡、区域协调发展,是畅通国内大循环、推动经济高质量发展、实现中国式现代化的必然要求。当前,中国城乡和区域发展不均衡问题仍较为突出,城乡与区域结构的现代化转型面临新的问题与挑战。特别是与其他国家相比,中国城乡与区域发展不均衡问题呈现出更为复杂、多样的特征。城乡结构方面,伴随人口流动的普遍化,中国正从“农民-市民”二元城乡结构走向“农民-流动人口-市民”多元城乡结构。区域结构方面,既有的东中西梯度发展格局尚未改变,与此同时“东北振兴”问题日益迫切,南北差距也呈现扩大趋势。消弭空间发展不均衡、实现中国城乡与区域结构现代化是一项复杂系统工程,关系到乡村振兴、县域经济高质量发展、产业链供应链安全乃至中国式现代化目标的实现。对此,需要全面深化户籍制度改革,推进城乡公共服务均等化;破解县域经济发展中普遍存在的以传统产业为主的产业发展路径依赖,以及人情、面子等传统关系文化的“双重路径依赖”,实现县域经济高质量发展,对破解中国城乡与区域不均衡问题也至关重要。

Abstract:The urban-rural and regional coordinated development is a crucial foundation for achieving the smooth domestic circulation, high-quality economic growth, and Chinese modernization. The imbalances in China's urban-rural and regional development remain a major challenge, and the modernization of these structures faces new problems and complexities. Specifically, urban-rural and regional disparities in China are becoming increasingly multifaceted. In terms of urban-rural structure, with widespread population mobility, China is transitioning from a dual "farmer-urban resident" model to a more diverse "farmers-migrant population-urban residents" framework. Regarding regional structure, the existing gradient development pattern across the east, central, and west has not changed. Meanwhile, the "revitalization of the Northeast" issue has grown more prominent, and the north-south disparity continues to widen. Modernizing China's urban-rural and regional structures is a complex task that directly impacts rural revitalization, high-quality county-level economic development, industrial supply chain security, and the realization of Chinese modernization. All these require comprehensive reforms to the household registration system (hukou) and efforts to equalize urban and rural public services. Additionally, overcoming the dependence on traditional industries and addressing the "dual path dependency" of non-institutional, traditional cultural factors, such as personal networks and social obligations, are crucial for fostering high-quality county-level economic development and resolving urban-rural and regional imbalances in China.

-

一. 城乡与区域发展不均衡是大国经济社会发展的普遍问题

国家内部的空间发展不均衡与变迁是一个普遍现象,是大国经济社会发展面临的普遍问题。从古代中国的历史进程来看,起初黄河流域最早成为中国农业开发的中心,直至汉代,中国形成了以中原和黄河流域为核心的农业文明发展格局。然而,汉代以后,中国的经济和文化中心逐渐呈现出由北向南、由西至东的迁移趋势。随着北方战乱的加剧,北方人口大规模南迁,江南地区逐步崛起,成为新的经济增长中心[1]。从国际经验来看,长期以来,美国的区域发展不均衡问题也比较突出。美国南北战争后的重建时期,政府将更多公共投资分配给了北方工业地区[2],而旨在保护本国工业的税收政策也抬高了工业品价格,极大有利于工业相对发达的东北部[3]。在其他一些因素的叠加作用下,美国南方地区彻底衰落,其1880年人均收入为56美元,只有东北部地区人均收入的38.6%[4]。2020年,在经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)内部最发达区域的人均GDP也是最不发达区域的两倍[5]。此外,即便是在土地面积相对较小的国家,空间发展失衡也不罕见。例如,二战结束后的日本进入高速成长期,大量企业和人口集中于东京都及其周边县。1950年,日本制定的《国土综合开发法》就是为了缓解东京“一极集中”的情况[6]。

改革开放以来,中国经历了规模和速度空前的城镇化进程。一方面,城镇化率快速提升。数据显示,新中国成立之初,常住人口城镇化率仅有10.6%;改革开放之初为17.9%。经过40年发展,这一比例在2018年达到61.5%,2023年则进一步提升至66.2%,超过1949年城镇化率水平的六倍。另一方面,城市数量与规模显著增加。1978年,中国仅有193个城市,而到2018年已增至672个[7],反映了行政区划对应城市化过程的快速扩展。与此同时,以京津冀、长三角和珠三角为代表的大型城市群快速发展,成为驱动国家经济发展的重要增长极。计划经济时代的单一产业型城市被综合功能型城市所取代。在新型城镇化背景下,城市也兼具了产业优化和社会服务网络核心节点的重要职能。根据《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,预计2030年常住人口城镇化率提升至接近70%[8]。可以说,经历了农业现代化、工业现代化及信息革命的社会转型,相比于费孝通先生描绘的20世纪上半叶的“乡土中国”,当下中国已然成为“城市中国”。

尽管中国的城镇化取得了显著成效,但当前中国的城乡和区域发展不均衡问题仍较为突出。首先,城乡差距仍然明显。城乡居民收入和财富差距较大,反映了城乡之间在居民经济机会上存在的较大差异。城乡基本公共服务方面的差距也客观存在。“我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。”[9]此外,中国不同区域的经济社会发展不均衡问题凸显,且呈现复杂化特征。一方面,既有的梯度发展格局尚未改变;另一方面,近年来东北老工业基地的经济效益下滑和工业生产困难形成了“新东北现象”的发展困境[10],与此同时,中国的南北差距也呈现扩大的趋势[11]。

实现城乡与区域协调发展与结构现代化是扎实推动共同富裕的重要举措,是推动中国式现代化的重要基础,对确保国内大循环畅通具有重大意义。正如习近平总书记所指出的:“只有实现了城乡、区域协调发展,国内大循环的空间才能更广阔、成色才能更足。”[12]本文通过分析“乡土中国”向“城市中国”转型的特征,回应城乡和区域协调发展的时代课题,力求从理论和实践两方面,为推动中国式现代化中的空间均衡发展提供参考。具体而言,本文主要探讨三个问题:第一,结合国内外相关文献,分析区域和城乡发展不均衡的理论解释机制;第二,基于国家统计局和中国社会状况综合调查数据,分析中国城乡和区域差距状况及其演变;第三,提出破解城乡和区域不均衡的对策建议。

二. 城乡与区域发展不均衡的理论解释

现代化进程中,城乡和区域发展不均衡并非中国特有的现象。自二战结束以后,这一问题就引发了学界的广泛关注。关于相关问题的理论解释框架最早可追溯至经济学家亚瑟·刘易斯(Arthur Lewis)提出的“二元经济模型”[13]。刘易斯认为,经济发展的初期存在传统部门和现代部门的分工:传统部门以农业为主,劳动密集、技术落后,劳动生产率低;而现代部门则以工业为主,资本密集、技术先进,劳动生产率高。城市和经济发达地区通常属于现代部门,依赖技术进步和资本积累推动经济增长;相比之下,农村和经济欠发达地区更多归属于传统部门,以农业为主,生产技术落后,劳动生产率低。刘易斯指出,随着劳动力从传统部门向现代部门转移,现代部门能够通过吸收廉价劳动力实现快速扩张,从而带动整体经济增长。这一过程不仅推动了生产率的提高,也在一定程度上缩小了城乡与区域之间的发展差距,直至达到所谓的“刘易斯拐点”。然而,即便是发达国家,区域与城乡不均衡依然广泛存在,表明二元经济结构的影响具有持久性和复杂性。

此外,“自然禀赋说”也是学界解释城乡和区域发展不均衡现象的重要视角。例如,“胡焕庸线假设”揭示了中国人口密度与经济发展水平在东南与西北之间的显著差异,这一分布格局的根本原因之一便是自然条件的差异。“胡焕庸线”所指的中国东南地区,拥有丰富的水资源、温暖湿润的气候及平坦的地形,适宜大规模农业生产和人口聚集;相较之下,西北地区则多为干旱、半干旱的气候区,水资源匮乏、地形崎岖,限制了农业和基础设施的建设。这些自然禀赋的差异深刻影响了区域的经济发展和人口分布,形塑了区域和城乡之间的不均衡。东南地区成为中国经济最为发达的区域,人口高度集中,而西北则长期保持低人口密度和相对缓慢的经济增长[14]。

这些理论为解释中国城乡和区域发展不均衡提供了一个一般性的解释框架。此外,中国的区域发展政策、户籍制度及特有的城市化模式,也是理解中国城乡与区域不均衡的重要视角。一是国家宏观区域政策的影响方面,新中国成立以后,国家出于安全和“备战”的需要,大规模地调整了工业布局,尤其是“三线建设”时期,中国大规模地将工业西迁,客观上促进了区域发展均衡化。改革开放后,国家的区域政策主要向东部沿海地区倾斜,特别是珠三角等地率先受益。随着浦东开发区的建立和长三角的崛起,东部地区成为经济发展的前沿,吸引了大量投资和人才,促进了该地区的快速增长。然而,与此同时,这一政策也加剧了东部与西部、城乡之间的经济差距。蔡昉等通过考察中国地区经济增长中存在条件趋同现象认为,区域政策带来的西部地区人力资本禀赋稀缺、市场扭曲及开放程度不足,是其难以实现与东部地区趋同的主要原因[15]。魏后凯通过研究1985—1999年的外商直接投资数据发现,外商直接投资的地域集中进一步加剧了区域间经济发展的不均衡,加速了东部地区的经济增长,而西部地区因吸引投资能力较弱,经济发展相对滞后[16]。进入21世纪后,国家逐渐认识到区域差距带来的社会问题,并提出了一系列政策来促进区域协调发展。1999年提出的“西部大开发”,2003年提出的“东北地区等老工业基地振兴战略”,以及2004年提出的“中部地区崛起”,便都服务于这一目标。尽管这些政策取得了一定成效,推动了西部和中部地区的经济发展,但整体区域差距依然存在,特别是在基础设施、公共服务和产业结构方面,东部地区仍然占据着明显的优势。

二是户籍制度是造成城乡差距的主要原因。中国是世界上少数几个实施严格户籍制度的国家之一[17]。该制度的起源可以追溯到1956年,当时农村人口大量涌向城市。由于物资短缺和城市失业率高,为保障城市粮食供给和基本福利,1958年1月全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议通过了《中华人民共和国户口登记条例》 ①,首次以法律形式确立了限制农民进城的二元户籍管理制度,旨在实现“既不能让城市劳动力盲目增加,又不能让农村劳动力盲目外流”的目标[18]。由此,产生了“农业户口”和“非农业户口”两种不同身份。随着这一制度的深入,城乡分割的户籍管理逐渐与就业、教育、社会福利等体系深度结合,形成了明显的路径依赖[19]。改革开放后,随着农村劳动力过剩与城市需求增加,户籍制度改革取得一定进展。然而,户籍制度仍然在一定程度上制约了劳动力的自由流动,导致城乡之间在就业、教育、医疗等方面的差距没有得到根本性改变。有学者基于中国户籍制度造成的城乡居民经济机会的不均等提出了“双重二元结构”的概念[20]。该理论认为,中国社会的城乡不均衡不仅源于城市居民与农民之间的户籍差异,还包括本地居民与外来居民之间的权利差异。第一层次的二元结构是基于计划经济体制下的户籍制度,划分了城市与农村、市民与农民两种不同身份,从而形成了权利和资源分配的不平等。第二层次的二元结构则是在市场化改革过程中形成的,特别是在外来人口大规模涌入城市后,本地居民与外来居民(主要是农民工)之间的差异。

① https://law.pkulaw.com/falv/098a775751199deebdfb.html。

三是中国特有的“自上而下”与“自下而上”联合作用的城市化模式,也在一定程度上加剧了城乡和区域的不均衡。“自下而上”模式主要发生在广大农村地区,主体包括乡镇政府、村庄等基层自治机构和农民,发展动力来自政策支持、基层政府动员和农民的自主推动[21],其表现为农村人口向小城镇集中和小城镇经济的快速发展。20世纪80年代,分布于基层乡镇的乡镇企业成为中国经济中发展最快的部分[22]。由乡镇企业带动的工业化模式,并不会带动城市化率的大幅度提升,因为农民“离土不离乡、进厂不进城”。与之相对,小城镇地区凭借更低的生活成本和距离乡村更近的地理优势,表现出人口的快速增长。例如,凭借优越的地理条件、丰富的社队企业资本积累和当时短缺市场中的卖方市场形势,中国苏南地区在80年代形成了以乡镇企业为核心的快速工业化模式,即“苏南模式”[23]。“自上而下”模式则主要发生在城市及其周边地区,核心主体是中央政府及各级地方政府,其发展动力来自政府的行政与计划力量。特别是改革开放后,随着市场活力的释放,“自上而下”模式变得更加综合和灵活。一方面,城市化过程中的基础设施选址、建设、资金投资和大规模城市改造的决策高度集中于政府各级部门,形成了以土地流转和开发为核心的城市化模式;另一方面,城市化的范畴不仅仅局限于经济扩张,还扩展到社会、文化、环境等多个维度,形成全方位的综合治理模式。然而,这一“自上而下”与“自下而上”联合作用的城市化模式,既推动了经济快速发展,也在城乡和区域发展差距方面留下了深远影响。例如,在“自下而上”的城市化模式中,由于缺乏足够政策支持,许多乡镇企业在转型过程中未能有效推动城市化,反而导致城乡内部及不同区域之间的差距进一步扩大。

四是“土地- 财政- 金融”三位一体的城市化模式是中国特有的城市化推进路径,也在一定程度上加剧了城乡与区域发展的不均衡问题。该模式的核心在于通过土地出让、金融支持与财政收入的紧密结合,推动城市的快速扩展和经济增长。具体而言,政府通过出让或抵押土地获得开发资金,为城市建设提供了充足的资金支持。土地开发对新建设用地产生需求,进而推动新的土地征用、开发和出让过程,从而形成了一个持续循环的经济链条。在这一过程中,金融体系为土地开发提供了必要的资金支持,包括银行贷款、债券发行等金融工具,确保了土地开发项目的顺利推进[24]。这一模式中,土地城市化并不依赖于工业化的前提条件,人口城市化相对较慢,城市空间的扩展速度则快于人口增长。因此,当城市面积迅速扩大时,实际居住人口的增加往往无法与之同步。这种不均衡的发展模式在一定程度上加剧了城乡结构的失衡。此外,房产企业、地方融资平台、建筑类企业和家庭部门普遍背负着高杠杆[25]。这些主体通过借贷和融资手段参与土地开发和房地产的建设与消费,虽然在短期内促进了经济增长和城市扩展,但也使得它们在市场波动或政策调整时面临较大的偿债压力,留下了金融隐患。尽管这一模式在中国城市化进程中发挥了重要作用,推动了土地财富价值的迅速上升,但城乡二元土地制度和政府“以地谋发展”的模式,使得土地未能成为农民的真正财富来源,农民在土地收益中的受益有限,进一步加剧了城乡收入差距和社会不平等[26]。

三. 中国城乡与区域发展不均衡状况及其变迁

本文使用的数据主要来自国家统计局和中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,CSS)。中国社会状况综合调查是中国社会科学院社会学研究所实施的一项全国范围的大型连续性抽样调查项目,目的是通过长期纵贯调查,来获取转型时期中国社会变迁的数据资料。数据涵盖中国的31个省区市,调查对象为18~69岁的中国公民。为了解2013—2023年中国城乡和区域发展不均衡状况及其变迁,本文使用了2013年和2023年中国社会状况综合调查数据。

一 城乡差距状况及变迁

1 城乡居民的收入差距状况及变迁

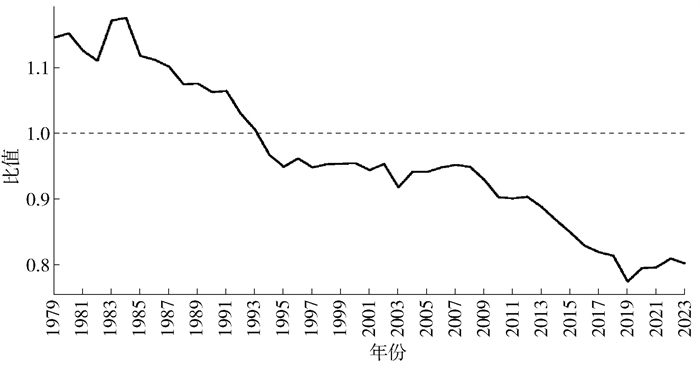

中国的城乡差距首先体现在收入差距方面。本文基于国家统计局的数据,使用城乡居民收入比值,对改革开放后中国居民收入的城乡差距进行了整体分析(详见图 1)。改革开放后,家庭联产承包责任制的实施、乡镇企业的快速崛起,使中国农民的物质生活水平显著改善,城乡收入差距有所下降。然而,20世纪80年代后期,中国改革开放的重心逐渐向城市转移,农村劳动人口大量流入城市,尽管包括费孝通先生提出的“小城镇大问题”等理论尝试提出缩小城乡差距的思路[27],但中国的城乡居民收入差距仍出现了扩大趋势。2009年后,尤其是党的十八大以来,中国的脱贫攻坚取得决定性成就,“十三五”时期中国脱贫攻坚成果举世瞩目,5 575万农村贫困人口实现脱贫,城乡协同发展力度不断加大,带动中国的城乡居民的收入差距进一步缩小。然而,中国城乡居民收入的比值仍高于2,收入差距处于较高水平。

本文为了更加详实地分析2013—2023年中国城乡差距状况及其变迁,使用中国社会状况综合调查数据进行了进一步的分析。考虑到2013—2023年之间的通货膨胀,我们根据国家统计局发布的历年消费价格指数作了通货膨胀调整(以2013年为基准)。表 1数据结果与国家统计局数据结果类似,2013—2023年中国城乡居民的收入差距有所降低,但城镇居民收入仍为农村居民收入的1.95倍。

表 1 2013—2023年中国城乡收入差距状况年份 农村/万元 城镇/万元 比值 2013年 1.44 3.19 2.22 2023年 3.47 6.76 1.95 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 中国城乡差距与变迁的另一个显著特征是城乡关系的日益复杂化。随着人口流动的普遍化,大量城镇流动人口出现,人户分离现象广泛存在[17]。考虑到城市流动人口和人户分离的情况,城镇居民与农村居民之间的收入差距更加突出,城乡居民的收入比值甚至接近三倍(详见表 2)。此外,表 2还说明就收入水平来看,城镇流动人口与城镇居民收入差距相对较小,流动人口具有成为新城镇居民的潜力。

表 2 2013—2023年中国城乡居民的收入差距状况(考虑流动人口)万元 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 2013年 1.05 2.09 3.19 2023年 2.62 4.30 6.76 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 2 城乡居民的财富差距状况及变迁

住房财富是中国居民财富的主要构成部分[28]。本文使用城乡居民的家庭人均住房财富测量了中国城乡居民的财富差距状况与变迁。表 3显示,城乡居民的财富差距显著高于收入差距,并且2013—2023年期间呈现一定的扩大趋势。2013年,城镇居民的家庭人均住房财富是农村居民的4.54倍,而到2023年这一比值上升至约4.78倍。本文认为,这一变化与住房金融化所导致的社会贫富差距加剧密切相关。换言之,住房金融化增加了居民住房财富的增值性,从而加剧了社会贫富两极化的趋势[29]。

表 3 2013—2023年中国城乡居民的住房财富差距状况(考虑流动人口)万元 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 2013年 4.04 8.04 18.36 2023年 9.53 20.47 45.50 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 3 城乡之间的基本公共服务差距状况及变迁

中国的城乡差距还突出体现在基本公共服务领域。目前,中国已基本建立覆盖城乡的基本公共服务体系,但中国基本公共服务的不平衡和不充分问题仍然较为突出,尤其是城乡之间的差距依然显著。农村地区长期处于基本公共服务供给的薄弱环节。优质的教育、医疗、卫生和养老服务资源主要集中在城市,农村居民在资源获取和享有方面存在较大差距。特别是在养老服务方面,农村的投入明显不足,养老基础设施建设滞后,多元化供给机制尚未有效形成[30]。

本文利用中国社会状况综合调查数据,分析了个体层面居民养老保险参与情况的城乡差距。农村居民和流动人口的养老保险参与率始终低于城镇居民,但整体呈上升趋势。2013年,城镇居民的养老保险参与率为70.95%,而农村和流动人口分别为59.53%和52.26%。到2023年,城镇居民的参与率上升至73.49%,农村居民和流动人口的参与率分别提高至60.67%和58.84%。可见,2013—2023年中国城乡基本公共服务的差距尽管有所缩小,但城乡公共服务的差距还较大,城乡之间的不平衡不充分问题较为突出(详见表 4)。

表 4 2013—2023年中国城乡社会保险参加情况(考虑流动人口)% 类别 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 养老保险 2013年 59.53 52.26 70.95 2023年 60.67 58.84 73.49 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 二 区域差距状况及变迁

1 区域经济发展差距及变迁

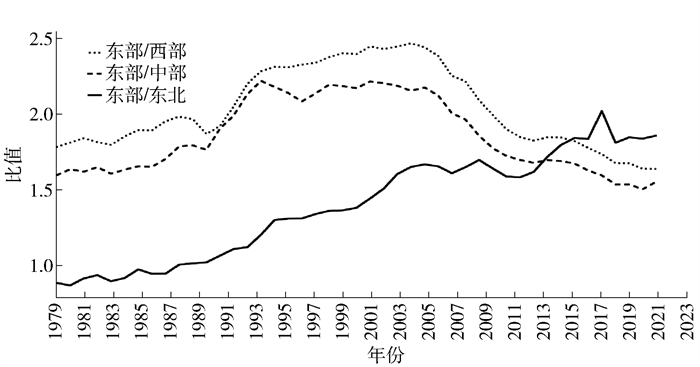

本文基于国家统计局的数据,采用东部地区人均GDP与其他地区(中、西、东北)比值,描述改革开放以来中国区域经济发展差距的状况及变迁①。

① 区域划分采用国家统计局(2024)的统计标准,详见《经济带是如何划分的?》,https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/lhfw/2022/rdwt/202302/t20230214_1903618.html。

图 2显示,改革开放以来,由于中国先富带后富、率先开发沿海地区的战略,中国自东向西形成梯度发展的格局。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视区域经济发展不均衡问题,通过多种方式和多项措施进行调控和优化,取得了良好的成效,东部地区与中部和西部地区经济发展的差距有所降低。当前,东北地区的经济困境成为中国区域发展不均衡的突出体现。事实上,早在1991年,新华社记者赵玉庆在《“东北现象”引起各方关注》一文中就提出“东北现象”,其指代东北三省作为老工业基地因经济效益下滑和工业生产困难所面临的困境[10]。进入21世纪后,东北经济再次陷入低迷,学界将近年来东北的经济困境称为“新东北现象”[31]。这一概念深刻揭示了东北地区在经济转型和社会发展中面临的严峻挑战。

2 不同区域居民收入和财富状况及变迁

表 5是基于中国社会状况综合调查数据计算得到的不同区域居民收入和住房财富的状况。关于居民收入差距方面,2013—2023年,东部地区的人均收入显著领先于其他地区,且增长幅度最大,从2013年的2.68万元增加到2023年的6.56万元,中国不同区域居民收入差距呈现一定的扩大趋势。此外,财富差距方面,不同地区的财富差距显著高于居民收入差距。值得注意的是,2023年东北地区的住房财富水平不仅低于东部地区,也低于中部和西部地区。这一现象也反映了近年来东北地区经济社会发展滞后及人口流失等多方面的问题。

表 5 2013—2023年中国不同区域居民收入和住房财富的状况万元 类别 年份 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 居民收入 2013年 2.68 1.73 1.74 2.02 2023年 6.56 3.86 3.84 4.03 住房财富 2013年 14.86 6.68 6.33 7.51 2023年 42.81 16.95 15.30 13.55 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 3 不同区域社会阶层构成状况及变迁

表 6基于中国社会状况综合调查数据,展示了2013—2023年中国不同区域社会阶层构成比例。首先,东部地区和东北地区社会阶层结构的现代化特征明显,突出表现在东部地区和东北地区的农民比例大幅度下降,与此同时服务业工人的占比大幅度提升。但这两地区社会阶层结构转型现象出现的原因可能不同。东部地区社会阶层的现代化可能与该地区经济发展、产业升级和城镇化进程的显著成效密切相关;而东北地区社会阶层结构现代化的背后,可能主要由于该地区农业效益降低及人口大规模外流而造成的。

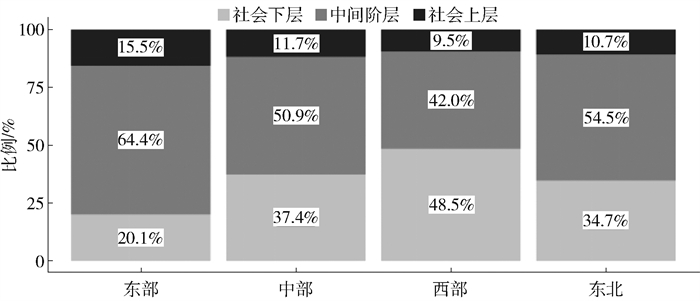

表 6 2013—2023年中国不同区域社会阶层的构成% 类别 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 2013年 2023年 2013年 2023年 2013年 2023年 2013年 2023年 农民 31.19 20.09 44.10 37.37 52.43 48.52 45.32 34.75 产业工人 27.16 20.91 23.14 16.93 18.78 11.58 15.60 9.24 服务业工人 20.06 35.49 18.82 28.73 16.97 25.99 18.53 34.20 办事人员 9.44 7.96 5.85 5.27 5.34 4.43 9.72 11.09 专业技术人员 7.61 11.95 6.21 8.94 4.39 7.64 7.71 7.76 管理人员 4.54 3.59 1.88 2.76 2.10 1.85 3.12 2.96 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 此外,在表 6的基础上,我们进一步按照社会下层、中间阶层和社会上层三分类的形式,分析了2023年中国不同地区社会阶层的构成情况。其中,社会下层主要是农民,中间阶层包括产业工人、服务业工人和办事人员,社会上层包括专业技术人员和管理人员。图 3显示,当前东部地区基本形成了“两头小、中间大”的“橄榄型社会”结构。然而,在中西部和东北地区社会下层的比例仍较高,“土字型”社会结构的特征依然较为明显[32],实现社会阶层结构的现代化亟需解决区域发展不均衡的问题。

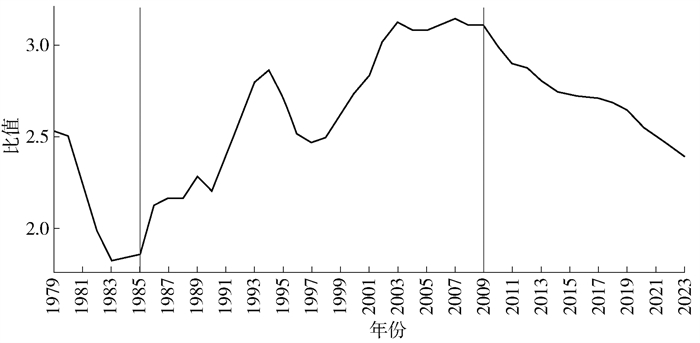

正如习近平总书记指出:“我国区域发展形势是好的,同时出现了一些值得关注的新情况新问题。一是区域经济发展分化态势明显。长三角、珠三角等地区已初步走上高质量发展轨道,一些北方省份增长放缓,全国经济重心进一步南移。”[33]本文发现,当前中国区域发展不均衡的另一个突出特点则是“南北差距”扩大趋势(详见图 4)。改革开放以后,中国率先开放的14个沿海城市中9个在南方地区,如1992年设立浦东新区,南方地区依赖政策先发优势、靠近国际市场优势等,取得了更快的发展。北方地区以资源能源和重工业为主的产业结构,导致了北方城市在发展过程中形成了一定的路径依赖。此外,重工业主导的产业格局也带来了营商环境和社会活力的下降[1]。概言之,中国区域发展中的“南北差距”扩大趋势也亟需关注和应对。

四. 中国城乡与区域发展不均衡带来的问题与挑战

“我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。”[9]中国城乡与区域发展不均衡带来诸多问题和挑战。

第一,城乡发展不平衡制约了县域经济发展,是阻碍中国经济高质量发展的重要因素。县域作为连接城乡、工农的第三域,是中国社会治理的重要单元,县域的发展和县域的现代化是实现中国式现代化的重要动力机制。然而,当前城乡发展不平衡的问题显著制约了县域经济的可持续发展。城乡公共服务水平的显著差距进一步削弱了农村地区对人才的吸引力和留存能力。许多县域地区长期面临基础设施滞后、产业结构单一、资金与技术短缺等问题,经济发展难以摆脱低水平徘徊的局面。尤其是在中国西部欠发达地区,人口外流和资源向城市过度集中进一步削弱了县域经济的增长动力,使其发展显得尤为乏力。县域经济的发展也是落实“乡村振兴”战略的重要前提[29],城乡发展不均衡对乡村振兴战略的全面推进构成了直接制约。

第二,区域发展不平衡则制约了国内产业梯队转移,影响产业链供应链安全稳定和中国的整体产业竞争力。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》指出:要“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制,推动转出地和承接地利益共享”,以及“建设国家战略腹地和关键产业备份”[34]。产业梯队转移的本质是产业竞争力的动态调整。中国中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势,积极承接国内产业转移,不仅有利于促进区域协调发展,也有利于推动东部地区产业转型升级,优化全国产业空间布局。但由于区域发展不平衡,中西部地区在基础设施、技术、人才和营商环境等方面存在短板,对东部地区产业转移的承接效果并不理想。加之百年未有之大变局下中美贸易战和科技战的影响,中国部分产业出现“外溢现象”。

第三,在人口老龄化的背景下,城乡和区域发展的不平衡不充分问题还可能会造成形成类似国外“铁锈带”地区的空心化城市,对中国社会治理带来严重挑战。“铁锈带”是指西方一些发达国家在进入后工业化阶段后,依赖煤炭资源发展的城市或地区因资源枯竭及产业转型失败而出现的空心化现象。美国的匹兹堡、英国的伯明翰,以及德国的鲁尔工业区均因产业萎缩和人口大规模外流而面临城市空心化的问题。一方面,城市空心化会直接导致人口流失、失业率上升、公共服务缺失、犯罪率上升等一系列社会问题;另一方面,城市空心化伴随的经济发展问题还可能会蔓延至社会治理领域。例如,美国“铁锈带”地区转型失败后的经济困境和社会结构变化催生了该地“民粹主义”思潮的蔓延。在中国,一些城市已经出现了类似美国“铁锈带”城市“资源枯竭—产业衰退—人口流失”的恶性循环,亟需关注。

第四,城乡和区域发展的不平衡不充分问题还会阻碍社会流动。社会学家的经验研究发现,城乡差距对中国居民收入差距的解释力超过40%,此外,区域差距也是阻碍中国社会流动的主要因素之一[35]。解决城乡和区域发展不平衡有助于推动实现社会流动,不仅体现了社会公平正义,也关乎中国能否能够成功跨过“中等收入陷阱”。社会学家和经济学家都普遍认为,成功跨越“中等收入陷阱”的国家和地区往往通过提高社会流动性、扩大中等收入群体来推动经济持续发展。这些国家和地区发展的共同特点是,通过改革和政策调整,在保持经济增长的同时,改善劳动力市场的流动性,从而创造了更多社会流动机会。而反观一些陷入“中等收入陷阱”的拉美国家,其发展中往往忽视了社会不平等的问题,造成社会流动性不足,阶层固化问题严重,从而造成了经济发展进入停滞状态[1, 36]。

五. 推动中国城乡与区域均衡发展的战略路径

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。理解与应对中国式现代化进程中的城乡和区域差距,实现中国的城市与区域结构现代化对实现中国式现代化具有重要意义。基于此,本文全面系统分析了中国的城乡与区域发展不均衡的作用机制、状况、结构变迁及其带来的问题和挑战。纵观古今中外,国家内部的空间发展不平衡是一个普遍现象,中国城乡与区域发展的不均衡及其成因,既有自然禀赋因素,也与中国的区域发展政策、户籍制度及特有的城市化模式密切相关,可以说中国城乡与区域的差距问题既是经济发展一般规律的体现,又是极具中国特色的社会问题。近年来,中国的城乡与区域结构深刻变化,主要呈现两个方面的特征。

第一,中国的城乡差距仍然较为突出,中国特有户籍制度下的城乡“二元结构”对城乡居民的经济机会获得具有重要影响,城乡差距是造成中国社会不平等的重要因素。与此同时,伴随人口流动的普遍化,大量城市流动人口出现,人户分离现象广泛存在,中国正从“农民- 市民”二元城乡结构走向“农民- 流动人口- 市民”多元城乡结构。流动人口在经济机会和基本公共服务领域获得方面优于农民,但与城市市民之间存在较大的格差,而这主要是户籍制度因素而非个人努力或人力资本等方面原因造成的。流动人口融入城市的条件已具备,亟需通过户籍制度改革,促进城乡融合发展。

第二,中国的区域发展不均衡问题呈现多元化特征。首先,尽管党和政府不断完善支持西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展等四大版块协调发展的制度体系,东中西地区的发展不均衡问题有所改善,但中国自东向西形成梯度发展的格局并未有所改变。其次,近年来东北地区的经济困境成为当前中国区域发展不平衡的突出体现。破解“新东北现象”或“东北衰落”成为当前学界和政策界关注的重点[1]。与此同时,当前中国区域不均衡和差距的另一个突出特点则是“南北差距”扩大趋势,中国区域发展东西差距正让位于南北差距,这一问题也亟需重视。

理解和应对城乡和区域发展的不均衡是一项复杂的系统工程,关系到乡村振兴、县域经济高质量发展及中国产业链供应链的安全稳定,还关乎中国的社会治理体系的稳健性。基于分析,本文提出四个方面的战略路径。

第一,应继续加大教育、国防和技术投入力度,发展新质生产力,提升中国在全球财富分配中的份额,为缩小城乡和区域差距提供物质基础。改革开放以来,中国通过产业技术革命和全球化的发展机遇在全球财富分配中的份额显著上升,为全面建成小康社会提供了坚实的物质保障。从发达国家现代化的经验来看,其缩小贫富差距的关键路径通常是依托产业技术的高端优势,在国际分工体系中建立对发展中国家的垂直分工地位,从而提升劳动力价值,增加国家在全球财富分配中的份额。这为其缩小国内贫富差距创造了条件。因此,中国需要加大对教育、国防和技术研发的投入,发展新质生产力,以提升在全球财富分配中的地位和份额,为化解城乡和区域不均衡的问题提供物质基础和资金保障。

第二,全面深化户籍制度改革,推进城乡公共服务均等化。有研究表明,在人口老龄化中国人口红利降低的背景下,户籍制度改革可以增加劳动力供给和改善资源配置效率,进而提高国内生产总值潜在增长率[35]。户籍制度改革的目的之一就是要促进城乡公共服务的均等化,提高国内生产总值农民和流动人口的社会福利水平。短期来讲,这可能会增加财政负担,但消除户籍制度而提升的资源配置效率带来的国内生产总值增长有潜力弥补相关开支。此外,深化户籍制度改革、缩小城乡居民公共服务差距还会增加农民和流动人口的消费支出,释放社会整体消费潜力,推动经济增长。

第三,加快推动县域现代化,充分发挥其作为城乡联动的枢纽作用。县域是中国国家治理体系现代化的基石和难点,对保证中国在2035年基本实现社会主义现代化至关重要。处在城乡节点上的2 000多个县级单位是未来一段时间内中国建设新型城市(镇)化与乡村振兴的落脚点,是能否把中国制度优势转化为治理效能的关键所在[29]。然而,当前中国县域经济发展和产业现代化普遍面临着产业和关系文化的“双重路径依赖”困境。一方面,多数县域的传统产业占比过高,导致县域经济在传统产业结构上存在较强的发展路径依赖;另一方面,在文化层面,县域治理深受地方性规则、人情、关系、圈子等关系文化的影响,路径依赖明显,使得县域经济在文化层面比较缺乏法治思维和契约精神。针对传统产业发展依赖的困境,中央和省级政府需要加强谋划布局,通过制定符合不同县域的产业政策,推动县域产业结构的优化升级。此外,县域政府则应该重视农业现代化,通过农业技术创新和广泛应用机械化生产进而解决传统农业技术创新薄弱、效益过低的问题。针对县域关系文化方面的路径依赖,应该重视在法治轨道上推进县域现代化。

第四,需要加快推进信息网络等基础设施在城乡和区域间的互联互通,消弭城乡和区域之间的“数字鸿沟”。基础设施建设有助于实现人流、物流、资金流、信息流等顺畅流动,为经济发展和社会进步提供基础性条件。随着经济社会不断发展,基础设施的形式更加多元化。当前,新一轮科技革命和产业革命迅猛发展,人工智能等新技术方兴未艾,数字经济正成为中国经济发展的新增长极。因此,信息网络等基础设施对于缩小城乡和区域之间的经济和社会发展不均衡作用日益凸显。然而,当前城乡和区域之间既存在着由于信息网络基础设备接入的不均衡而产生的“接入鸿沟”,又存在着由于数字素养差异而产生的“使用鸿沟”[37],而通过推进信息网络等基础设施在城乡和区域间的互联互通消弭“接入鸿沟”是数字时代消弭城乡和区域之间“数字鸿沟”的前提。因此,需要加强农村和欠发达地区新一代信息基础设施建设,统筹推进城乡和区域之间的新基建建设。

-

表 1 2013—2023年中国城乡收入差距状况

年份 农村/万元 城镇/万元 比值 2013年 1.44 3.19 2.22 2023年 3.47 6.76 1.95 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 表 2 2013—2023年中国城乡居民的收入差距状况(考虑流动人口)

万元 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 2013年 1.05 2.09 3.19 2023年 2.62 4.30 6.76 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 表 3 2013—2023年中国城乡居民的住房财富差距状况(考虑流动人口)

万元 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 2013年 4.04 8.04 18.36 2023年 9.53 20.47 45.50 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 表 4 2013—2023年中国城乡社会保险参加情况(考虑流动人口)

% 类别 年份 农村 城镇(流动人口) 城镇 养老保险 2013年 59.53 52.26 70.95 2023年 60.67 58.84 73.49 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 表 5 2013—2023年中国不同区域居民收入和住房财富的状况

万元 类别 年份 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 居民收入 2013年 2.68 1.73 1.74 2.02 2023年 6.56 3.86 3.84 4.03 住房财富 2013年 14.86 6.68 6.33 7.51 2023年 42.81 16.95 15.30 13.55 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 表 6 2013—2023年中国不同区域社会阶层的构成

% 类别 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 2013年 2023年 2013年 2023年 2013年 2023年 2013年 2023年 农民 31.19 20.09 44.10 37.37 52.43 48.52 45.32 34.75 产业工人 27.16 20.91 23.14 16.93 18.78 11.58 15.60 9.24 服务业工人 20.06 35.49 18.82 28.73 16.97 25.99 18.53 34.20 办事人员 9.44 7.96 5.85 5.27 5.34 4.43 9.72 11.09 专业技术人员 7.61 11.95 6.21 8.94 4.39 7.64 7.71 7.76 管理人员 4.54 3.59 1.88 2.76 2.10 1.85 3.12 2.96 数据来源:中国社会状况综合调查(CSS)。 -

[1] 李培林. 理解与应对: 我国新发展阶段的南北差距[J]. 社会发展研究, 2022(1): 1-13, 242. [2] WILLIAMSON J G. Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns[J]. Economic Development and Cultural Change, 1965(4): 1-84.

[3] 刘建芳. 美国的区域经济政策及其启示[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2002(1): 67-72. [4] LOGAN T, HARDY B, PARMAN J. Long-run analysis of regional inequalities in the US[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2021(1): 49-69.

[5] OECD. OECD regions and cities at a glance 2022[M]. Paris: OECD Publishing, 2023: 26.

[6] 胡安俊, 肖龙. 日本国土综合开发规划的历程、特征与启示[J]. 城市与环境研究, 2017(4): 47-60. [7] 张国平. 智库|70年探索前行: 从"乡土中国"转变为"城市中国"[EB/OL]. (2019-10-29) [2024-11-21]. https://m.thepaper.cn/baijiahao_4803175. [8] 中华人民共和国生态环境部. 国务院关于印发深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的通知[EB/OL]. (2024-08-01)[2024-11-21]. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202408/t20240801_1083101.shtml. [9] 人民日报. 总书记的"三农"情怀[EB/OL]. (2022-09-22)[2024-11-21]. http://jhsjk.people.cn/article/32531516. [10] 田毅鹏, 康雯嘉. 作为发展命题的"东北现象"——"东北现象"研究三十年[J]. 开放时代, 2019(6): 54-65, 6-7. [11] 刘学良, 续继, 宋炳妮. 中国区域发展不平衡的历史动态、表现和成因——东西差距和南北差距的视角[J]. 产业经济评论, 2022(2): 152-167. [12] 习近平. 加快构建新发展格局 把握未来发展主动权[EB/OL]. (2023-04-15)[2024-11-21]. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2023-04/15/c_1129525276.htm. [13] LEWIS W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. The Manchester School, 1954(2): 139-191.

[14] 陈明星, 李扬, 龚颖华, 等. 胡焕庸线两侧的人口分布与城镇化格局趋势——尝试回答李克强总理之问[J]. 地理学报, 2016(2): 179-193. [15] 蔡昉, 都阳. 中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J]. 经济研究, 2000(10): 30-37. [16] 魏后凯. 外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J]. 经济研究, 2002(4): 19-26. [17] 李强, 陈宇琳, 刘精明. 中国城镇化"推进模式"研究[J]. 中国社会科学, 2012(7): 82-100. [18] 赵军洁, 张晓旭. 中国户籍制度改革: 历程回顾、改革估价和趋势判断[J]. 宏观经济研究, 2021(9): 125-132. [19] 李培林. 面对未来: 我国城镇化的特征、挑战和趋势[J]. 中国社会科学院大学学报, 2022(8): 5-20, 139, 145. [20] 折晓叶, 艾云. 城乡关系演变的研究路径——一种社会学研究思路和分析框架[J]. 社会发展研究, 2014(2): 1-41, 243. [21] 崔功豪, 马润潮. 中国自下而上城市化的发展及其机制[J]. 地理学报, 1999(2): 12-21. [22] 科斯, 王宁. 变革中国: 市场经济的中国之路[M]. 北京: 中信出版社, 2013: 102. [23] 邱成利, 冯杰. "苏南模式"的发展及其路径依赖[J]. 中国工业经济, 2000(07): 51-55. [24] 周飞舟. 以利为利财政关系与地方政府行为[M]. 上海: 上海三联书店, 2012: 236-240. [25] 陶然. 人地之间: 中国增长模式下的城乡土地改革[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2022: 106. [26] 刘守英, 李昊泽. 城乡不平等的政治经济学分析[J]. 社会科学, 2024(3): 18-33. [27] 费孝通. 小城镇四记[M]. 北京: 新华出版社, 1985: 1-50. [28] 龚顺. 中国居民的收入与住房地位不一致: 现状及其影响因素[J]. 社会学研究, 2024(6): 89-110. [29] 杨典, 欧阳璇宇. 金融与县域治理体系现代化——对县域社会的经济社会学研究[J]. 中国社会科学评价, 2020(1): 59-66. [30] 陆杰华, 郭芳慈, 陈继华, 等. 新时代农村养老制度设计: 历史脉络、现实困境与发展路径[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2021(4): 113-122. [31] 安树伟, 李瑞鹏. 高质量发展背景下东北振兴的战略选择[J]. 改革, 2018 (7): 64-74. [32] 李强. 我国正在形成"土"字型社会结构[EB/OL]. (2015-08-04)[2024-12-09]. http://theory.people.com.cn/n/2015/0804/c40531-27407635.html. [33] 习近平. 推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局[J]. 奋斗, 2019(24): 4-8. [34] 新华社. 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[EB/OL]. (2024-07-21)[2024-12-10]. https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm. [35] 李培林. 我国改革开放以来社会平等与公正的变化[J]. 东岳论丛, 2020(9): 5-14. [36] 蔡昉. 户籍制度改革的效应、方向和路径[J]. 经济研究, 2023(10): 4-14. [37] 邱泽奇, 张樹沁, 刘世定, 等. 从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角[J]. 中国社会科学, 2016(10): 93-115, 203-204.

下载:

下载: