Development of High-value patents in the Context of Building a Powerful Intellectual Property Nation for China: Measurement and Empirical Analysis

-

摘要:

高价值专利的培育是中国建设知识产权强国的压舱石,在国家知识产权局对高价值专利定义的基础上,使用全样本微观专利数据库首次对高价值专利进行测度,揭示其理论基础、历史演化和内部结构。实证研究发现:(1)高价值专利在专利质量、创新速度、原始创新等各方面均优于非高价值专利;(2)高价值专利数量不断攀升;(3)高价值专利中企业申请的专利占比高达2/3;(4)产学研合作是推动高价值专利发展的重要渠道;(5)境外申请人申请的专利相对更有价值。针对中国高价值专利发展存在的问题提出了具体的政策建议,即应进一步缩小并明确高价值专利的统计范围;完善以企业为主体、市场为导向的高价值专利创造机制;加强产学研深度合作,促进知识产权协同运用;加强对非职务专利的创造激励,转化运用和评价保护;在新发展格局下,推进专利发展的开放合作等。

Abstract:The cultivation of high-value patents is the ballast stone for China to build a powerful intellectual property nation. Based on the definition of high-value patents by the State Intellectual Property Office, a full-sample micro-patent database is used to initially measure high-value patents, reveal their theoretical basis, historical evolution and internal structure. The major empirical findings are that: (1) high-value patents outperform non-high-value patents in terms of patent quality, innovation speed and original innovation; (2) the number of high-value patents is rising; (3) More than two thirds of the high-value patents are applied by firms; (4) industry-academia cooperation is an important channel to promote the development of high-value patents; and (5) patents applied by foreign applicants are relatively more valuable. In view of the problems in the development of high-value patents, specific policy recommendations are proposed: to further narrow down and clarify the statistical scope of high-value patents; to improve the firm-oriented and market-oriented high-value patent creation mechanism; to strengthen the in-depth industry-academia cooperation to promote the collaborative application of intellectual property rights; to strengthen the incentives for the creation, transformation and application, evaluation and protection of non-service patents; and to promote the open cooperation in patent development under the new development pattern, etc.

-

一. 高价值专利助力中国建设知识产权强国

中国专利从无到有,已实现快速发展,并赶超西方发达国家。1984年,第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》,以鼓励发明创造,促进科学技术进步和经济社会发展。相较于美国1790年制定的《专利法》,我国颁布的《中华人民共和国专利法》比其晚190余年。中国自1985年开始实行专利申请,初期更多注重专利数量的增长,发明专利申请量占世界比重从1985年的0.92%上升至2019年43.44%①,连续多年位居世界首位;专利合作条约(PCT)的国际专利申请量占世界比重从1995年的0.26%跃升至2020年的25.00%①,跃居世界第一。目前,在我国国家知识产权局申请的发明专利数量,以及通过专利合作条约(PCT)途径申请的国际专利数量,分别于2011年和2019年超过美国,位居世界第一。中国经过30多年的迅速发展,全社会知识产权文化自觉逐步提升,知识产权法律意识不断增强,知识产权制度与政策持续完善。创新是引领发展的第一动力,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显,而建设中国特色、世界水平的知识产权强国,对于提升国家核心竞争力具有重要意义②。

① 这里是指在中国专利局申请的专利,包含了居民和非居民专利,但居民专利占了绝大多数。世界知识产权组织(WIPO)没有直接提供1985年的世界外观设计专利数据,本文将四类加总,得到低收入国家、下中等收入国家、上中等收入国家、高收入国家。

① 专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称PCT);计算数据来源:世界知识产权组织(Word Intellctual Property Organization, 简称WIPO)网站,https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent。

② 中共中央国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,。http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm。

一 中国进入全面建设世界知识产权强国的新时代

为了提升中国知识产权创造、运用、保护和管理能力,建设创新型国家,实现全面建设小康社会目标,2008年6月,国务院发布《国家知识产权战略纲要》③,将知识产权提升到国家战略层面,提出到2020年,把中国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。随后,中国高价值专利发展取得显著成效,专利的国际影响力和竞争力不断提升,为创新型国家建设和实现高质量发展提供了坚实保障。2015年1月,国家知识产权局、中央宣传部、科技部等部门联合发布的《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》④正式印发实施,明确提出建设知识产权强国,中国逐步从知识产权大国向知识产权强国迈进。2021年3月,第十三届全国人民代表大会四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》⑤提出,到2025年,我国每万人口高价值发明专利拥有量达到12件的预期性指标。在社会主义市场条件下,该指标的设置有利于真实反映专利资源的技术含量和市场价值,客观测度科技产业绩效,引导发明专利从追求数量向追求质量、从中低质量向高质量的转变。2021年9月,中共中央、国务院发布《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,明确提出,到2035年,中国知识产权综合竞争力跻身世界前列,知识产权制度系统完备,知识产权促进创新创业蓬勃发展,全社会知识产权文化自觉基本形成,全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成,中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成⑥。这标志着中国在成为世界第一大发明专利国、PCT国际专利国之后,正进入全面建设世界知识产权强国新时代[1-2],重点转向加速发展高价值专利。

③《国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知》,http://www.gov.cn/zwgk/2008-06/10/content_1012269.htm。

④《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/04/content_9375.htm。

⑤《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm。

⑥ 中共中央国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm。

二 高价值专利的培育是中国建设知识产权强国的压舱石

中国自1989年设立专利奖以来⑦,非常注重对高价值专利的激励,但由于专利发展起步相对较晚,重点是加速发展发明专利数量,直到党的十九大之后,才逐步加强了对高价值专利的认知。具体而言,中国高价值专利的提出具有两方面的重要背景。一是科技演化的必然规律。与粗放式增长到集约式增长的经济增长规律类似,中国科技发展也必然经历从数量增长到质量提升的演化过程,专利申请数量已连续多年稳居世界首位,亟需深入实施专利质量提升工程。二是新发展阶段的内在要求。中国已进入中国特色社会主义新时代,人口红利日渐式微,大规模投资的潜力不断缩小,亟需将发展动能从要素驱动转变为创新驱动,推动经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

⑦ 中国专利奖是由国家知识产权局对授予专利权的发明者给予奖励的唯一的专门政府部门奖,专利奖包括发明专利和实用新型专利,https://www.chipa.gov.cn/col/col41/index.html。

本文使用全样本微观专利数据库(1991—2018年)①,旨在对高价值专利进行测度与实证分析,探求中国高价值专利的发展状况,进而为加快建设世界知识产权强国提供决策信息和政策建议。与现有文献相比,本文研究所做的主要贡献体现在三个方面:一是根据国家知识产权局的官方定义,首次对高价值专利的理论基础和优缺点进行分析;二是使用全样本微观专利数据库,首次对高价值专利进行测度,并对其历史演化和内部结构进行系统分析;三是对促进我国高价值专利发展提出具体的政策措施建议,以实现国家“十四五”规划提出的到2025年,每万人口高价值发明专利拥有量12件的预期性指标。

① 全样本微观专利数据库由深圳德高行知识产权数据技术有限公司与清华大学国情研究院提供。

二. 高价值专利的测度与特征

一 高价值专利的概念与测度

目前,学界对高价值专利并没有理论上的统一定义。本文认为,对高价值专利的定义可以从技术、法律、市场价值等多个维度进行界定。近几年,我国学界对高价值专利相继进行了实证研究,主要分为两类。(1)基于简单指标对全国层面进行实证分析。郭颖、李创兰(2020)[3]将维持10年及以上的专利作为高价值专利,分析了全国专利的区域和行业布局。程文银等(Cheng,2020)[4]基于专利被引、权利要求数、科学关联度等技术指标,对全国的高质量专利进行了实证分析。(2)使用多维度指标构建评价模型,对特定领域或范围的专利进行实证分析。刘勤等(2021)[5]和刘洋(2021)[6]运用一系列技术指标构建专利评价模型,使用获专利奖的专利进行实证分析。郭烨等(2020)[7]运用发明问题的解决理论(TRIZ)原理提出高价值专利评估方法,并据此对特定技术领域进行分析。第一类研究的优点在于可评估全国情况,具有普适性,但局限在于评价指标的简单性;第二类研究的优点在于指标评估模型的理论基础较强,评估体系较为全面,但局限在于过于复杂的指标体系难以应用到全国各领域或各范围。实际上,学界对高价值专利研究的大多数评价体系都存在普适性和全面性之间的权衡取舍。

2021年10月,《国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》②(简称《通知》)发布,明确将五类发明专利界定为高价值专利。(1)战略性新兴产业;(2)在海外有同族专利权;(3)维持年限超过10年;(4)实现较高质押融资金额的发明专利;(5)获得国家科学技术奖或中国专利奖。《通知》中第二到第四类更具有理论意义,维持年限[8]和海外有同族专利权[9]主要是从技术含量评估专利的重要性,这也是专利质量评价体系中常见的指标;专利质押[10]主要从市场价值评估专利的重要性,这一指标非常重要,但由于公开的专利数据中很少有这一指标,故而使用较少。《通知》中第一和第五类则更具有国家战略意义,是知识产权强国战略的重要抓手,第一类主要是从产业发展的角度评估专利的重要性,第五类则是从专业同行视角评估专利的重要性。

② http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/28/content_5647274.htm。

《通知》提出的五类发明专利分类标准,较好地协调了普适性和全面性的权衡取舍。一方面,该分类不仅具有普适性,而且指标简明,可以较好地推广应用到全国;另一方面,该分类又比较全面,尤其是战略性新兴产业、以及获得国家科学技术奖或中国专利奖的专利,其本身已经包含复杂的评价体系。以战略性新兴产业为例,该产业具有两个特点:一是战略性,反映了重大技术和发展需求,其作用不仅限于技术或产业本身,还具有较强的综合效益和带动能力;二是新兴性,代表着科技和产业发展的方向,不仅具有当代意义,还具有未来引领作用。战略性新兴产业的跨时空特征使得其专利价值很难用具体的指标或指标体系来刻画,但其战略性和新兴性就意味着其本身已经内含了一系列反应专利价值的指标。此外,战略性新兴产业分类是随着时间变化而不断演化的,而《通知》中界定的高价值专利也是与时俱进的,并也与现有文献中的高价值专利静态评估方法有所区别,相比于现有文献,这一分类准则能够更好地为战略决策服务。

当然,《通知》中对五类发明专利的分类也存在不足,如获专利奖、有质押、有海外同族专利权、存续10年及以上的专利等,都存在不同程度的截断问题,这也是各类专利指标评价体系中的常见问题。假设统计数据截至2018年底,则2008年之后授权的存续10年及以上的专利数量不完整,临近2018年授权的部分专利可能在之后的某些年份获专利奖、发生质押或申请海外同族专利权,这些高价值专利都未能体现在统计数据中。由此,学界研究按照这一分类进行的统计,则会在一定程度上低估了最新几年的高价值专利数量。

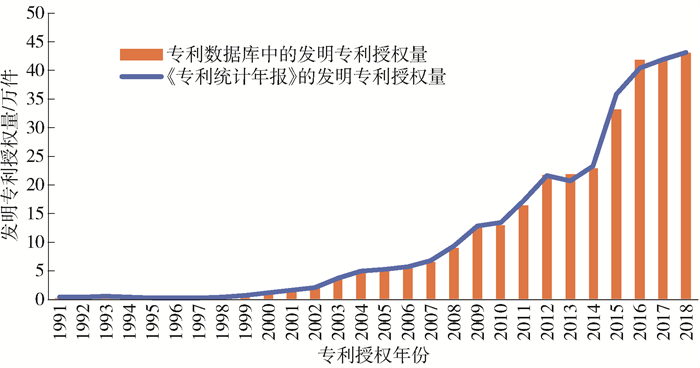

本文使用1991—2018年全样本微观专利数据库,首次对高价值专利进行测度。该数据库来自国家知识产权局,包含在中国专利局申请的所有专利。相比于现有文献中使用的中国专利数据[11-12],本文数据不仅包含专利被引、专利引证中的非专利文献、海外同族专利权、专利运用等重要信息,而且变量信息极其丰富,时间更新;同时,为验证研究数据的可靠性,计算了历年发明专利授权数量,并与《专利统计年报》中的相应数据进行对比,二者基本一致,结果详见图 1。故本文数据库较为全面地囊括了所有专利。

本文参照国家知识产权局在2021年2月发布的《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)(试行)》①,结合世界知识产权组织(MIPO)提供的2020年五个层级的国际专利分类(IPC)号②,识别出战略性新兴产业专利的IPC分类号,并将这一分类号用于整个样本期间,即1991—2018年,进而避免了战略性新兴产业分类变更带来的高价值专利评价标准变动问题,从专利数据库识别有海外同族专利权和维持年限在10年及以上的发明授权专利。由于专利质押融资金额数据难以获取,本文搜集了专利质押次数的数据,将有质押的专利则视为高价值专利,并通过国家知识产权局网站,搜集整理了中国专利奖项目名单③,将其专利号与专利数据匹配,由于国家科学技术奖的相关专利难以搜集,故未加考虑④,最后通过将这些类别的专利加总,识别出高价值专利。

① http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/2/10/art_75_156716.html。

② https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20200101/transformations/stats.html。

③ 专利奖包括发明专利和实用新型专利,https://www.cnipa.gov.cn/col/col396/index.html。

④ 国家科学技术奖是授予个人或组织,专利只是其考量的重要因素之一,无法搜集获奖的个人或组织的哪些专利在评奖过程中发挥了重要作用。由于国家科学技术奖的难度远高于专利奖,国家科学技术奖中包含的专利也在很大程度上已经被包含在专利奖之中。

二 高价值专利与非高价值专利的特征比较

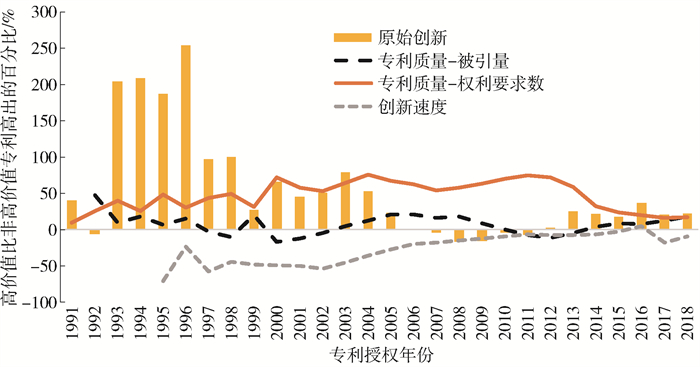

本文主要从三个方面比较分析高价值专利与非高价值专利的差异。(1)专利质量。专利被引量和权利要求数是学术界衡量专利质量的常用指标[10, 13-14],将专利被引作为专利价值衡量指标的讨论最早出现在文献计量学中。特拉坦伯格(Trajtenberg,1990)[15]将专利引用运用到经济学研究当中,之后这一指标被广泛运用。专利被引存在比较严重的截断问题,即数据截止点之后的被引量无法捕捉。为此,本文参照学界现有文献[16-17]的做法,使用企业五年内专利被引量作为专利质量的代理变量。五年内发明专利被引占截至2018年底被引的比重高达76.20%①,已经在很大程度上能说明总体的专利被引情况。权利要求数明确了专利的权利保护范围。学界许多研究表明,权利要求数越多,该专利的质量越高[18-20]。(2)创新速度。该指标用技术生命周期[21]衡量,即专利公开日期与其所有引证专利公开日期之差的中位数,技术生命周期越小表示创新速度越快。(3)原始创新。该指标用科学关联度[4]衡量,即在专利引证文献中,非专利文献(即学术论文和研究报告)的数量占比,该值越大反映该专利更多来自科学,该值越小反映该专利更多来自现有的专利技术。

① 以截至2018年底被引量不为零的发明专利为基础,计算每个专利的五年内发明专利被引占截至2018年底被引的比重,然后求简单均值。

本研究测算结果详见图 2,在1991—2018年间,(1)专利质量指标对应的百分比绝大多数均大于零,这意味着,高价值专利的质量高于非高价值专利,如果以五年内被引量衡量专利质量,高价值专利相对于非高价值专利的优势更为明显;(2)技术生命周期指标对应的百分比则均小于零,这意味着,高价值专利的创新迭代速度快于非高价值专利,然而,这一百分比逐渐趋于零,这意味着,高价值专利在创新速度方面的相对优势正在减小,这不利于中国在世界科技竞争日益加剧的今天抢占高新技术和前沿技术的世界制高点;(3)原始创新指标对应的百分比几乎均大于零,这表明,与非高价值专利相比,高价值专利更接近于原始创新,其知识更多来源于科学而非技术。因此,为实现更多从“0到1”的突破,我国亟需大力推动高价值专利发展。然而,需要注意的是,在2000年之前,这一差距非常大,但之后差距迅速缩小。中国在加入世界贸易组织(WTO)之后,对原始创新的注重程度明显下降,但在党的十八大之后,这一关注程度又开始缓慢上升。

总之,高价值专利在专利质量、创新速度、原始创新等各方面均优于非高价值专利,国家知识产权局的界定标准具有很高的合理性。我国应加大力度激励高价值专利的创造与运用,以推动专利从数量迅速扩张型向质量大幅提升的重大转型,不仅要进一步提升高价值专利的创新速度,抢占世界技术制高点,还要进一步加强高价值专利的原始创新能力,尤其是集中力量突破“卡脖子”技术。

三. 高价值专利的结构与演化

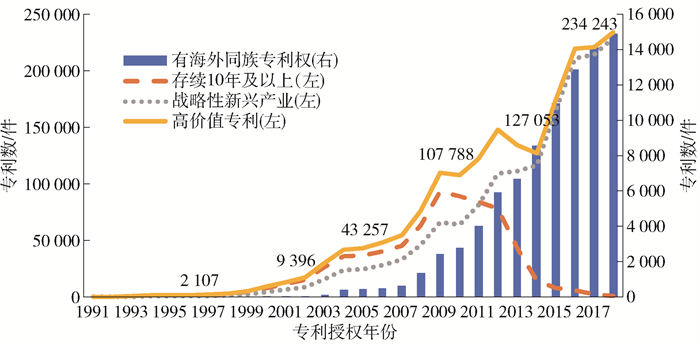

在研究测度的基础上,本文对我国历年高价值专利授权量进行了统计,结果表明,1991—2018年间,高价值专利占所有授权发明专利的比重为62.68%。从高价值专利内部结构看,获专利奖、有专利质押、有海外同族专利权、存续10年及以上、战略性新兴产业专利占所有授权发明专利的比重分别为0.17%、0.77%、2.79%、23.14%、50.44%①。

① 五个占比之和大于62.68%,这是由于这些高价值专利分类之间存在交叉。

本文进一步计算了高价值专利分年测度结果,由于有质押和获专利奖的专利数量占比非常小,故而未列示。在每年授权的专利中,我国高价值专利的数量在不断攀升,高价值专利与战略性新兴产业专利的差距在2012年之前不断扩大,但之后不断缩小。这是由于获专利奖、有质押、有海外同族专利权、存续10年及以上的专利都存在不同程度的截断问题。需要特别解释的是,存续10年及以上的专利数量在2008年之后依旧为正,这是因为,1991—2018年,全样本微观专利数据库与《专利统计年报》的对比是根据专利授权年份划分的,专利存续期是从专利申请年份算起的,故2010年及之后依旧有部分专利的存续期在10年及以上②。

② 本文数据显示,专利授权年份与申请年份之差的平均值为3.35年。

2001年,中国加入WTO之后,高价值专利呈现快速攀升,有海外同族专利权、存续10年及以上、战略性新兴产业专利也都出现加速上升,这或得益于对外开放带来并分享的技术溢出效应,自主创新与对外开放是互动的,其中,有海外同族专利权的专利主要出现在21世纪之后授权的专利中。2008年,国务院发布《国家知识产权战略纲要》 ③之后,高价值专利及其构成的数量进一步加速上升。图 3标示了我国每五年的高价值数量,在每个五年规划期间,高价值专利授权量都出现快速上升。可见,我国在推动高价值专利发展过程中,对外市场开放与国内自主创新战略都能发挥重大作用,市场之手与政府之手、对外开放与自主创新形成了强大的合力,共同推动知识产权强国建设。

③ http://www.gov.cn/zwgk/2008-60/10/content_1012269.htm。

四. 不同创新主体的高价值专利创造

根据第一申请人的名称,本文将申请人分为五种创新主体类型:企业、高校、科研机构、个人、其他。(1)含“公司、厂、设计院”等字样的归类为“企业”;(2)含“大学、学校、学院”等字样的归类为“高校”;(3)含“研究院、研究所、科学院、中心”等字样的归类为“科研机构”;(4)以个人名字出现的归类为“个人”;(5)协会、基金会、促进会等难以归类的,归类为“其他”。同时,为避免重复计算,按照上述这些类型顺序采取就前的原则,例如,“××大学的××公司”算作企业,“××公司的××研究院”算作企业,多个申请人共同申请的发明专利占总量比重为7.36%。

研究结果显示,1991—2018年间,五个类型(企业、高校、科研院所、个人、其他)高价值专利的数量占比分别为73.87%、16.65%、2.17%、6.88%、0.42%。其中,企业贡献了高价值专利的2/3有余,是我国最重要的创新主体;高等学校为第二位,个人为第三位,科研院所为第四位;可见,科研院所在高价值专利创造上还有很大的提升空间。从演化趋势看,各种申请人类型的高价值专利数量均快速上升,但上升速度层次不齐。“八五”计划在“十五”计划期间,企业在高价值专利中的数量占比不断上升,但之后便快速下降。这意味着,我国加入WTO之后,对外开放激励了更多企业申请非高价值专利。21世纪之初,我国大规模的对外开放促进了价值链低端或创新能力低下企业的大力发展,但对于价值链高端或创新能力高的企业的促进作用相对有限,高价值专利发展相对缓慢。随着中国创新能力的加强和开放水平的进一步提升,“十一五”“十二五”和“十三五”期间,我国企业在高价值专利中的数量占比下降趋势明显放缓,但仍居主体,是主力军(详见表 1)。

表 1 1991—2018年不同申请人类型的高价值专利授权量占比单位:% 专利授权年份 企业 高校 科研院所 个人 其他 “八五”期间(1991—1995) 59.39 12.73 6.60 20.03 1.25 “九五”期间(1996—2000) 68.73 8.41 3.56 18.51 0.78 “十五”期间(2001—2005) 79.45 7.77 1.53 10.77 0.48 “十一五”期间(2006—2010) 77.23 12.03 1.70 8.68 0.37 “十二五”期间(2011—2015) 73.48 17.94 2.29 5.88 0.41 “十三五”期间(2016—2018) 71.41 20.25 2.38 5.52 0.44 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 相比之下,我国高校和科研院所的高价值专利授权量占比则在“十五”之后由降转升。高校和科研院所申请了大量高价值专利,国家应积极推动这些专利的转化和运用,推动其与企业的创新合作,充分发挥其在创新强国建设中的重要作用。个人的高价值专利授权数量占比不断下降,但依旧有举足轻重的作用,其占比甚至高于科研院所。长期以来,中国注重对职务发明专利的激励机制改革,但对于非职务发明专利的重视程度则明显不足,不利于个人专利的申请和转化运用。此外,我国的协会、基金会、促进会等机构也在高价值专利申请中发挥了积极作用。

五. 产学研合作的高价值专利发展

基于所有申请人信息,识别产学研合作专利,即由企业和高校科研院所同时申请的专利。本文研究数据显示,1991—2018年间,我国产学研合作专利仅占发明授权专利总量的1.70%,比重非常低,进一步测算高价值专利的产学研合作情况可知,在高价值专利中,产学研合作与非产学研合作的比例,从“八五”期间的0.02下降为“十五”期间的0.01,之后逐步上升,至“十三五”期间的0.02。这表明,我国产学研合作是推动高价值专利发展的重要渠道,尤其是近年来,这一重要性日益明显,而且在产学研合作授权发明专利中,高价值与非高价值专利授权量的比例,从“八五”期间的3.33上升到“十一五”期间的6.20,之后迅速下降为“十二五”期间的1.42、“十三五”期间的1.29①(详见表 2)。因而,我国应促进并发挥产学研合作在推动高价值专利发展方面的作用。

① 由于本文所用的全样本微观专利数据更新至2018年,故“十三五”期间仅指2016—2018年。

表 2 1991—2018年产学研合作的专利数与高价值专利数单位:件 专利授权年份 产学研合作的高价值专利 产学研合作的非高价值专利 非产学研合作的高价值专利 “八五”期间(1991—1995) 120 36 5 817 “九五”期间(1996—2000) 256 60 22 339 “十五”期间(2001—2005) 1 355 314 145 264 “十一五”期间(2006—2010) 5 186 836 392 312 “十二五”期间(2011—2015) 13 059 9 227 692 504 “十三五”期间(2016—2018) 12 710 9 879 662 837 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 六. 双循环发展的高价值专利攀升

本文分析对象为在国家知识产权局授权的所有发明专利,包括由境内申请人和境外申请人申请的专利,在新发展格局下,双循环发展促进高价值专利攀升,为更好地发挥内循环和外循环的作用并提供参考,有必要进一步区分这两类专利。本文的研究根据申请人注册地识别其为境内申请人还是境外申请人,计算两类专利的高价值专利授权量及其占发明授权专利总量的比重(详见表 3)。

表 3 1991—2018年境内外申请人的高价值专利授权量及占专利总量比重专利授权年份 高价值专利授权量/件 高价值专利占总专利授权量比重/% 境内申请人 境外申请人 境内申请人 境外申请人 “八五”期间(1991—1995) 2 938 2 999 68.76 88.05 “九五”期间(1996—2000) 7 854 14 741 67.08 88.53 “十五”期间(2001—2005) 36 820 109 799 68.10 91.43 “十一五”期间(2006—2010) 162 622 234 876 75.43 91.42 “十二五”期间(2011—2015) 421 717 283 846 54.37 73.18 “十三五”期间(2016—2018) 496 878 178 669 51.78 57.42 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 目前,境内申请人与境外申请人的高价值专利授权量均快速攀升,而境外申请人增速在“十二五”及之后明显放缓,且被境内申请人明显超越。这表明,我国实施的创新驱动发展战略有效推动了境内申请人高价值专利的飞速发展,但对境外申请人高价值专利发展的促进作用相对较小。因此,我国在发挥内循环主体作用的同时,更需要发挥外循环的重要作用。从高价值专利授权量占发明授权专利总量比重看,境外申请人明显高于境内申请人。这意味着,境外申请人申请的专利相对更有价值。因而,我们应充分利用外循环吸引更多境外申请人申请专利;但两类申请人的这一比重均在“十二五”之后明显下降,一方面,源于发明授权专利总量增长太快,另一方面,也表明了中低价值专利的增速明显快于高价值专利,需要重点鼓励高价值发明专利申请和授权。

本文进一步分析境外申请人的结构发现,2018年,在境外申请人高价值专利中,排名前六的国家和地区分别是日本、美国、德国、韩国、中国台湾、法国,贡献了总量的83.72%,其中依次贡献30.44%、24.77%、10.45%、9.34%、6.30%、2.43%。这些发达国家和地区的技术开放态度将较大程度上影响中国的高价值专利发展,更需要积极鼓励其在中国申请和授权高价值专利。中国作为世界最大的经济体(按购买力评价国际元计算)、最大的货物贸易体(按现价美元计算),具有超大规模市场效应和回报。

七. 结论与对策

从国家知识产权强国战略看,我国“十二五”规划将“每万人口发明专利拥有量”作为预期性指标纳入发展预期目标,超额完成了2015年的预期目标3.3件,达到了6.3件①;“十三五”规划进一步提出,到2020年的预期目标为12件,实际达到了15.8件②③。

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,http://www.gov.cn/2011ih/content_1825838.htm。

②《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm。

③ https://m.gmw.cn/baijia/2021-04/26/34794386.html。

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布④。我国“十四五”规划明确将“每万人口高价值发明专利拥有量”作为预期性指标纳入发展目标。这是我国专利发展战略从1.0版升级为2.0版,有利于真实反映专利资源的技术含量和市场价值,客观测度科技产出绩效,引导发明专利从追求数量向追求质量转变、从中低价值发明专利向高价值发明专利转变。“十三五”期间,我国每万人口高价值发明专利拥有量从2016年的3.0件提高至2020年的6.3件[22],相当于2016年的2.1倍,但与世界科技强国的同类指标相比,仍存在较大差距,更意味着存在巨大潜力。为此,“十四五”规划明确提出,到2025年,我国每万人口高价值发明专利拥有量提高至12件④,相当于2020年的1.90倍,总数从89万件将达到172万件,还将持续高增长,年均增速在14.1%⑤[22]。这标志着,国家积极引导市场创新主体,已经从单纯增加专利数量转向提升质量,更加注重实现市场高价值专利的重大转变,实现专利发展从1.0版到2.0版飞跃,这必将对我国及世界高价值专利产生极其重大且深远的影响。

④《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm。

⑤ 总数系按每万人高价值发明专利拥有量剩以当年人口数量所得。

一 研究结论

本文揭示高价值专利官方定义的理论基础,并基于全样本微观专利数据库首次对其进行实证研究,并对其历史演化和内部结构进行系统分析,得出五点重要结论。

(1) 高价值专利在专利质量、创新速度、原始创新等各方面均优于非高价值专利,但在创新速度和原始创新方面的优势在减小,这不利于在国际科技竞争当中抢占世界技术制高点、突破“卡脖子”技术。

(2) 1991—2018年间,高价值专利数量不断增加,尤其是我国在2001年加入WTO之后,以及在2008年《国家知识产权战略纲要》发布之后,更是加速地增长。可见,我国对外的市场开放和国内的创新战略都是高价值专利发展的重要驱动力,外循环和内循环都是促进创新发展的重要机制,市场与政府应形成强大的合力。

(3) 高价值专利中企业申请的专利占比高达2/3有余,但在进入21世纪之后,该比重不断下降,这是建立健全以企业为主体、以市场为主导的创新体系的重要短板;个人的高价值专利授权量也有举足轻重的作用,不能忽视对非职务发明专利的激励机制的完善。

(4) 与高校和科研院所的高价值专利授权量类似,产学研合作与非产学研合作的高价专利授权量的比重也呈现“U”型演化趋势,并在“十五”期间达到低点。我国高校和科研院所尤其是产学研合作是推动高价值专利发展的重要渠道,且近年来这一重要性日益明显;在产学研合作授权发明专利中,高价值与非高价值专利授权量的比例却呈现“倒U”型演化趋势,并在“十一五”期间达到高点。这表明,我国近年来产学研合作在推动高价值专利发展方面的作用没有得到充分发挥。

(5) 从高价值专利授权量看,境内申请人的授权量快速攀升,境外申请人的授权量则在“十二五”及之后几乎停滞,并被境内申请人迅速超越。可见,我国实施的创新驱动发展战略有效地推动了内循环中的创新发展,但并未有效提升外循环中的创新发展;从高价值专利授权量占发明授权专利总量比重看,境外申请人的这一比重更高,则其申请的专利相对更有价值,但“十二五”之后,这一比重下降,期间的创新繁荣存在一定程度的“泡沫”。

二 对策建议

本文通过对我国高价值专利的特征、结构、创新主体等各方面的实证研究,针对研究中发现的具体问题,提出今后高价值专利发展五个方面的对策建议。

(1) 进一步缩小并明确高价值专利的统计范围。目前,我国从产业特征来划分是否为高价值专利有一定的局限性,因为有许多战略性新兴产业专利并不能带来多大的价值;而应从专利本身的特征(如专利被引、权利要求数、技术生命周期、科学关联度等)出发,进一步筛选高价值专利,为推动专利从数量扩张向质量提升转型、抢占世界技术制高点、突破“卡脖子”技术提供切实的指导。

(2) 完善以企业为主体、市场为导向的高价值专利创造机制。我国应倡导,引导创新型行业领军企业发挥主力军作用,深入推进中小企业知识产权战略实施,推动专利的高质量创造;引导大型企业向中小企业的技术转让和许可,尤其是完善开放许可制度,深化专利的高质量、宽领域、大范围运用。

(3) 加强产学研深度合作,促进产业知识产权协同运用。我国要加快试点职务科技成果所有权或长期使用权,大力推进高校和科研院所科技成果使用权、处置自主权、知识产权转化收益分配改革,谨防以“国有资产”的方式管理职务科技成果,充分调动科研人员创新积极性,让更多科研成果从“书架”走向“货架”,避免专利与产业两张皮;在发挥国家级科研机构骨干引领作用的同时,调动高水平科研院所和研究型大学的生力军作用;充分发挥企业、高校、科研机构各自的优势,围绕重大、关键、核心技术进行联合攻关,鼓励组建知识产权联盟,引导开展订单式研发和投放式创新。

(4) 加强对非职务专利的创造激励、转化运用和评价保护。我国要建立非职务专利资金保障机制,建立非职务专利导航制度,避免低水平重复创造,非职务专利。建立统一的非职务专利管理机构,为专利交易提供供需平台和高水平服务,建立公开透明的交易价格发布机制,提升专利转换运用效率。与职务发明专利一样,以质量和价值为标准,完善非职务专利考核评价体系;加强对非职务发明的高标准保护,提升侵权成本、降低维权成本,避免“赢了官司、输了财富”的困局。

(5) 在新发展格局下,主动推进专利发展的开放合作。一方面,我国要鼓励境外申请人在我国申请专利或与境内申请人共同申请专利;另一方面,要鼓励境内申请人申请海外同族专利,提升专利和产业发展的国际竞争力与影响力,在更大范围、更宽领域、更深层次推动知识产权的对外开放与国际合作。

总之,我国要以高质量创造和高效率运用为主线,加强知识产权的高标准保护、高水平管理、高层次开放,在双循环背景下,不断推进产、学、研之间的系统协同,大力推动高价值专利发展,为实现知识产权强国目标奠定坚实基础。

-

表 1 1991—2018年不同申请人类型的高价值专利授权量占比

单位:% 专利授权年份 企业 高校 科研院所 个人 其他 “八五”期间(1991—1995) 59.39 12.73 6.60 20.03 1.25 “九五”期间(1996—2000) 68.73 8.41 3.56 18.51 0.78 “十五”期间(2001—2005) 79.45 7.77 1.53 10.77 0.48 “十一五”期间(2006—2010) 77.23 12.03 1.70 8.68 0.37 “十二五”期间(2011—2015) 73.48 17.94 2.29 5.88 0.41 “十三五”期间(2016—2018) 71.41 20.25 2.38 5.52 0.44 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 表 2 1991—2018年产学研合作的专利数与高价值专利数

单位:件 专利授权年份 产学研合作的高价值专利 产学研合作的非高价值专利 非产学研合作的高价值专利 “八五”期间(1991—1995) 120 36 5 817 “九五”期间(1996—2000) 256 60 22 339 “十五”期间(2001—2005) 1 355 314 145 264 “十一五”期间(2006—2010) 5 186 836 392 312 “十二五”期间(2011—2015) 13 059 9 227 692 504 “十三五”期间(2016—2018) 12 710 9 879 662 837 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 表 3 1991—2018年境内外申请人的高价值专利授权量及占专利总量比重

专利授权年份 高价值专利授权量/件 高价值专利占总专利授权量比重/% 境内申请人 境外申请人 境内申请人 境外申请人 “八五”期间(1991—1995) 2 938 2 999 68.76 88.05 “九五”期间(1996—2000) 7 854 14 741 67.08 88.53 “十五”期间(2001—2005) 36 820 109 799 68.10 91.43 “十一五”期间(2006—2010) 162 622 234 876 75.43 91.42 “十二五”期间(2011—2015) 421 717 283 846 54.37 73.18 “十三五”期间(2016—2018) 496 878 178 669 51.78 57.42 注:作者根据全样本微观专利数据库计算。 -

[1] 胡鞍钢, 刘生龙, 任皓. 中国如何成为世界科技创新强国(2015—2050)[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(5): 474-482. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KYYX201705007.htm [2] 胡鞍钢. 中国科技实力跨越式发展与展望(2000—2035年)[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2022, 22(4): 1-15. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BGYS202204001.htm [3] 郭颖, 李创兰. 基于专利维持年限视角的中国高价值专利布局情况研究[J]. 中国发明与专利, 2021, 18(11): 44-48. doi: 10.3969/j.issn.1672-6081.2021.11.006 [4] CHENG W, MENG B, GAO Y. China's innovation boom: miracle or mirage[R]. IDE Discussion Paper No. 777, 2020.

[5] 刘勤, 杨玉明, 刘友华. 高价值专利评估建模与实证[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(2): 122-127. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QBLL202102018.htm [6] 刘洋. 高价值专利指标探讨——基于中国金奖专利的实证分析[J]. 中国高校科技, 2021(8): 80-84. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGKC202108017.htm [7] 郭烨, 曹国忠, 王圣坤. 基于功能分析的高价值专利判断方法研究[J]. 科技管理研究, 2020, 40(23): 187-196. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KJGL202023025.htm [8] 张古鹏, 陈向东. 基于专利存续的企业和研究机构专利价值比较研究[J]. 经济学, 2012, 11(4): 1403-1426. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJXU201204013.htm [9] ZEEBROECK N V. The puzzle of patent value indicators[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2011, 20(1): 33-62. doi: 10.1080/10438590903038256

[10] 程文银. 国家技术开发区与技术创新: 基于自主性引进的视角[D]. 北京: 清华大学公共管理学院博士学位论文, 2020. [11] HE Z, Tony T W, Zhang Y, et al. A database linking Chinese patents to China's census firms[J]. Nature Scientific Data, 2018(5): 1-16.

[12] CAI J, CHEN Y, WANG X. The impact of corporate taxes on firm innovation: evidence from the corporate tax collection reform in China[R]. NBER Working Paper, No. 25146, 2018.

[13] PAN X, GAO Y, GUO D, et al. Does higher education promote firm innovation in China[J]. Sustainability, 2020, 12(18): 1-15.

[14] PAN X, CHENG W, GAO Y, et al. Is environmental regulation effective in promoting the quantity and quality of green innovation[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28: 6232-6241. doi: 10.1007/s11356-020-10984-w

[15] TRAJTENBERG M. A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations [J]. The Rand Journal of Economics, 1990, 21(1): 172-187. doi: 10.2307/2555502

[16] LANJOUW J O, SCHANKERMAN M. Patent quality and research productivity: measuring innovation with multiple indicators [J]. The Economic Journal, 2004, 114(495), 441-465.

[17] AGHION P, AKCIGIT U, BERGEAUD A, et al. Innovation and top income inequality. Review of Economic Studies, 2019, 86(1): 1-45. doi: 10.1093/restud/rdy027

[18] GILBERT R, SHAPIRO C. Optimal patent length and breadth [J]. The Rand Journal of Economics, 1990, 21(1): 106-112.

[19] LANJOUW J O, PAKES A, PUTNAM J. How to count patents and value intellectual property: the uses of patent renewal and application data [J]. Journal of Industrial Economics, 1998, 46(4), 405-432.

[20] BESSEN J. The value of US patents by owner and patent characteristics [J]. Research Policy, 2008, 37(5): 932-945.

[21] TRAJTENBERG M, HENDERSON R, JAFFE A B. University versus corporate patents: a window on the basicness of invention [J]. Economics of Innovation and New Technology, 1997, 5(1): 19-50.

[22] 全国人大财政经济委员会, 国家发展和改革委员会. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》释义[M]. 北京: 中国计划出版社, 2021: 223. -

期刊类型引用(27)

1. 张玉蓉,祝靖雨. 基于中国专利金奖的高价值专利影响因素研究——模糊集定性比较分析. 科学学与科学技术管理. 2025(02): 109-119 .  百度学术

百度学术

2. 吴雷,柳淇,高娈,林超然. 中国城市高价值专利时空演变规律及影响因素. 科技进步与对策. 2025(06): 46-56 .  百度学术

百度学术

3. 窦路遥,周志刚,申婧,冯宇,苗均重. 基于高质量语义和双向注意力机制的潜在高价值专利识别研究. 数据分析与知识发现. 2025(03): 56-68 .  百度学术

百度学术

4. 陈琼娣,黄志勇,陈子杨. 企业专利开放许可制度实施意愿的影响因素——来自广东省的实证. 科技管理研究. 2025(04): 166-175 .  百度学术

百度学术

5. 李国泰,赵杨,唐晓东,左辛,李旭. 黑龙江省农业科学院发明专利转化现状、影响因素与建议. 智慧农业导刊. 2024(03): 41-44 .  百度学术

百度学术

6. 邵颖红,周恺伦,程与豪. 政府补助在激励企业“卡脖子”技术创新中能否提供助力——以企业参与内循环程度为调节变量. 科技进步与对策. 2024(03): 84-92 .  百度学术

百度学术

7. 裴中阳,胡安霞,杨婕,闫娟娟. 基于专利信息的山西中药产业链发展研究. 中医药管理杂志. 2024(05): 1-5 .  百度学术

百度学术

8. 王文明. 基于大数据专利分析内生菌在病虫害防治的发展趋势研究. 安徽农业科学. 2024(07): 235-240 .  百度学术

百度学术

9. 霍尚,王敏,卢勇涛,营雨琨,王吉亮,薛理,何玉泽,秦朝民. 残膜机械化回收技术专利信息分析. 农业工程. 2024(02): 5-13 .  百度学术

百度学术

10. 程文银,李兆辰,陈劲,杨波,刘阳. 中国专利政策的发展逻辑:目标定位、实践效果与发展方向. 发展研究. 2024(05): 38-44 .  百度学术

百度学术

11. 李林亮,徐仕颖,卢德昌,胡曦玮. 基于incoPat的东南大学专利信息分析——近20年相关专利状况梳理的建议. 中国高校科技. 2024(07): 91-96 .  百度学术

百度学术

12. 吴洁,高腾愉,盛永祥,于娱. 高校高价值专利识别与研发策略研究. 中国高校科技. 2024(08): 74-80 .  百度学术

百度学术

13. 樊博,张卓玲. 提升甘肃省高价值专利的路径研究. 甘肃科技纵横. 2024(08): 65-71 .  百度学术

百度学术

14. 白莹,冯丽. 纺织领域中国专利奖获奖专利概况与展望. 高科技纤维与应用. 2024(04): 64-73 .  百度学术

百度学术

15. 程文银,潘霞,陈劲,高宇宁. 国有企业改制如何助力企业原始创新?——兼议制度与政策的作用. 科学学与科学技术管理. 2024(09): 71-90 .  百度学术

百度学术

16. 戴鹭,廖辉,罗守贵,孙雅慧. 加强企业主导的产学研深度融合——高管学术经历视角. 科学学研究. 2024(11): 2342-2354 .  百度学术

百度学术

17. 雷国雄,杨黎. 主导合作、创新质量与企业全要素生产率. 宏观质量研究. 2024(05): 72-86 .  百度学术

百度学术

18. 周志刚,窦路遥,李毅,白增亮. 基于双边语义和文本序列特征的潜在高价值专利识别研究. 数据分析与知识发现. 2024(12): 52-61 .  百度学术

百度学术

19. 刘鸿国. 沿海典型发电公司专利质量对标分析. 能源科技. 2023(02): 12-16 .  百度学术

百度学术

20. 段昌兵,姜震,申刚,万斌. 中小企业高价值专利培育实践研究. 江苏科技信息. 2023(17): 27-31 .  百度学术

百度学术

21. 任海英,孙闯闯. 融合知识网络嵌入特征的高价值专利预测. 北京工业大学学报(社会科学版). 2023(05): 138-152 .  百度学术

百度学术

22. 程文银,潘霞,胡鞍钢. 知识产权强市:从“潜能”到“显能”. 城市观察. 2023(05): 33-41+159 .  百度学术

百度学术

23. 方曦,田梦婷,刘云. 基于熵权-突变级数法与专利组合策略的高价值专利培育研究. 中国科技论坛. 2023(11): 108-119 .  百度学术

百度学术

24. 金朝. 建筑央企高价值专利培育及策略研究. 铁道建筑技术. 2023(11): 210-214 .  百度学术

百度学术

25. 程旖婕,韩世锋,郭榕榕,朱琳萍. 沿海工贸型城市商业方法专利布局与质量评价研究——以福建省为例. 情报探索. 2023(12): 51-61 .  百度学术

百度学术

26. 李雨珂,邱梓泓,都平平,郭琪,段超红,王向荣. 高校高价值专利运营及品牌化建设研究. 中国市场. 2022(28): 144-146 .  百度学术

百度学术

27. 章磊,徐玉琴. 高价值专利培育引领知识产权强省建设——基于各地知识产权“十四五”规划的比较分析. 河南科技. 2022(22): 143-146 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(10)

下载:

下载: