Construction and Fine Governance of Industrial Community under the Background of China′s New Urbanization

-

摘要:

回顾产业空间基层单元治理理念的转型,梳理中国各地区产业社区的建设模式,基于对成都市2个产业社区营造过程和治理经验的案例分析,进一步讨论产业社区营造的主要维度和动力机制,以及精细化治理的影响因素。研究发现:(1)产业社区作为一种基于产业空间的基层治理单元,其建设在实践中呈现多样化模式;(2)产业社区的总体营造涉及组织创新、空间环境建设、服务供给和主体性成长等维度;(3)产业社区营造是在党建引领、政府配合、企业支持、居民参与下,多方共同协作的结果;(4)各产业社区的产业类型、人口特质、环境基础和自治基础等因素,决定了其营造的重点内容和精细化治理模式。

Abstract:Through reviewing the transformation of the concept of grass-roots unit governance of industrial community and combing the construction mode of industrial communities in China, this paper discusses the main dimensions and dynamic mechanism of industrial community construction and the influencing factors of fine governance experience of two industrial communities in Chengdu. The study has found that: (1) as a grass-roots governance unit based on industrial space, the industrial community construction presents a diversified model in practice; (2) the overall building of industrial community involves organizational innovation, space environment construction, service supply and subjective growth; (3) the industrial community construction is a multi-result, guided by Party building, supported by the government and enterprises, and the participation of residents; (4) the industrial type, population characteristics, spatial environment and autonomy foundation of each industrial community determine the key content of community building and the fine governance strategies.

-

一. 问题的提出

2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》①,这标志着中国特色新型城镇化道路的提出,相比于过去围绕工业发展和土地经营来扩张城市的思路,未来的城镇化发展更加关注人的生产方式和生活方式的转变,要实现城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展。在产城融合发展的理念下,我国土地城镇化阶段大量兴建的各种开发区和产业园区也面临转型升级,产业社区作为体现未来产城布局的创新空间模式而备受关注,全国各地也开展了多样化的产业社区营造。例如,存量土地有限、空间发展受限的上海漕河泾将建设产业社区作为城市更新的工具,探索存量用地的盘活和优化[1];空间布局混乱、公共服务缺位的南昌经开区将产业社区作为推动产业结构转型、改善城市环境的新战略[2]。2019年10月,成都市城乡社区发展治理工作领导小组办公室发布《成都市城乡社区发展治理总体规划(2018—2035年)》(简称《规划》),这更是首次在政策文本中将产业社区界定为与城镇社区和乡村社区并列的三大社区形态之一[3]。

① http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm。

与实践层面的丰富操作相比,我国学界对于产业社区的定位并不明确,概括起来主要有以下两种视角:一是作为一种新型产业形态,产业社区就是将现代社区管理服务理念和促进产业升级发展相结合,做强配套服务,利用优势资源,培育创新产业平台,从而将原有的工业园区转型升级成为高端园区[4-5];二是作为一种社会经济形态或城市化形态,产业社区以企业的聚集为基础,以产业员工为主要服务对象,兼具产业聚集与社区服务的特点,使都市化的生活方式与现代产业发展相融合,从而实现宜商与宜居环境共生的和谐形态[6]。第一种视角主要是将产业社区作为产业发展的载体,关注新的空间组织成长能够促进产业的升级;第二种视角则将产业社区放到整体的城市化背景下,考察经济生产和社会生活如何更好融合,显然更加贴近新型城镇化中产城融合的理念。但总的来说,两种视角都是从宏观规划的角度去设想产业社区的功能,而忽略了其作为“社区”的属性。

产业社区作为城市基本生活单元和基层治理单元,除了要配合产业发展、实现生产性功能外,也需要组织辖区内的居民自治,整合社区资源、动员社会组织、商讨公益事务、提供公共服务,实现高品质的生活和高效能的治理。本文将通过回顾产业空间基层单元治理理念的转型,进而梳理我国各地区产业社区的建设模式,基于对成都市2个产业社区营造过程和治理经验的案例分析,进一步讨论产业社区营造的主要维度和动力机制,以及精细化治理的影响因素。

二. 我国产业社区的治理理念和建设模式

一 产业空间基层单元治理的发展演变

产业社区虽然是一种新兴的发展模式,但如果从兼具生产与生活功能的城市空间的角度来说,我国产业空间基层单元的建设和治理实际上可以追溯到计划经济时期的“单位大院”和改革开放以来大规模兴建的产业园区。

新中国成立初期,国家由于物资匮乏,在百业待兴而投资有限的情况下,要最大限度地组织安排生产和生活,就需要一种能把居民的家庭和社会生活以及政治管理统合在一起的空间组织形式[7],也由于受到当时苏联在城市规划方面“社会浓缩器”(social condenser)概念和中国传统院落的影响[8],因此,形成了单位大院为职工提供工作场所的生产功能和基本服务设施的生活功能“职住混合”的空间利用范式。在这种范式下,我国计划经济时期的城市内部形成了三个层次构成的生活空间结构:一是具备较为完整的工业类、文教卫生类、行政类和基础设施类的单位空间;二是以同质单位为主、相互利用商业和服务中心形成的单位群构成的低级生活圈;三是由若干个低级生活圈构成的设施和服务更加完备的以区为基础的高级生活圈[7]。作为生产空间和生活空间相结合、具有“中心-边缘”结构的单位大院是一个封闭性的院落空间[9],其封闭性同时体现在物理空间和社会空间两个方面。单位代表国家对职工进行全方位的管理和服务,单位所在的行业和级别决定了其掌握的资源,以及能给职工提供的服务和福利的程度。单位大院的围墙和大门是划分单位资产责任和权力的边界,不仅使单位大院在资源和功能上成为封闭的空间,也塑造了隶属关系明确的“单位人”。在基层治理上,形成了以单位为基础的身份制度,不同单位和城乡居民的自由流动受到限制,而在单位内部,职工之间相互熟悉和信任,成为类似乡村的熟人社会,在高度组织管控下,基层秩序得以实现。

1979年初,随着深圳蛇口工业区的建立,我国的生产型园区陆续在广东、福建乃至全国兴办起来。生产型园区的功能是通过统一规划、配套服务,使某一产业能够相对集中起来,节约管理成本,产生规模效益,通常具有劳动密集型、土地依赖性和资源消耗型等特征[10]。随着“单位制”向“社区制”的转型,生产和生活空间相分离,社区变为一个纯粹的生活空间。在工业城镇化和土地城镇化时期,大量工业园区和产业园区的兴建,更进一步强化了生产空间与生活空间的分离,职住分离的现象日益明显。围绕招商引资和工业生产建立起来的工业园区和产业园区以生产为核心,空间功能相对单一。在产业园区范围内,一般不建立街道和居委会等城市政府的基层派出机构,而是建立专门的园区管理委员会,按照园区的性质采取省、市、区直接管理的模式,围绕生产需求进行基础设施和配套服务供给,并通过专门的政策和组织架构来协调人、财、物,培育市场、引入企业,侧重为产业发展进行服务,而城市基层治理的行政化任务较少。在职住分离的空间格局下,大规模的企业工人也仅是在工作时间短期聚集在园区中,生活的交往和劳动力的再生产完全与之分离,是具有高度流动性的陌生人。因此,在传统的工业园区,作为城市单元的针对居民的基层治理和服务基本不存在,主要是以企业为对象进行管理和服务。

而按照我国新型城镇化的构想,作为产城深度融合的基层单元,产业社区应当实现空间规划布局更加优化、功能服务更加丰富、治理主体更加多元。一方面,产业社区不同于普通城市社区,产业功能是其社区生活的主导内容,因此,会更加注重空间上的产业汇聚和产业生态打造;另一方面,产业社区也是产业和城市深度融合的空间,需要加强生活性设施的建设和社区基层治理体系的完善。当空间的功能变得更具复合性,人们的丰富社会关系也会得以生长,产业社区的治理才会从过去工业园区以企业为对象转向以人为本,有效的基层治理就能够动员多元主体的参与和多样化的社区资源。因此,从性质上来说,产业社区是具备生产、生活、生态复合功能的,以及以产业功能为主导的城市基层单元,其总体营造包括空间规划、基础设施和配套服务等硬件环境的建设,也包括基层治理架构的创新、居民主体性的培养和多方参与共建等软件环境的完善。表 1归纳了从单位大院到工业园区再到产业社区,我国不同类别的产业空间基层单元的特点。

表 1 我国不同类别产业空间基层单元的特点类别 空间布局 管理组织 国家治理单元 居民生活空间 管理 服务 自治 协同 单位大院 职住混合,重生产、轻生活 单位 完全依赖性结构;单位代表国家全面管控 由单位行业和级别决定的服务与福利 — 亲密、熟悉的单位人 工业园区 产城分离,重生产、无生活 园区管理委员会 以招商引资为核心;以企业为对象 围绕生产需求配给服务设施 — 流动的陌生人 产业社区 产城融合,生产、生活、生态复合功能 街道-社区 党建引领、政府负责、社会协同、公众参与 侧重产业兼顾生活 居委会、业委会、居民议事会 多主体参与共建 资料来源:作者整理。 二 产业社区模式多样化的建设实践

自2010年以来,产业社区就开始在全国各地区以不同的形式推进,但其建设模式实际上有着不同基础和路径,大致可以分为三种:一是以佛山南海都市型产业社区为代表的专业镇街转型模式;二是以上海为代表的工业园区升级模式;三是以成都产业功能区为代表的集群新建模式。

1 专业镇街转型模式

由专业镇街转型为产业社区的情况,主要集中在我国珠三角地区的传统制造业基地,以南海都市型产业社区为代表,基本方式是从传统专业镇向产业社区过渡,实现产业与生活的相互融合。在经历了“户户点火、村村冒烟”的乡村工业经济自由发展时期,以及工业产业园区建设阶段之后,珠三角地区形成了多个产业集群的专业镇,如纺织镇、陶瓷镇等。但是,随着世界经济和产业结构新一轮调整,粗放发展的专业镇也面临着规划建设混乱、功能结构分割、产业升级瓶颈和缺乏区域协调机制等发展困境[11]。2010年5月,佛山市南海区桂城街道启动“广东金谷·光电产业社区”建设,首次在政府层面提出建设都市型产业社区。当时的主要建设思路是:由传统的硬件打造更新为软环境创设和营造,实施对企业和企业人的关爱,先后开发了金谷·光电产业社区、瀚天科技城产业社区、平洲玉器街产业社区和天安南海数码新城为代表的一批都市型产业社区[4]。

以专业镇为基础营造产业社区,主要是依托和服务专业镇街的特定产业集群,将促进产业升级发展的需求和现代社区管理服务的理念相融合,一方面,重点培育中小型科技企业、服务外包业、文化创意类产业和专业服务业等新型产业,实现产业结构的升级;另一方面,以企业员工为服务主体,对产业社区空间进行立体式开发,加强生活服务配套,实现城市化转型,达到以城市化的社区培育产业,以产业推动城市发展的双重目标。

目前,都市型产业社区形成了两种运营模式:“政府注资控股-租赁经营”和“企业投资兴建-产业转让”,前者是政府或村集体注资控股成立企业建设平台,按公司法人市场化运作,村民按土地入股比例分享租金;后者是企业投资兴建园区,通过售卖楼层吸引企业入驻,整合政府和市场力量,政府将行政服务延伸至社区提供学校、医院、商店等社区配套服务,而企业是产业升级的主体实施者。从建设模式来看,以专业镇街为基础的产业社区还是侧重于将其作为一种新型产业形态,优先进行平台建设,实现产业发展和城市功能的融合,但尚未达到产业化和城市化相结合的阶段①[12]。

① 按照谷人旭(2013)的观点,产城融合要实现四个方面的融合:居住与就业、产业与城市功能、产业化与城市化、人与自然。

2 工业园区升级模式

以工业园区升级为基础构建产业社区转型主要分布在工业产业向园区化集中程度较高的大城市,以上海工业园区的产业社区建设为代表,基本方式是在城市用地上由增量开发转向存量规划,依托于工业园区原有大型国有企业资源,加强整体规划,提升功能的复合性、产业链的延伸和环境的友好。

上海市有着良好的产业发展基础,从中心城区到郊区建立了一系列的国家级经济技术开发区,以及市级、区县和乡镇级工业区。2000年以后,在“人口向城镇集中、产业向园区集中、土地向规模经营集中”的政策下,上海的工业也逐步从零散分布转向集中优化,直至2010年,确定104个产业区块[13]。但是,传统工业园区的能源消费过高、环境污染严重、土地资源占比过大、产出效率较低、城市管理滞后等方面的问题也日益凸显。针对中环以内分布的大量存量工业园区、以国企为主导的工业园区大业主,上海工业园区的转型方式是将土地开发由增量规划转向存量规划,盘活城市工业用地,将工业用地转型再开发,以工业园区为基础营造产业社区,并依托产业优势打造智慧社区。

例如,上海市漕河泾开发区内,依托国有企业上海仪电控股(集团)公司建有漕河泾仪电电子工业区。在转型改造的过程中,由上海仪电旗下的华鑫置业(集团)主导,打造为智慧产业社区。一方面,将工业用地转型为科研用地,50%土地用于销售,50%土地用于企业入驻,引入谷歌加速器与微软孵化器,形成以科技型企业为核心的产业链;另一方面,针对物业管理提供智慧管理,针对园区客户和员工提供智慧服务,针对社区基础设施更新提供智慧产品,针对园区企业提供智慧产业平台,从而打造全方位的智慧产业社区[14]。

基于工业产业园区向产业社区的升级,不仅可以促进地方产业升级、解决工业园区的固有顽疾,还可以盘活存量资产、完善城市综合性功能,因此,被作为许多传统工业园区的升级之路。而要实现这种顺利升级,重点包括科学规划产业定位、合理规划园区功能组团、盘活土地资源、完善园区的服务体系。

3 集群新建模式

通过集群发展的模式新建产业社区主要出现在有一定产业基础,但按照产业功能区布局全面调整或重新规划原有空间布局的城市。例如,成都的产业功能区,从营造城市的角度布局产业,打造产业大生态圈。

成都市自“三线建设”以来,一直有较好的电子工业基础,2000年以后,更是形成了21个工业集中发展区和9个工业点。2017年,成都市在产业兴城的战略下,提出了在全市统筹布局5个产业体系、14个产业生态圈、66个产业功能区的三级协同支撑发展战略。除此之外,在其《规划》中,将产业社区作为与城市社区、农业社区并列的第三类社区单独列出,并制订了专门的社会发展规划。如果说专业镇转型和工业园区升级而形成的产业社区都是以产业发展为出发点、依托于原有的产业基础的话,那么产业功能区则是以城市发展为出点,通过建设产业推动城市的经济增长和功能完善。因此,在规划上,单个的产业功能区就是可以作为功能完备的城市基本单元循环自生,相互联结起来的产业功能区又可以构成协同互补的产业生态圈。通过66个产业功能区将整个成都市囊括在内,实际上真正建构了产业与城市交织共生的产城融合系统[15]。

但是,这个构想要如何在产业功能区的营造过程中实现,还有待进一步探索具体路径。在一些实践中,对产业功能区这一概念的操作还是存在流于形式的问题,要么将其作为一种升级的工业园区模式,甚至在服务配给上还是围绕产业优先布局各种生产服务设施,完全不提及生活服务[16],要么就只是挂上产业社区的名,探讨物业管理、社区党建等城市社区的普遍性问题[17-18]。

从上述三种产业社区的建设模式中可以看出,当前,在产业社区营造中,专业镇转型和工业园区升级的思路虽然强调了产城融合的理念,实际上还是更多地侧重于原有的产业园区在发展过程中面临的产业结构调整和城市空间优化双重压力下的产业发展转型问题,在治理的本质上还是没有脱离工业园区的特点。而关于成都产业社区的现有研究,主要是集中于讨论产业园区如何更好地与城市区域性规划相结合、获取充分的配套服务,如何为城市化的扩张提供多元化的产业支撑,但是却较少论及产业社区作为兼具生产性、生活性和生态性的基层治理单元,基层政府对其的管理与服务,以及作为居民生活空间的基层自治与共同体认同。

三. 我国产业社区营造与治理的案例分析

一 研究方法

本文采取比较案例分析的方法来呈现产业社区的治理特点。一方面,社区治理涉及多类行动主体,是一个长时间的过程,采用案例研究的方式能够更好地呈现事件的逻辑脉络;另一方面,产业社区的治理深受产业类型的影响,因此,选取不同产业类型的社区进行比较,能够更好地发现社区治理中的共性问题,以及产业类型这一变量对于产业社区治理策略的影响。

在上述三种模式中可以发现,只有成都市在统筹布局建设66个产业功能区,以及城乡社区规划发展中,对产业社区的人口规模、空间规模和治理场景提出了比较具体的构想。根据其《规划》对产业社区的发展规划,这类社区要在服务场景、文化场景、生态环境等7个治理场景中实现23个治理目标(详见表 2)。

表 2 成都市关于产业社区治理场景和治理目标的规划治理场景 治理目标 治理场景 治理目标 服务场景 安居安心居住空间 空间场景 促进交往的公共空间 全时贴心多元消费 通勤顺畅的出行空间 品质教育在身边 集约有度的建筑形态 看病无忧有保障 创业创新 活力互联的双创空间 迅速反应护平安 资源集成的营商环境 文化场景 多元融合的文化活力 高效优质的人才服务 产业特色的文化符号 融合治理 统筹多方的党建引领 活化利用的文化资源 双向互动的合作机制 精彩纷呈的文化活动 德法兼施的治理方式 生态环境 低碳环保的生产方式 智慧社区 高效专业的服务平台

智慧社交的虚拟家园绿意盎然的生态环境 多方参与的监督共建机制 因此,本文在成都市选取了2个不同产业类型且治理较为成功的产业社区作为案例,2020年10月—2021年4月,分三次对其进行了为期三周的调研。期间,访谈了包括成都市民政局相关工作负责人、案例所在区和街道的民政部门工作人员、产业社区干部等对象。同时,也收集了成都市与产业社区相关的政策文件和新闻报道。

二 案例说明与分析

1 现代种业园区产业社区:A社区

A社区位于成都市邛崃市天府现代种业园产业功能区的核心区,土地面积2.85平方公里,2020年6月成立,下辖17个居民小组,常住人口6 338人,实际管理人口1万余人。天府现代种业园是2019年全国首批5个国家现代农业产业园之一,园区规划面积约100平方公里,规划建设的设施和项目包括国家品种测试西南分中心(西南地区农作物新品种审定)、四川种子质量检测中心、四川种质资源中心库、作物育种基地、种子交易集散中心等。该产业功能区主要覆盖邛崃市的临邛街道、文君街道、前进镇、固驿镇、冉义镇、高埂镇6个镇乡(街道),32个村(社区),其中,总部区面积约2.1平方公里①。A社区作为其核心区,是最早开始建设的地区,也是众多重点项目落地的社区。

① https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637231564846426926&wfr=spider&for=pc。

在社区营造方式上,A社区主要是根据天府现代种业园区产业功能区的发展规划调整基层行政区划、储备空间资源,进而在党建引领下创新基层治理架构,围绕园区生产生活提供针对性服务,并且动员居民助力产业园区发展、开发活化本地既有资源,实现社区与产业园区空间上的有机布局和功能上的产城一体,具体工作主要包括四个方面。

(1) 调整行政区划,扩大发展空间。原A社区是2005年由Q镇Q村与D社区(农村集中居住社区②)合并而成,2020年1月,在成都市行政区划改革调整的过程中,又随着原Q镇并入L街道,A社区也划归为L街道管理。考虑到作为种业园区的产业社区,需要空间进行基础设施建设和农业实验用地,2020年6月,L街道J社区的部分区域与A社区合并,成为新A社区,进一步扩大了社区的空间资源储备。以“一库一院五中心”为代表的种业科创空间已经陆续建成运营或开工,2 000余公顷的科研基地和2 300多公顷的制种基地也已建成。在我国当前城市规划的框架下,产业园区的规划涉及产业规划、园区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划四个层次[19],A社区营造过程中的行政区划调整能够根据现代种业园区的特点,灵活调整规划,有助于后续产业、居住、交通、休闲等不同功能空间的协调建设。

② 此类社区是把2个或2个以上的自然村或行政村合并,经过统一规划、统一建设所形成的新的农民生产生活社区。在此类社区中,农民只是完成了居住的集中化,户籍身份和承包的土地均保持原态。

(2) 发挥党建引领,创新治理架构。在我国当前共建共治共享的社会治理架构下,党建引领在跨组织协调、为流动社会搭建治理网络、推动治理共同体成长方面发挥着积极作用,是推动多方主体协同共治和提升基层治理体系整体治理能力的重要制度安排[20]。成都市的产业社区治理中也积极运用此种制度安排:一是在产业园区层面,成立产业功能区综合党委,搭建以“产业社区+管委会+属地街道+平台公司+有关部门+行业组织+园区企业”为主体的基层党建联盟,每个季度至少召开一次党建联席会议,实现相关事项的沟通和落实;二是在街道层面,成立片区综合党委,由L街道党工委班子成员任党委书记,重点驻区单位和A社区、F社区、H村和M村等周边村(社区)党组织负责人任委员,统筹协调推进产业功能区建设和二级场镇治理事宜;三是在社区层面,设立产业社区综合党委,选拔致富能手、发展能人进入班子,选优培强产业社区党组织队伍,扩大党建向入驻企业和有关组织部门的覆盖,发挥党统筹多方的引领作用,构建区域统筹、条块结合、上下联动、共建共享的基层党建工作新格局,团结凝聚多元主体参与产业社区发展治理。

(3) 围绕产业园区生产生活需求,提供针对性服务。产业社区对于公共服务的需求,除了餐饮住宿、休闲购物、文化娱乐等生活性服务外,还对产业政策、商贸金融、通信物流、教育培训等生产性服务存在特定需求[19]。为了精准匹配需求,A社区有针对性地提供三项特色服务:一是行政服务,促成邛崃市天府现代种业园管理委员会落地A社区,该管委会作为政府派出机构代行功能区范围内的土地开发、项目审批、编制规划等诸多职能,为区域内的企业发展创造便捷的行政服务环境,零距离服务园区发展;二是金融服务,A社区与产业园区所属的临近3个村(社区)——F社区、H村和M村组成片区综合党委,下设资产资源管理合作社,统一调配各个村(社区)的资金和资源,将原有集体土地统一流转给园区开发公司,获取的租金与分红算作集体收益,用于投资种业园区的项目建设;三是生活服务,通过壮大集体经济反哺公共服务,资产资源管理合作社从集体收益中列支160万元,在A社区新建农贸市场、健身广场和人才住房等基础设施建设,满足当地居民的商贸、休闲、娱乐等生活需求。

(4) 开发活化本地资源,参与产业发展。在产业园区、田园景区、新型社区“三区共建”的导向下[21],天府现代种业园区也在产业功能区中积极植入特色小镇、研学基地、康养旅游等项目,为当地居民参与社区建设提供多元渠道。A社区的村集体和居民在天府现代种业园的建设过程中,通过联农带农的“3T”模式①积极参与园区建设,既为产业发展提供了土地、劳动力、公共服务等资源,又分享了产业发展的红利。针对农地,采用ROT方式,由集体合作社将土地集中流转给天府现代种业园综合运营商经营,农户获得土地流转金、产业增值分红和薪金,种业园区获得项目建设用地,目前已完成征地、租地约150公顷;针对农房,采用BOT方式,培育农商文旅体融合业态,做强种业园特色的配套设施和公共服务;针对农户,采用COT方式,整合社区集体经济资本230万入股投资产业功能区的“破土咖啡”项目,农户与集体按比例获得投资固定收益,同时,组建劳务合作社,推动社区500余人实现了就近就业。

① “3T”模式:(1)重整-运营-移交(Reconstruction-Operate-Transfer,简称ROT),是民营机构负责既有设施的运营管理以及扩建、改建项目的资金筹措、建设及其运营管理,期满将全部设施无偿移交给政府部门;(2) 建设-经营-转让(Build-Operate-Transfer,简称BOT),是私营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。政府对这一基础设施有监督权、调控权,期满签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门;(3) 投资-运营-移交(Consult-Operate-Transfer,简称COT),是从策划到运营的一站式托管服务,合作双方约定运营期限,借助专业团队力量进行专业运营,期满后移交。

从上述措施可以看出,基于农业种业园区高土地需求和农商文旅融合发展的产业特征,A社区的精细化治理特色主要体现在:空间资源储备、基层治理架构创新、针对性服务供给和居民资源参与动员。

2 电子信息产业园产业社区:B社区

B社区隶属成都市高新西区西园街道,位于成都电子信息产业功能区。电子信息产业功能区是四川省打造万亿级电子信息产业的重要支撑,居成都66个产业功能区之首,也是成都高新区高质量发展的主支撑。为促进电子信息产业功能区发展,高新区围绕电子信息主导产业,以既有龙头企业或单位为依托,以生态圈建设为牵引,划片规划建设了7大产业社区,B社区就是其中之一。B社区辖区面积6平方公里,拥有2个综合保税区、京东方(BOE)全世界两条柔性屏生产线之一、华为5G技术研究所和人工智能大数据中心等。社区内无户籍人口和常住人口,7万多名流动人口集中居住在3个企业员工公寓院落内,采取社区工作站的方式进行管理。

在社区营造方式上,B社区采取从提供软件服务,到改善硬件配套,再到培育自治能力的方式,循序渐进、层层推进,通过凝聚人心和优化环境,进而建立社区关系网络,实现有效的企业动员和居民自治,主要分为三个步骤。

(1) 提供针对性服务,凝聚人心、健全组织。西园街道从创建之初就是一个产业街道,入驻了大量企业而没有常住居民。为了给驻地企业员工提供住宿,从2013年开始,西园街道陆续建设了6个规模和样式不一的院落,其中,最大的5号院有9栋楼,以8人间和6人间为主,最多的时候入住了2万多人。为了解决大量流动人口的管理和服务问题,起初每个院落建立了一个党群服务中心和社区工作站,并配套了健身房、阅读室等活动场所,吸引员工中的党员到院落报到。通过这一方式,汇聚了210多名党员,成立了20多个党支部。社区工作站开展了大量细致的针对性服务,例如,就职于企业流水线的员工常年面临单调枯燥的工作,容易产生抑郁等心理问题,员工公寓里大量年青人的高密度居住也容易产生矛盾纠纷,B社区专门建立心理驿站,为员工提供免费的矛盾调解、心理咨询和法律咨询的服务;一些企业出于税收优惠的考虑招收了残疾人员工,B社区将辖区内300多个肢体残疾和聋哑人都安排在5号院进行特殊服务和照顾,通过阳光计划向街道申请专门资金,为残疾人提供安全巡逻、疾病就医、无障碍出行等服务。由于B社区一直没有常住居民,按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》①的规定无法成立居民委员会,在各个院落社区工作站和党支部提供各类针对性细致服务凝聚人心的基础上,2020年,整合原来1号、5号、6号院相关组织和人员后成立了B社区工作站,该工作站以街道派出机构的方式承担普通城市社区所有相关的管理和服务工作,完成了基层单元治理组织的搭建。

① http://www.gov.cn/xinwe/2018-12/30/content_5353498.htm。

(2) 改善社区生产生活空间,提升硬件软件水平。B社区正式成立之后,除了继续发挥好服务员工的作用,还在两个方面发力:一是推动社区环境的美化和公共服务配套设施的改善。例如,修建清河生态公园、社区休闲步道,营造宜居空间;修建道路天桥、城市轻轨等,提升社区交通设施水平;引入综合型商业场景、改造特色街区,打造综合性商业体,满足居民休闲娱乐需求等;二是加强对企业的服务,提供企业需要的良好营商环境和制度,促进园区产业发展。例如,将党建、工会和就业三站合一,对劳动纠纷、商铺租用纠纷等矛盾进行调解,解决企业用人用地的后顾之忧;建立人才工作站和修建人才公寓助力高端人才的招聘,建立人力资源、金融等交流平台;开展社区综合执法净化社区环境,协调劳动纠纷稳定劳资关系;针对疫情期间中心企业资金短缺的困难,社区联合高新区内的机构搭建了银行和企业金融交流平台,提供贷款支持。通过以上措施,使得整个社区的物理环境和治理效能得到显著提升。

(3) 打造特色院落文化,建立居民自治体系,动员企业融入社区建设。在软硬件环境都有所改善后,B社区将营造工作进一步放在加强社区认同、提升居民自治能力和促进企业融入度上。首先,从居住在各个院落的企业员工中选举楼层长、楼栋长、院落长,建立起居民自治的“三长队伍”,在居民需求的收集、院落设施的改善、居民活动的组织等方面发挥积极作用,动员企业员工对公共事务的参与兴趣,并提供制度化渠道。其次,充分发挥居民力量改善居住环境,按照不同特色打造各个院落的环境和精神气质,形成“一院一品”,加强企业员工的认同感和归属感。例如,将拥有居民吉他乐队的5号院打造为“乐居吾苑”;将有一支志愿者服务队的6号院打造为“爱莲六所”;将主要由企业高管入住的7号院打造为“智慧企居”等。最后,积极动员驻地的150家企业参与社区建设,包括企业老总兼任社区党委委员、企业资源社区共享、企业资助社区志愿活动、企业技术服务社区生活(例如,华为5G信号的免费全覆盖)等。

针对大规模员工和高技术企业聚集的电子信息产业功能区特点,B社区的精细化治理策略可以概括为:聚人、营城和自治。首先,凝聚人心,针对企业员工的特点提供服务,并在此基础上完成基层治理组织的搭建。其次,营造城市,改善社区硬件和软件条件,营造宜产宜居的物理环境和制度环境。最后,培养自治,通过培养居民自治骨干、打造特色院落文化等方式培育社区社会资本,促进居民和驻地企业对社区治理的主动参与。

四. 我国产业社区营造重点与精细化治理的影响因素

一 产业社区营造的主要维度与动力机制

“社区营造”(community building或community development)是联合国自1951年开始在全球范围内推广的地区发展运动,旨通过地方社区自身的力量促进社区的协调整合和有效发展。20世纪六七十年代,经由日本的造町运动,这一概念被宫崎清扩展为“人、文、地、产、景”,强调从人、文化、自然、生产和景观五大类资源着手,提升地区社会的活力和社区自治能力[22]。1994年,中国台湾引入此理念之后,将其进一步发展为“社区总体营造”观点,并围绕文创、赋权和参与三个维度分别关注社区文化建设,社区决策方式和社区主体改造[23]。近年来,这一概念也被越来越多运用于我国学界社区发展的讨论[24-26],其共同关注点在于如何通过社区服务等方式搭建多方关系,促成居民主体性和社区社会性的生成。

从社区营造的维度来说,其核心在于加强基层自我治理、自我解决问题的能力。因此,营造产业社区如果只是优化产业结构、完善产业链、增设基础设施、丰富空间功能,那仅完成了“地、产、景”的建设,不过是升级版的高级园区。更重要的是关注作为城市基本生活单元和基层治理单元的产业社区,在组织、空间、服务和主体性方面的层层推进。

1 搭建灵活的基层治理组织框架

组织的再造在社区营造中具有重要作用,不论是将国家的基层治理体系延伸到社区,还是组织动员居民的协商和自治,都需要首先完成组织框架的搭建。在案例中,我们看到A社区构建了“产业功能区综合党委-街道片区综合党委-产业社区综合党委”三层级跨地区、跨层级的党建引领组织;B社区建立了党群服务中心和社区工作站,目的都是以灵活的新组织形式应对社区发展问题。

2 营造宜产宜居的社区空间,提供针对性服务

产业社区大多伴随着产业园区的建设而生长,其空间规划和服务需求总是与产业类型息息相关。例如,现代种业园区需要大量的土地建设种业实验中心、种质资源库、高标准实验田等产业基础设施,故A社区的营造必须储备充足的空间资源,并解决当地土地流转后的集体经济经营和村民再就业问题。而电子信息产业园区建成了大量电子信息产业的研发中心和工厂之后,面临作为流动人口的大规模工人和专家的服务和管理问题,故B社区的建设就必须打造功能丰富的生活空间、良好的营商环境和制度空间,满足驻地员工和企业的特定需求。

3 培育居民主体性,推动社区可持续发展

社区营造的本质是要培养居民参与公共事务的意愿和能力,使社区最终达到自组织、自治理的可持续发展。因此,产业社区在完成社区环境和生产空间的营造后,必然转向社区认同感和参与意识的培育,不过这在具有不同自治基础的社区可能有不同的表现形式。A社区摸索出了“3T”模式,以实现当地村民对于产业园区建设在人、地、财方面的多维参与,而B社区则通过楼层长、楼栋长、院落长“三长制度”,培养流动人口的社区认同和公共参与,随着音乐社、互助社等多种自组织的建立,社区治理也从社区工作站动员员工参与迈向以员工为主体的主动参与。

从社区营造的动力机制来说,罗家德比较了三种治理模式:一是以个人主义为基础的市场模式,强调交易关系和竞争逻辑;二是以社群主义为基础的自组织模式,强调情感关系和关系逻辑;三是以集体主义为基础的层级模式,强调权力关系和权力逻辑,他认为产业社区的营造需要引入民间自组织,以由下而上的自组织治理配合自上而下的层级制,再与市场经济相互融合,形成三者之间的平衡[27]。

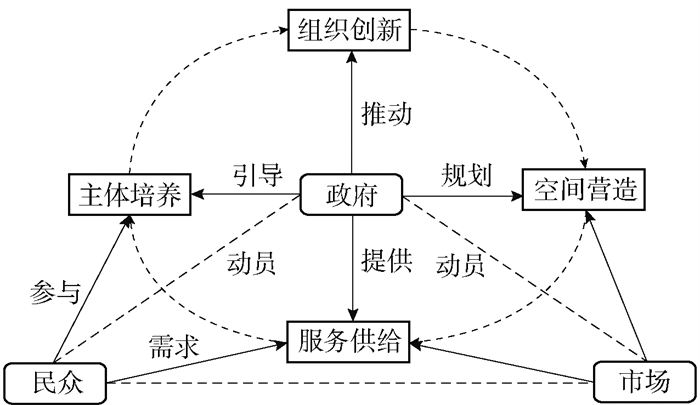

从上述2个案例来看,社区营造都在尽力形成政府、市场、民众三种动力之间的协调。其中,产业社区的营造离不开政府主导作用的发挥。政府在组织创新、空间营造、服务供给和主体培养四个营造维度都发挥着积极的推动、规划、供给和引导作用;市场的作用则主要集中于社区空间环境建设和服务供给的参与;民众作用的发挥主要集中在自我服务和主体性成长的维度。同时,对于民众和市场这两类动力参与产业社区营造,政府还要进行重点不同的动员(详见图 1)。

具体来看,A社区是在原有的村庄和社区基础上合并形成的,社区内部的社会关系网络发展较好,呈现出“局部熟人社会”的特点。社区干部也有部分原村干部,在社区居民中熟悉度和认可度都较高,有较好的工作基础。而作为新建的产业社区,产业基础较弱,园区规划、产业配套设施建设、企业引入等工作都在进行之中。因此,政府的动员对象主要是市场力量,主导作用主要体现在对新的基层治理框架的搭建和社区资源的活化整合,以便为产业园区的建设做好土地、资金和人力的准备。而B社区所在的街道是先有工厂、后建社区,已经有良好的产业基础,特别是京东方、华为等大型企业已经形成针对内部员工的管理和服务,但是作为城市基层单元的基础设施、配套服务、居民自治等还比较欠缺。因此,政府的动员对象主要是居民力量,主导作用主要体现在通过细致而有针对性的服务凝聚人心、形成居民自治组织和自治能力,进而改善社区环境、动员企业融入。在社区营造的实践中,政府帮扶、市场扶助、民间自发三种力量的行动策略和重点可能会千差万别,但要营造出产业兴旺、生活幸福、治理有效的产业社区,都离不开这三种治理逻辑的有机融合。

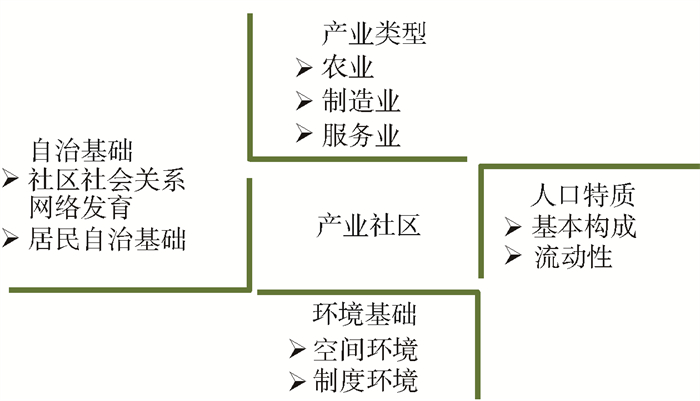

二 产业社区精细化治理的影响因素

在产城深度融合的发展理念下,产业社区的出现不仅是为了提供产业园区所不具备的生活功能、提升其生产能力,而是一种生产和生活空间高度融合、功能混合的产业生态和城市形态。产业社区的营造和治理也不仅仅是单纯迎合产业发展的需求,而是产业类型、人口特质、环境基础和居民自治基础共同作用的结果,从而最终实现社区人际关系的发展和生活福利的提升、社会文化的培育和共同体意识的生成、社区环境的改善和景观的创造,以及社区产业生态的提升和经济的繁荣。因此,产业社区的营造呈现出四个明显的精细化治理特点。

1 不同产业类型园区的构成造就了产业社区的基础

不同产业类型的园区在地理位置、空间规划、资源需求、基础设施、入驻企业和员工构成方面各不相同,因而造就了产业社区营造的不同基础。以农业为主的产业园区,例如,天府种业园区,地处城市远郊区县,对于土地资源有较大需求,入驻的企业包括国家级和省级的种质测试和资源中心、成都市的科技服务集团和科技创新企业孵化器,以及从事餐饮和文创等服务性产业的小企业,其员工既包括从事种质资源研究的专业技术人员,也包括从事育种和种植的职业农民、从事文创和餐饮等第三产业的服务人员。而以制造业为主的产业园区,例如,电子信息产业园区,地处近郊区县,既要求有充足的园区建设空间,又要求发达的交通、物流、互联网等基础设施保障,其员工包括少量的管理层、一部分研发人员以及大量中等文化程度的产业工人。这些不同特征构成了产业社区营造的基础性条件,决定了其社区自我治理的主体类型和联结方式。

2 产业园区的特点决定了产业社区营造的内容

产业园区本身的空间环境(基础设施)和制度环境(营商政策)特点决定了社区营造的主要内容。对于空间环境尚未建设完成、基础设施比较薄弱的产业社区,社区营造首先要完成实质环境的建设,包括社区的产业园区、道路、住宅、医疗和教育等基本公共服务设施、公共空间等的建设。而对于空间硬件环境比较完善的产业社区,还需要进一步关注营商政策等制度环境的建设。一方面,发挥社区优势,联合政府相关职能部门,为社区内企业提供针对性服务,例如,B社区搭建的银行和企业金融交流平台,提供贷款支持;另一方面,以政务服务、专业服务(法律等)、科技服务、金融服务为抓手,建设良好的营商环境,激法市场活力,打造区域的基础竞争力。

3 社区既有的人口特质决定了产业社区治理的重点

社区既有的人口特质带来不同的治理和服务的需求,决定了产业社区治理的重点问题。例如,由大量外来企业技术工人构成的产业社区,一般人口规模大、异质性高、流动性强,具有大都市人际交往的疏离性、冷漠性等典型特征,对社区的认同感和归属感较低。而且企业技术工人往往以中青年为主,背井离乡外出务工,在高强度和单一化的工作环境下,对于压力疏解、婚恋情感、劳资纠纷乃至子女教育等方面的需求较强。而以本地居民为主构成的产业社区,社区内部社会关系网络较为发达,人际交往密切,社区认同感强,能够依赖原村干部和社区干部进行有效的组织和动员。但是,他们可能需要面临新的产业发展政策和社区内的土地、房屋等资源的活化和再开发,在就业转型、土地流转、房屋腾退等方面需要与地方政府和开发主体进行较多的协商沟通。此外,居民的年龄结构、就业结构、消费结构等特征也都构成了产业社区的治理基础。

4 社区原有的自治基础影响了产业社区的治理模式

社区原有的自治基础,包括社区社会关系网络、居民自治组织、居民议事会制度等的发育和完善程度对于产业社区营造的重点和治理模式也有重要影响。传统的产业园区和工业园区相比于一般城市社区的重要区别之一,就是在治理中社区居民的“消失”,地方政府的招商引资和基础服务的对象都是企业。而在社区营造中,居民才是重要的主体,社区居民的参与表现为多种层次:参与社区发展方针的制定、参与社区活动的规划和监督、参与社区营造的说明和讨论,以及参与各种具体的社区活动。而居民能够以何种形式、在什么层次上参与社区营造的各种活动,表达自己的意见和需求,与社区原有的社会关系网络和居民自治组织和制度的健全程度密切相关。

总的来说,产业社区的总体营造是一项系统工程,需要政府部门的密切配合、园区企业组织的积极支持、社区居民的主动参与,多方的共同协作才可能成功。而在这一原则下,不同的产业社区还需要根据各自的产业类型、人口特质、环境基础和自治基础,确定产业营造的重点内容和精细化治理模式(详见图 2)。

五. 结语

实际上,除了成都市将产业社区单独作为与城市社区、农村社区相并列的一种社区类型外,其它大多数城市即使强调产业社区建设,也大多是将其作为有一定产业基础的城市社区来治理。本文认为,可以从两个角度去理解产业社区:一是作为一种独特社区类型。相比于普通城乡社区,产业社区拥有体系化的产业基础、以产业功能为主导,其营造需要考虑为产业发展灵活搭建的基层治理组织架构,为企业和居民提供有针对性的生产生活服务,针对社区的人口特质和自治基础探索培育社区主体性的路径;二是作为一种精细化治理模式。在我国新型城镇化以人为本、人产城融合发展的宏观背景下,健康的城市需要有增长力和推动力的产业支撑,良好的产业区也需要功能复合的城市空间容纳。因此,从广义的角度上说,每个充分实现人、产、城融合发展的社区都可以视为“产业社区”。而产业社区所强调的根据产业类型、人口特质、环境基础和自治基础去确定社区营造内容和治理重点,其实质就是精细化治理,其根本要义是因地制宜、分类施策,这是对于所有社区的有效治理都可行的模式。

-

表 1 我国不同类别产业空间基层单元的特点

类别 空间布局 管理组织 国家治理单元 居民生活空间 管理 服务 自治 协同 单位大院 职住混合,重生产、轻生活 单位 完全依赖性结构;单位代表国家全面管控 由单位行业和级别决定的服务与福利 — 亲密、熟悉的单位人 工业园区 产城分离,重生产、无生活 园区管理委员会 以招商引资为核心;以企业为对象 围绕生产需求配给服务设施 — 流动的陌生人 产业社区 产城融合,生产、生活、生态复合功能 街道-社区 党建引领、政府负责、社会协同、公众参与 侧重产业兼顾生活 居委会、业委会、居民议事会 多主体参与共建 资料来源:作者整理。 表 2 成都市关于产业社区治理场景和治理目标的规划

治理场景 治理目标 治理场景 治理目标 服务场景 安居安心居住空间 空间场景 促进交往的公共空间 全时贴心多元消费 通勤顺畅的出行空间 品质教育在身边 集约有度的建筑形态 看病无忧有保障 创业创新 活力互联的双创空间 迅速反应护平安 资源集成的营商环境 文化场景 多元融合的文化活力 高效优质的人才服务 产业特色的文化符号 融合治理 统筹多方的党建引领 活化利用的文化资源 双向互动的合作机制 精彩纷呈的文化活动 德法兼施的治理方式 生态环境 低碳环保的生产方式 智慧社区 高效专业的服务平台

智慧社交的虚拟家园绿意盎然的生态环境 多方参与的监督共建机制 -

[1] 范润生. 转型发展视角下的产业社区功能和空间研究——以上海漕河泾产业社区为例[J]. 中华建设, 2016(7): 70-71. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJJA201607029.htm [2] 袁奇峰, 易品, 吴婷婷, 等. 从工业园区到产业社区——以南昌经开区白水湖片区城市设计为例[J]. 城乡规划设计, 2019(16): 136-142. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZCS201916028.htm [3] 成都市发布城乡社区发展治理总规[EB/OL]. (2019-10-24)[2021-08-22]. http://m.xinhuanet.com/sc/2019-10/24/c_1125147251.htm. [4] 郭勇. 产业发达地区建设都市型"产业社区"的新探索——以佛山市南海区为例[J]. 中共南宁市委党校学报, 2014(5): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1009-4245.2014.05.007 [5] 刘辰, 魏琰琰. 工业园区转型产业社区的策略研究[J]. 城市建筑, 2021(8): 92-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZCS202108028.htm [6] 陈广汉. 产业升级和发展方式转变的一种模式——基于南海都市型产业社区的研究[J]. 学术研究, 2010(11): 52-56, 2. doi: 10.3969/j.issn.1000-7326.2010.11.008 [7] 柴彦威. 以单位为基础的中国城市内部生活空间结构——兰州市的实证研究[J]. 地理研究, 1996(1): 30-38. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLYJ601.003.htm [8] 柴彦威, 陈零极, 张纯. 单位制度变迁: 透视中国城市转型的重要视角[J]. 世界地理研究, 2007(4): 60-69. doi: 10.3969/j.issn.1004-9479.2007.04.009 [9] 刘天宝, 柴彦威. 中国城市单位大院空间及其社会关系的生产与再生产[J]. 南京社会科学, 2014(7): 48-55. doi: 10.3969/j.issn.1001-8263.2014.07.008 [10] 曾振, 周剑锋, 肖时禹. 产城融合背景下传统工业园区的转型与重构[J]. 规划师, 2013(12): 46-50. doi: 10.3969/j.issn.1006-0022.2013.12.008 [11] 王翔, 戴桂斌. 新型城镇化背景下的专业镇可持续发展研究——基于珠三角产业社区的视角[J]. 贵州社会科学, 2014(3): 75-79. doi: 10.3969/j.issn.1002-6924.2014.03.014 [12] 谷人旭. 现代都市由产城分离到融合的理性思考——以上海"产城分离"困境为例[J]. 上海城市管理, 2013(3): 13-18. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CGZJ201303006.htm [13] 唐晓宏. 上海产业园区空间布局与新城融合[D]. 上海: 华东师范大学, 2014. [14] 陈靖. 从工业园区转型产业社区的探索实践[J]. 集成电路应用, 2017(3): 83-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JCDL201703022.htm [15] 陈曦. 建设产业功能区助推城市高质量发展[J]. 产城, 2018(7): 20-25. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-INCI201807008.htm [16] 肖竹韵. 基于产业生态圈理念的产业功能区规划方法探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2019(18): 28-29. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CSJL201922006.htm [17] 郭祎, 陈长贵. 现代产业社区发展治理的路径探讨——以成都市西园街道为例[J]. 现代交际, 2018(23): 251-252. doi: 10.3969/j.issn.1009-5349.2018.23.141 [18] 赵巍然, 伍三明, 刘宗英. 发挥物业服务优势助力产业社区发展治理——以成都麓湖产业社区为例[J]. 城乡建设, 2020(24): 22-24. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CXJS202024012.htm [19] 向乔玉, 吕斌. 产城融合背景下产业园区模块空间建设体系规划引导[J]. 规划师, 2014(6): 17-24. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GHSI201406004.htm [20] 黄晓春. 党建引领下的当代中国社会治理创新[J]. 中国社会科学, 2021(6): 116-135. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSHK202106006.htm [21] 何怿昕, 李启宇. "三区共建"推进农旅融合发展内涵、机理与路径[J]. 农业经济, 2021(7): 48-50. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NYJJ202107018.htm [22] 胡澎. 日本"社区营造"论——从"市民参与"到"市民主体"[J]. 日本学刊, 2013(3): 119-134. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-REED201303009.htm [23] 王桂亭. 台湾社区营造政策20年发展刍议[J]. 台湾研究集刊, 2016(1): 95-102. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYJK201601011.htm [24] 郑中玉. 都市运动与社区营造: 社区生产的两种方案及其缺憾[J]. 社会科学, 2019(5): 72-83. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHKX201905007.htm [25] 徐其龙, 陈涛. 发展性社会工作视角下社区服务、社区营造和社区发展的整合研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(3): 76-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDLS202003007.htm [26] 魏爱棠. 村庄边界与在地伙伴网络的建构——以城中村社区营造为例[M]//王思斌. 中国社会工作研究(第十九辑). 北京: 社会科学文献出版社, 2021: 120-147. [27] 罗家德, 帅满. 社会管理创新的真义与产业社区营造实践[J]. 社会科学家, 2013(8): 1-4. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHKJ201308001.htm -

期刊类型引用(6)

1. 李方虎,程广华,王彪. 淮河生态经济带安徽段产业结构-生态环境-城镇化融合的时空特征分析. 淮南师范学院学报. 2025(01): 70-77+89 .  百度学术

百度学术

2. 张清. 基于创新链的产业社区规划路径研究. 未来城市设计与运营. 2024(11): 6-10 .  百度学术

百度学术

3. 管荻,金细簪. 以保租房为突破口加快推动产业园区向产业社区转型. 建筑与文化. 2024(11): 12-14 .  百度学术

百度学术

4. 李蹊. 避责型块内分割:新型城镇化下小城市户籍改革困境分析. 北京工业大学学报(社会科学版). 2023(03): 79-93 .  百度学术

百度学术

5. 颜会哲,马利华,袁秀玲. 基于社会共治理论的城市居民社区治理参与行为研究. 河北工程大学学报(社会科学版). 2023(02): 32-38 .  百度学术

百度学术

6. 李艳娥,黄春梅. 社区营造视域下少数民族地区乡村建设的发展路径探讨——以桂林市潜经村为例. 乡村论丛. 2022(05): 76-82 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: