Education, Media Use and Social Trust in Youth Groups

-

摘要:

基于2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,通过多重中介模型,分析教育经不同媒介影响青年社会信任的机制。研究发现:教育对社会信任既存在直接积极影响,也会通过媒介产生间接影响。但是,教育通过新媒介和传统媒介对信任的间接效应在不同教育层次中存在异质性特征。在低教育群体中,教育经传统媒介提高社会信任,而经新媒介削弱了社会信任;在高教育群体中,新媒介对社会信任的负向间接效应不再显著。提出持续提升教育质量,加强新媒介内容管理,实现积极引导和有效治理的有机统一。

Abstract:Based on the 2015 Chinese General Social Survey data, this paper analyzes the mechanism that influences youth′s social trust through different media by multiple mediator models. The study finds that education has both a direct positive impact on social trust and an indirect impact through the media. However, the indirect effects of education on trust through new and traditional media have heterogeneous characteristics at different levels of education. In low education groups, education improves social trust through traditional media, while new media weakens social trust; but in higher education groups, the negative indirect effects of new media on social trust are no longer significant. It is proposed to continuously improve the quality of education, strengthen the management of new media content, and achieve the unity of guidance and governance.

-

Keywords:

- social trust /

- new media /

- traditional media /

- education level /

- youth groups

-

一. 问题提出

市场经济是一种信用经济,而信用经济的根基在于社会信任。我国改革开放以来,一方面,市场经济所带来的社会繁荣与物质进步举世瞩目;另一方面,假冒伪劣、坑蒙拐骗等现象层出不穷,社会信任整体水平令人担忧。这无疑会影响中国特色社会主义市场经济建设的历史进程。自1991年起,已连续30年播出的央视“3·15晚会”已成为宣扬市场经济理念、规范市场秩序、保障消费者权益的重要平台之一,尤其是“3·15晚会”所揭露和曝光的种种问题,折射出市场活动中充斥着令人防不胜防的陷阱与骗局。事实上,这种失范与失信现象不仅表现在产品生产、商品流通的经济生活领域,也存在于人际交往、看病就医、择校求职等社会行为中。诸多研究表明,无论是将我国与其他国家的对比,还是基于与过往的比较,当前我国社会的信任水平处于改革开放以来的凹地[1-2],引发社会的普遍担忧。青年群体是社会的中坚力量,青年群体的信任评价决定了社会信任发展的方向。如何重建信任,尤其是青年群体的社会信任,已经成为学术研究与社会治理的主要议题之一。

社会信任是人们对社会上大多数人(即使是素不相识的人)的信任水平。随着社会分工的细化,熟人社会向陌生人社会转变,信任已经突破微观层面的个体道德范畴,作为一种宏观层面的社会关系文化或者理性选择的结果而存在,与风险、不确定性息息相关。基于社会信任内涵的延展,教育在提升信任上的价值不断彰显[3-5]。教育不仅可以带来经济回报、增加个体抵御风险的能力,而且教育程度高的群体通常具备更高的信息甄别意识和理性判断能力,进而削弱误导性、欺骗性信息对社会信任的危害。换言之,教育通过促进人们对不确定性的控制能力,最终影响人们的社会信任。但是,媒介裹挟的海量信息也很大程度提升了人们生活中的不确定性。

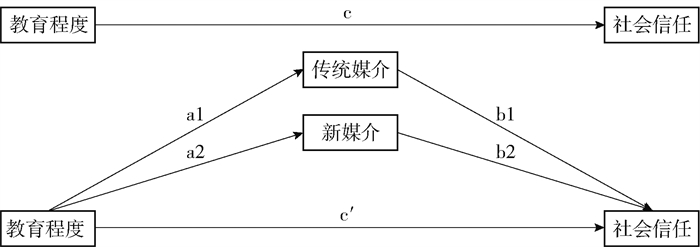

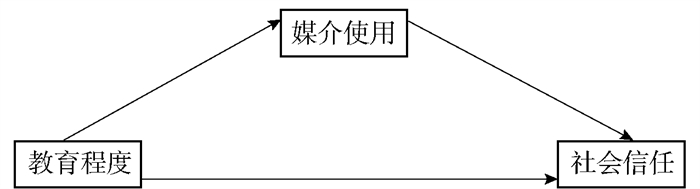

本文认为,在教育与社会信任之间,实际上存在一个常被忽略而影响力却在日益凸显的路径——“媒介传播效应”。这种传播效应机制广泛存在于青年群体之中,对青年群体社会信任建构产生着深远的影响。主要原因在于:第一,随着大众教育水平的提高以及信息技术的发展,网络化、信息化已渗透到我国社会生活的方方面面。青年是使用各类媒介频率较高的群体,以互联网为例,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》①显示,截至2020年12月,在9.89亿网民规模中,10~39岁群体占整体网民的51%。第二,青年群体思想活跃,但容易受到各种信息和外界环境的干扰,特别是网络上西方价值观和各种社会思潮的影响,导致了青年在社会认知层面出现了非此即彼、相互对立的心态失衡现象[6],在这个过程中,教育发挥着过滤器的作用,有助于青年群体在海量信息中辨别真伪,规避风险,弱化其对信任的影响。简而言之,教育水平的提升不仅可以提高青年群体媒介使用的多样性,同时有助于培养他们的媒介认知素质[7],使青年群体在建立信任观的过程中保持对社会独立、清醒的认识。鉴于此,本文认为在教育与社会信任之间存在媒介使用的中介机制,并据此提出本研究的逻辑框架图(详见图 1)。

① http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/t20210203_71361.htm。

那么,教育如何通过媒介影响青年群体的社会信任?不同教育程度的影响机制是否存在差异?本文基于2015年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey, 简称CGSS)数据,把媒介使用纳入到教育对信任的影响框架中,并通过全样本的OLS模型与教育程度分组的多重中介模型,考察教育程度、媒介使用与青年群体社会信任三者之间的关系。

二. 文献回顾及研究假设

一 教育与社会信任

教育作为一种自致性人力资本,是个人获取知识与融入社会的重要机制之一,也是影响社会信任的基础要素[8]。

从信任给予角度来看,教育程度高的个体一般会更加信任他人。对大多数人而言,教育是实现向上流动,获取丰厚的职业经济回报的有效路径之一[9]。经济资源存量与承担风险的能力直接相关,如果一个人的经济条件比较优越,承担风险能力强,他可能拥有更高的社会信任[4]。另外,学校给予来自不同社群的学生相互交流与合作的机会,不仅有助于培养社会平等观念,而且可以促进跨群体和跨阶层交流[10]。在现代社会中,教育与职业地位、经济回报、权力获得三种资源丝丝相扣,教育水平高的人因其“相对易损性”较低会比教育水平低的人更容易产生信任感[11]。有学者使用英国长期追踪数据亦证实了大学在塑造个体认知观念与提升社会信任方面发挥的关键作用[12]。

从信任获得角度来看,教育程度的提高有助于社会信任氛围的形成。个体对他人的信任,尤其是对陌生人的信任,并非完全基于博弈交往的经验计算,在很大程度受到对方背景和身份的影响。因此,教育水平越高,被期望讲诚信、守信用的可能性越大。在我国的社会文化理念中,教育成就与教育程度享有颇高的道德与信誉声望,人们对高教育水平的人的信任度普遍要比低教育水平的人的信任度高[13]。与此同时,当高教育水平的人意识到其他人更加信赖他们时,作为回应,他们也在无形中倾向于更加相信他人,从而在日积月累中形成了一种超越意识的惯性信任道德圈,即良好的社会“信任氛围”[14]。总而言之,教育与青年群体社会信任之间具有正向相关性,据此,本文提出假设1。

假设1:教育程度越高,青年群体的社会信任感越强。

二 媒介与社会信任

随着科学技术的不断进步,媒介尤其是以互联网为依托的新媒介对青年群体的影响越来越深刻,从传播视角研究信任问题也日益成为研究热点。概括而言,学术界对媒介与社会信任之间关系的研究主要沿着两条经典路径展开。

一是“涵化效应”,从信息视角来解释信任的变化。涵化理论最开始主要用来检验电视内容对公众社会认知及态度的作用。格伯纳(Gerbner)等人认为,相比于报纸等媒介,电视媒体中较多的暴力、血腥、色情等负面内容,改变了人们对真实世界的看法[15]。后来的学者将这一框架应用于针对其他传播手段的研究。尤其是以互联网核心的新媒介普及后,许多研究从涵化的视角分析它对人们社会信任的影响[16-18]。关于媒介使用与信任的关系始终存在“动员论”“抑郁论”“无效论”的争议。但是,大多学者认为这一关系受到媒介性质的影响,传统媒介(报纸、广播、电视)因传播更多正面、积极的信息,进而有助于社会信任的增加,相反,新媒介(互联网)则因缺乏有效的监督,抑制了信任的形成[19-20]。

二是“时间替代效应”,从生活实践的嬗变层面讨论媒介与信任的关系。帕特南(Putnam)认为社会参与是产生信任的必要条件,在电视上花费过多的时间意味着人们没有空闲参与集体活动,与此同时,闲暇时光的私人化降低了人们参与集体活动的欲望,公共联系的减少意味着社区信任的衰落[21]。国内学者的研究也有类似发现,随着电视在我国农村普及,村民活动的物理空间逐渐缩小,以前走街穿巷的“串门”演化为独坐家中的“看电视”,邻里关系由此日渐疏远[22]。而与电视仅占据人们休闲时间不同,互联网更进一步实现了与生活方式的深度融合,如今,人们足不出户便可轻易满足生活所需。然而认识到互联网便捷性的同时,也不能忽略它的天然性弊端。社会生活的网络化虽然有助于打破“物理、社会空间”的枷锁,实现“缺场互动与交往”[23],但它无法完全替代面对面的互动。更重要的是,对网络的依赖容易使青年产生真实生活的不适感[24]。长此以往,必然导致其与真实世界的疏离,降低信任水平。

综上所述,可以认为媒介使用与青年群体的信任评价相关。并且考虑到新媒介与传统媒介在中国传播生态下存在的差异,可以推断媒介与信任的关系也会受到媒介类型的影响。据此,本文提出假设2a与假设2b。

假设2a:新媒介使用频率越高,青年群体的社会信任越低。

假设2b:传统媒介使用频率越高,青年群体的社会信任越高。

三 教育、媒介与社会信任

本文分别讨论了教育与媒介在建构社会信任上发挥的重要作用。实际上,作为个体获取信息、培育价值观的重要载体,二者的关联亦初露端倪。对青年群体而言,教育直接决定了媒介的使用效果。以互联网为例,一方面,网络使用存在一定的技术门槛,教育有助于人们掌握不断更新的信息技术,以满足日常所需。同时,不同教育程度的人在互联网使用方式上也存在差异。高教育程度群体注重网络中的工作信息、时事新闻,而低教育群体则主要使用网络的娱乐和消遣功能[25]。另一方面,教育能够有效促进个体应对和处理复杂信息的能力,培育综合“媒介素养”,即接受教育多的个体,愈容易形成对媒介内容的选择、理解等认知素质,以及客观思辨的反应能力[26]。当面对真假难辨的海量信息时,教育通过提高受众的媒介素养,使人们在丰富的信息流中“取其精华,去其糟粕”,形成独立客观的社会判断。

因此,在现代生活与媒介深度交融的背景下,本文认为教育、媒介与青年的社会信任之间存在紧密的勾连。青年阶段是价值观、信任观成型的关键时期,亦是教育的非物质性回报的鼎盛时期。教育程度的差异既会导致社会经济地位上的分化,也会形成截然不同的价值判断与信任观念。与此同时,当代青年与传播技术共成长的经历,使生活、工作与媒介紧密的连为一体,无孔不入的嵌入到信任的建构之中,日益形成了教育、媒介、社会信任的作用机制。基于此,本文提出核心假设3a。

假设3a:教育通过新、传统媒介使用间接影响青年群体的社会信任。

进一步来看,由于各教育阶段的目标、培养方式存在区别,高等教育与基础教育在物质性回报与非物质性回报上,均存在显著的差异。诸多研究表明,高等教育在劳动力市场、健康、幸福感等方面的收益均领先于基础教育[27-29]。因此,本文认为高等教育在培养青年群体“媒介素养”方面的作用也应该强于基础教育。这种区别将导致在不同教育层次中,媒介的中介机制发生分化。基于此,本文提出假设3b。

假设3b:高等教育经媒介影响青年群体社会信任的间接效应与基础教育存在显著的差异。

三. 研究设计

一 数据来源

本研究的实证数据来自2015年中国人民大学中国调查与数据中心开展的“中国综合社会调查”(CGSS),该调查采用多阶和分层概率抽样,样本覆盖全国28个省(自治区、直辖市),共回收有效问卷10 968份。本文主要考察18~44岁①的青年群体教育程度与社会信任的关系,在保留了年龄范围内样本及剔除了相关变量的缺失值后,进入模型分析的有效样本为4 036个。其中,教育程度为小学及以下607人,中学教育群体2 137人,大学教育及以上群体1 292人。

① 根据联合国世界卫生组织的定义,青年指15~44岁的年龄阶段,由于CGSS调查样本为18岁及以上的人群,因此,本文将青年群体年龄定义为18~44岁。

二 变量说明

1 因变量:社会信任感

社会信任是本文关注的核心变量,问卷中的原始题器为“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人值得信任”。不同的选项赋值范围为1~5,其中1表示“非常不同意”,2代表“比较不同意”,3代表“说不上同意不同意”,4表示“比较同意”,5表示“非常同意”。

2 自变量:教育程度

本文将受访者最高教育程度转化为定序变量。其中,小学及以下归为一类作参照组,初中、高中、中专等(以下合称为“低教育群体”)归为一类,大学专科、本科及以上(以下合称为“高教育群体”)归为一类。将教育程度分组的意义在于以小学及以下教育群体为参照组,有助于对比不同教育程度群体在媒介使用频率与社会信任方面的差异。

3 中介变量:不同类型媒介的使用频率

该调查收集了被访者过去一年中报纸、杂志、广播、电视、互联网等工具的使用频率。基于新媒介与传统媒介的分类,本文将报纸、杂志、广播、电视的使用频率取平均值,作为传统媒介的使用情况,同时,将互联网使用频率作为新媒介使用变量。媒介使用变量取值范围为1~5分,其中1表示“从不使用”,5表示“非常频繁”,数字的增大表示使用频率的增加。

4 控制变量

为了最大程度的减小误差,本文控制了一些影响媒介使用频率与社会信任的因素,包括:性别、年龄、居住地类型、收入、政治面貌、幸福感、主观阶层等变量。

表 1列出了本研究所有变量的描述性统计分析结果。

表 1 各变量描述性统计分析结果(N=4 036)变量 均值/百分比 标准差 说明 因变量 社会信任感 3.23 1.00 最小值1,最大值5 自变量 教育程度 小学及以下 16% — 参照组 低教育群体 52% — — 高教育群体 32% — — 中介变量 新媒介使用频率 3.62 1.47 最小值1,最大值5 传统媒介使用频率 2.31 0.64 最小值1,最大值5 控制变量 性别 0.53 0.50 男=0,女=1 年龄 32.42 7.66 最小值18,最大值44 居住地类型 0.66 0.47 农村=0,城市=1 收入对数 8.32 4.08 最小值0,最大值13.82 政治面貌 0.08 0.27 非党员=0,党员=1 幸福感 3.90 0.77 最小值1,最大值5 主观阶层认同 4.40 1.61 最小值1,最大值10 三 实证分析方法

本文为了更清楚地观察中介效应及其对因变量的影响,在进行中介效应检验前,建立了两组一般线性回归模型。模型1在控制年龄、性别等变量后,加入教育程度自变量,其系数表示教育程度的提升对社会信任的作用。模型2在模型1的基础上,加入中介变量即不同类型媒介的使用频率,其系数代表在控制了教育程度与其他变量的基础上,媒介使用频率与社会信任的关系。

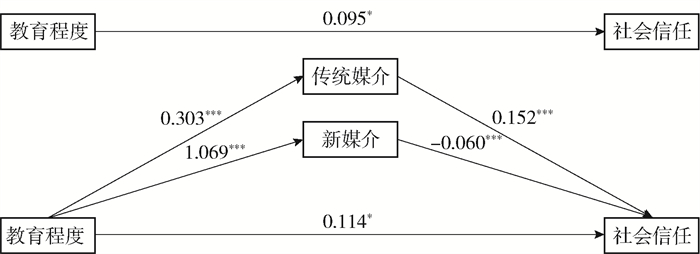

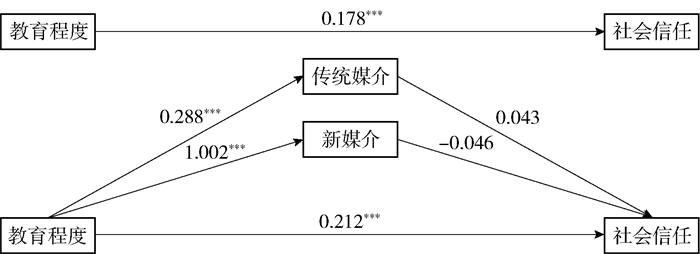

为了检验不同类型媒介使用的中介效应,本文采用了基于最小二乘法回归分析的自举法(Bootsrap)检验方法。该方法经由普里彻(Preacher)与海因斯(Hayes)提出后,在中介效应研究方面广受学者使用[30]。本文设定Bootstrap重复抽样5 000次,置信区间的置信度选择为95%。模型输出结果包括:(1)总效应c,教育对青年群体社会信任的总效应;(2)直接效应c′,在控制了性别、收入等变量后,教育程度对青年群体社会信任的直接影响;(3)间接效应,其分为总间接效应和单个路径间接效应。其中,总间接效应(a1*b1+a2*b2)是教育程度通过两种媒介作用于社会信任的效应之和,单个路径间接效应(a*b)指教育通过某一类媒介影响社会信任的系数值(详见图 2)。

四. 教育程度、媒介使用与社会信任的实证分析

从模型拟合的综合情况来看,教育程度、媒介使用都在一定程度上影响青年群体的社会信任感知,与此同时,教育还通过媒介使用间接影响社会信任的形成。

模型1在控制了其他变量的基础上,通过多元线性回归模型考察教育程度与社会信任的关系。可以看出,教育程度对青年群体的社会信任有显著的正向影响。相比小学及以下教育群体,高教育群体的社会信任感平均显著高出0.280,低教育群体信任感增加0.091,也就是说,教育程度高的青年群体,社会信任感更强。实证结果基本验证了假设1。

各控制变量的结果与以往研究类似:(1)从城乡差异来看,生活在城镇的青年群体社会信任感低于在农村居住群体;(2)就幸福感而言,幸福感对社会信任感有显著的提升作用,幸福感越强的人越容易信任他人;(3)和以往地位结构观的研究相符,主观个人阶层认同与社会信任正向相关,主观个人阶层评价越高,越会赞同大多数人值得信任;(4)性别、政治面貌等变量不会对公众的社会信任产生显著的影响。

模型2在模型1的基础上加入了新媒介使用频率与传统媒介使用频率的中介变量,可以发现:新媒介使用对受访青年的社会信任产生显著的负向作用,传统媒介对青年群体的社会信任有显著的正向作用。这就是说,随着新媒介使用频率的提高,社会信任程度显著降低,本文提出的假设2a得到了数据的支持。随着传统媒介使用频率的提高,社会信任程度明显提升,假设2b也得到了数据的支持(详见表 2)。

表 2 教育程度、媒介使用对社会信任的直接和间接效应变量 模型1

(多元线性回归)模型2

(多元线性回归)模型3

(多重中介)模型4

(多重中介)自变量 教育程度(小学及以下=0) 低教育群体 0.091 0.121* 0.114* (0.050) (0.053) (0.056) 高教育群体 0.280*** 0.316*** 0.212*** (0.060) (0.066) (0.045) 控制变量 性别 -0.024 -0.029 -0.027 0.031 (男性=0) (0.034) (0.034) (0.043) (0.047) 年龄 0.010*** 0.005 0.0064* 0.008* (0.002) (0.003) (0.003) (0.004) 居住地类型 -0.115** -0.086* -0.075 -0.207** (农村=0) (0.037) (0.038) (0.042) (0.063) 收入对数 0.002 0.003 0.006 -0.001 (0.004) (0.004) (0.005) (0.006) 政治面貌 0.041 0.030 0.022 0.046 (非党员=0) (0.062) (0.062) (0.125) (0.070) 主观阶层认同 0.038*** 0.037*** 0.047*** 0.025 (0.011) (0.011) (0.013) (0.015) 幸福感 0.160*** 0.155*** 0.148*** 0.106*** (0.022) (0.022) (0.026) (0.032) 中介变量 新媒介使用频率 -0.056*** -0.060*** -0.046 (0.015) (0.016) (0.026) 传统媒介使用频率 0.111*** 0.152*** 0.043 (0.027) (0.036) (0.038) 教育经中介的间接效应 新媒介 -0.064*** -0.046 (0.019) (0.028) 传统媒介 0.046*** 0.013 (0.012) (0.011) 常数项 2.162*** 2.227*** 2.021*** 2.471*** (0.128) (0.141) (0.155) (0.187) N 3 706 3 706 2 532 1 728 调整后的R2 0.035 0.042 0.036 0.041 注:括号内为标准误;*表示p < 0.05, **表示p < 0.01, ***表示p < 0.001。 本文为了清楚地观察媒介使用的中介效应,根据多重中介模型的结果绘制媒介类型的多重中介路径(详见图 3、图 4)。结合模型3与图 3的结果表明,在低教育群体中,伴随教育程度的提高,社会信任感将显著增加。同时可以发现,教育通过媒介使用间接影响了社会信任的形成。但不同媒介的间接机制影响相异,教育经传统媒介提升了信任(b1为0.152),经新媒介抑制了社会信任(b2为-0.060)。这一结果说明,相比于小学及以下教育群体,教育程度为中学的青年群体更加频繁的使用各类媒介,从而引起了社会信任的变化,新媒介使用频率越高,社会信任感越弱,传统媒介使用频率越高,社会信任感越强。在低教育群体中,假设3a得到了数据的支持。

模型4分析了在高教育群体中,教育成就、媒介使用与社会信任的关系。模型4与图 4的结果表明:教育程度显著提升了青年的社会信任(总效应c为0.178),换句话说,相比于小学教育,高等教育青年的信任感明显增强。但与模型3所展示的间接效应不同的是,教育虽然提高了人们使用新媒介的频率,经新媒介间接影响社会信任的方向也没有发生变化,但是系数却不再显著。这一结果表明,当教育程度由中学提高至大学时,新媒介作为教育影响社会信任的中介抑制路径显然不复存在(b2为-0.046,p>0.05),假设3b得到了验证。

但是,间接效应(a*b)是否具有统计学上的显著性需要经过Bootstrap模型对中介变量的检验,当间接效应对应的Bootstrap置信区间不包含0时,则该间接效应显著。表 3、表 4列出了不同教育程度组的多重中介效应模型的检验结果。表 3显示在低教育群体中,新媒介与传统媒介使用的间接效应置信区间分别为(-0.102,-0.029)和(0.024,0.071),两者都不包含0。教育通过新媒介降低社会信任,经传统媒介提高了社会信任,这与前文的发现是一致的。表 4检验的是高教育群体,在高教育群体组中,新媒介与传统媒介使用的间接效应置信区间分别为(-0.102,0.009)和(-0.009,0.036),区间内包括0,不具备统计学上的显著性。结果验证了在高教育群组中,新媒介中介效应已然消失。

表 3 低教育群体组中介效应检验结果类别 系数 标准误 95%偏差校正下限置信区间 95%偏差校正上限置信区间 总效应 0.095 0.048 — — 直接效应 0.114 0.056 — — 间接效应 -0.018 0.021 -0.061 0.020 间接效应通过: 新媒介使用 -0.064 0.019 -0.102 -0.029 传统媒介使用 0.046 0.012 0.024 0.071 表 4 高教育群体组中介效应检验结果类别 系数 标准误 95%偏差校正下限置信区间 95%偏差校正上限置信区间 总效应 0.178 0.036 — — 直接效应 0.211 0.045 — — 间接效应 -0.034 0.030 -0.092 0.025 间接效应通过: 新媒介使用 -0.046 0.028 -0.102 0.009 传统媒介使用 0.013 0.011 -0.009 0.036 五. 结论与讨论

本文使用2015年中国综合社会调查(CGSS)数据探究教育经传统媒介与新媒介影响青年群体社会信任的机制,将传媒因素纳入到教育与信任的关系之中,并对传播路径在不同教育群体中的异质性效应进行了全面的分析,得到以下三个方面的结论。

一 教育、媒介均会显著影响青年群体社会信任的形成

一方面,教育程度高的青年群体,社会信任感更强。但与本文不同的是,部分研究发现教育与信任程度无关,甚至负向作用于社会信任[31-33]。两方面原因可能导致研究结果的差异:一是社会信任内涵丰富,有些研究侧重于从微观道德层面分析教育与信任的关系,本文则立足于宏观的社会关系层面与理性选择的视角;二是此类研究在实证分析中纳入了全年龄段样本,或许由于年龄的增长,生活经历的磨练,教育所带来的心理层面的回报逐渐减少,表现出教育与信任的无关。但对青年群体而言,教育过程所带来的安全感与获得感超过了教育引发的“批判性思考”①,从而对社会信任提供显著的积极影响。另一方面,伴随媒介使用频率的增加,传统媒介提高社会信任,而新媒介降低了社会信任。这与我们的日常生活体验一致,相比于传统媒介,以互联网为核心的新媒介缺少“把关人”有效的监督,传播内容质量参差不齐,不乏社会负面信息,易在大众脑海中建构“风险社会”的拟态环境。同时,互联网与生活的深度融入,改变了青年群体互动与交流的方式,增加人们对真实世界的疏离感,从而降低了社会信任程度。

①本文认为,批判性思考指教育程度的提高可能使大众对信用制度不完善、失信现象频发等问题了解更多,这种负面情景效应引发大众对社会制度的失望与不满。

二 媒介使用在教育与社会信任之间起到显著的中介作用

教育程度的提高不仅有助于拓宽个体与外界沟通的渠道,显著提升了传统媒介与新媒介的使用频率,而且与人们处理复杂信息能力的增强息息相关。这也正是教育在跨越第二道数字鸿沟功能上的具体表现,即在信息获取相对均等化的前提下,如何使用各类媒介在不同教育程度上存在显著的差异。对于未接受高等教育的青年群体而言,其对媒介的应用程度与辨识水平较弱,因而也更容易受到媒介所建构的虚拟情境的影响。传统媒介传播的信息经过层层筛选与过滤,符合社会主流价值观,因此,随着使用频率的提高,有助于社会信任的提升。而在新媒介场域中, 人人都是内容生产者和传播者, 新媒介环境因此充斥着各种不确定信息和潜在风险, 引发了人们对他人是否可信的怀疑。教育程度的增加虽然促使青年以更为积极地姿态融入到网络社会之中,但本文的结果说明,隐含在网络社会中的不确定性在一定程度上改变青年群体对社会的理性认知,降低了社会信任。此外,由于网络社会的崛起,青年群体对互联网的依赖达到了前所未有的高度,超过了传统媒介在生活中所占据的比重。这造成新媒介的间接效应(-0.064的绝对值)大于传统媒介间接效应(0.046)。

三 媒介使用的中介效应在不同的教育程度存在着异质性特征

相比于未接受高等教育的群体,高等教育群体经媒介影响社会信任的负面效应显著削弱。本文认为,互联网使用人群中教育效应的逆向生长可能主要得益于教育程度大幅提升后,个体认知能力的提高以及媒介素养能力的质变,进而对误导性、或者有偏见的信息可以做出客观的理性判断,使社会信任较少受到媒介中负面信息的干扰。换言之,高等教育是青年群体能否有效利用媒介提升社会信任的壁垒与边界。本文将不同教育程度下媒介使用中介机制的异质性来源主要概括为两点:一是不同教育阶段的目标本身不同。中小学阶段教育大多以学生的成绩为学校考核的关键指标,而高等教育注重塑造学生的道德与认知水平,重视个体综合能力的完善,鼓励学生在多样化的学习过程中建立对社会生活的思考。二是由于高等教育与基础教育培养机制的不同、筛选梯度的存在,教育回报产生了明显的异质效应。就媒介使用而言,相比于中学,大学为青年群体提供了更加全面和丰富的理论与实践训练,有助于他们掌握面对复杂信息时的质疑与处理能力。当身处于真假难辨的信息流之中,接受过大学教育的青年群体更可能保持独立思考的状态,从而有效地避免了新媒介对真实生活的负面影响。当然还存在一种可能,接受过大学教育的群体社会经济地位往往比较高,新媒介使用中潜在不利因素对高收入群体的影响程度可能远小于对其他群体的影响。

值得注意的是,高等教育经传统媒介对社会信任的正向间接效应没有得到数据的支持。这可能源于教育程度提高引发了人们关于传统媒介信息的选择性认同。首先,传统媒介一直被公众看作官方、权威的代表。当一项社会事件爆发时,传统媒介往往传播与主流价值观相符合的信息,但高教育群体通常有更强的独立思考能力,因而对此类信息产生一种“保守”的倾向;其次,受大众娱乐时代的冲击,传统媒介的权威性逐渐下降。这种选择性认同并非无益,它对传统媒介的内容和传播方式提出了更高的要求。

伴随网络社会的崛起,互联网深刻的改变了青年群体社会互动、社会参与的方式。越来越多的青年、甚至少年儿童,通过微信、短视频、直播等平台获取信息,娱乐社交。不同于在场的社会参与,依托网络平台的“缺场交往”脱离了地方空间的限制,信息流动更加活跃,情况更为复杂[33],对青年群体的社会信任构成了巨大的挑战。因此,在网络呈现低龄化趋势的背景下,实现积极引导与有效治理的有机统一对培育青少年信任至关重要。一方面,学校教育、特别是中小学教育应该加强对青少年网络使用的引导与培养;另一方面,政府职能部门加大对网络平台的监管,完善相应的法律法规。本研究囿于数据,无法对互联网的功能做进一步的分析;同时,在媒介融合的背景下,有待于进一步深入挖掘传统媒介与新媒介日益整合的趋势对社会信任的影响。

-

表 1 各变量描述性统计分析结果(N=4 036)

变量 均值/百分比 标准差 说明 因变量 社会信任感 3.23 1.00 最小值1,最大值5 自变量 教育程度 小学及以下 16% — 参照组 低教育群体 52% — — 高教育群体 32% — — 中介变量 新媒介使用频率 3.62 1.47 最小值1,最大值5 传统媒介使用频率 2.31 0.64 最小值1,最大值5 控制变量 性别 0.53 0.50 男=0,女=1 年龄 32.42 7.66 最小值18,最大值44 居住地类型 0.66 0.47 农村=0,城市=1 收入对数 8.32 4.08 最小值0,最大值13.82 政治面貌 0.08 0.27 非党员=0,党员=1 幸福感 3.90 0.77 最小值1,最大值5 主观阶层认同 4.40 1.61 最小值1,最大值10 表 2 教育程度、媒介使用对社会信任的直接和间接效应

变量 模型1

(多元线性回归)模型2

(多元线性回归)模型3

(多重中介)模型4

(多重中介)自变量 教育程度(小学及以下=0) 低教育群体 0.091 0.121* 0.114* (0.050) (0.053) (0.056) 高教育群体 0.280*** 0.316*** 0.212*** (0.060) (0.066) (0.045) 控制变量 性别 -0.024 -0.029 -0.027 0.031 (男性=0) (0.034) (0.034) (0.043) (0.047) 年龄 0.010*** 0.005 0.0064* 0.008* (0.002) (0.003) (0.003) (0.004) 居住地类型 -0.115** -0.086* -0.075 -0.207** (农村=0) (0.037) (0.038) (0.042) (0.063) 收入对数 0.002 0.003 0.006 -0.001 (0.004) (0.004) (0.005) (0.006) 政治面貌 0.041 0.030 0.022 0.046 (非党员=0) (0.062) (0.062) (0.125) (0.070) 主观阶层认同 0.038*** 0.037*** 0.047*** 0.025 (0.011) (0.011) (0.013) (0.015) 幸福感 0.160*** 0.155*** 0.148*** 0.106*** (0.022) (0.022) (0.026) (0.032) 中介变量 新媒介使用频率 -0.056*** -0.060*** -0.046 (0.015) (0.016) (0.026) 传统媒介使用频率 0.111*** 0.152*** 0.043 (0.027) (0.036) (0.038) 教育经中介的间接效应 新媒介 -0.064*** -0.046 (0.019) (0.028) 传统媒介 0.046*** 0.013 (0.012) (0.011) 常数项 2.162*** 2.227*** 2.021*** 2.471*** (0.128) (0.141) (0.155) (0.187) N 3 706 3 706 2 532 1 728 调整后的R2 0.035 0.042 0.036 0.041 注:括号内为标准误;*表示p < 0.05, **表示p < 0.01, ***表示p < 0.001。 表 3 低教育群体组中介效应检验结果

类别 系数 标准误 95%偏差校正下限置信区间 95%偏差校正上限置信区间 总效应 0.095 0.048 — — 直接效应 0.114 0.056 — — 间接效应 -0.018 0.021 -0.061 0.020 间接效应通过: 新媒介使用 -0.064 0.019 -0.102 -0.029 传统媒介使用 0.046 0.012 0.024 0.071 表 4 高教育群体组中介效应检验结果

类别 系数 标准误 95%偏差校正下限置信区间 95%偏差校正上限置信区间 总效应 0.178 0.036 — — 直接效应 0.211 0.045 — — 间接效应 -0.034 0.030 -0.092 0.025 间接效应通过: 新媒介使用 -0.046 0.028 -0.102 0.009 传统媒介使用 0.013 0.011 -0.009 0.036 -

[1] DELHEY J, NEWTON K, WELZEL C. How general is trust in "most people"? solving the radius of trust problem[J]. American Sociological Review, 2011(5): 786-807.

[2] 马得勇. 信任、信任的起源与信任的变迁[J]. 开放时代, 2008(4): 72-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KFSD200804015.htm [3] USLANER E M. The moral foundations of trust[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[4] COLEMAN J S. Foundations of social theory[M]. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1994.

[5] FUKUYAMA F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity[M]. New York: Free Press, 1995.

[6] 邓志强. 改革开放以来中国青年社会心态的现代性嬗变[J]. 中国青年研究, 2018(4): 5-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGQL201804001.htm [7] 江宇. 家庭社会化视角下媒介素养影响因素研究[D]. 北京: 中国传媒大学, 2008. [8] CHARRON N, ROTHSTEIN B. Does education lead to higher generalized trust? the importance of quality of government[J]. International Journal of Educational Development, 2016(50): 59-73.

[9] SCHULTZ T W. Investment in human capital[J]. The American Economic Review, 1961(1): 1-17.

[10] HARDIN R. Distrust: manifestations and management[J]. Distrust, 2004(8): 3-33.

[11] 王绍光, 刘欣. 信任的基础: 一种理性的解释[J]. 社会学研究, 2002(3): 23-39. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHXJ200203002.htm [12] HUANG J, VAN DEN BRINK H M, GROOT W. College education and social trust: an evidence based study on the causal mechanisms[J]. Social Indicators Research, 2011(2): 287-310.

[13] 张维迎, 柯荣住. 信任及其解释: 来自中国的跨省调查分析[J]. 经济研究, 2002(10): 59-70. doi: 10.3969/j.issn.1005-913X.2002.10.023 [14] HELLIWELL J F, PUTNAM R D. Education and social capital[J]. Eastern Economic Journal, 2007(1): 1-19.

[15] GERBNER G, GROSS L. Living with television: the violence profile[J]. Journal of communication, 1976(2): 172-199.

[16] WELLMAN B, HAASE A Q, WITTE J, et al. Does the internet increase, decrease, or supplement social capital? social networks, particip-ation, and community commitment[J]. American Behavioral Scientist, 2001(3): 436-455.

[17] HOOGHE M, OSER J. Internet, television and social capital: the effect of 'screen time' on social capital[J]. Information, Communication & Society, 2015(10): 1175-1199.

[18] USLANER E M. Trust, civic engagement, and the internet[J]. Political Communication, 2004(2): 223-242.

[19] 赵晓航, 李建新. 当代青年的互联网使用与社会信任——基于CGSS2013数据的实证研究[J]. 青年研究, 2017(1): 19-27. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QNYJ201701003.htm [20] 张明新, 刘伟. 互联网的政治性使用与我国公众的政治信任——一项经验性研究[J]. 公共管理学报, 2014(1): 90-103. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GGGL201401009.htm [21] PUTNAM R. Bowling alone: America's declining social capital[M]. Springer, 2000: 223-234.

[22] 阎云翔. 私人生活的变革: 一个中国村庄里的爱情、家庭和亲密关系(1949—1999)[M]. 龚小夏, 译. 上海: 上海书店出版社, 2006: 148. [23] 刘少杰. 网络化时代的社会结构变迁[J]. 学术月刊, 2012(10): 14-23. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XSYK201210006.htm [24] 姜永志, 白晓丽. 大学生手机互联网依赖对疏离感的影响: 社会支持系统的作用[J]. 心理发展与教育, 2014(5): 540-549. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLFZ201405012.htm [25] HARGITTAI E, HINNANT A. Digital inequality: differences in young adults' use of the Internet[J]. Communication Research, 2008(5): 602-621.

[26] 王莲华. 新媒体时代大学生媒介素养问题思考[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2012(3): 108-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-8634.2012.03.013 [27] 吴愈晓. 劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式[J]. 中国社会科学, 2011(1): 119-137. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSHK201101012.htm [28] 王茵, 何秀荣. 教育能否产生健康收益——基于倾向分值匹配的异质性分析[J]. 教育与经济, 2015(5): 55-61. doi: 10.3969/j.issn.1003-4870.2015.05.008 [29] 周伟, 戴丽华. 教育能直接给人带来幸福吗——来自微观调查数据CFPS的证据[J]. 教育与经济, 2016(1): 11-19. doi: 10.3969/j.issn.1003-4870.2016.01.002 [30] PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods, 2008(3): 879-891.

[31] 李涛, 黄纯纯, 何兴强, 等. 什么影响了居民的社会信任水平——来自广东省的经验证据[J]. 经济研究, 2008(1): 137-152. doi: 10.3969/j.issn.1673-291X.2008.01.058 [32] 胡荣, 李静雅. 城市居民信任的构成及影响因素[J]. 社会, 2006(6): 45-61, 209-210. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHEH200606005.htm [33] 刘少杰. 中国网络社会的发展历程与时空扩展[J]. 江苏社会科学, 2018(6): 19-26, 273. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JHKX201806004.htm -

期刊类型引用(3)

1. 陆杰华,韦晓丹. 老年人网络参与对其社会信任的影响——基于CGSS2018数据的检验. 人口学刊. 2023(01): 54-67 .  百度学术

百度学术

2. 龙梦晴,王子璇. 为什么教育水平高的青年对社会更信任?——基于中国家庭追踪调查与中国综合社会调查数据的考察. 荆楚理工学院学报. 2023(03): 30-37+45 .  百度学术

百度学术

3. 李睿,高端阳. 受教育程度对志愿服务参与的影响研究——基于CSS2021数据的实证分析. 中国志愿服务研究. 2023(03): 44-63+206 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(10)

下载:

下载: