Achievements and Challenges of Internationalization of the Universities in China in the 40 Years of Reform and Opening-up

-

摘要:

改革开放40年,中国高等教育实现跨越式发展。中国高校国际化取得了较为显著的成就,但是仍然面临诸多挑战。为不断提升中国高等教育质量和国家软实力以及国际影响力,高校应该在国家政策的引导下发挥主观能动性,推动本土国际化以及全面国际化,实施差异化发展路径和留学生趋同化管理,进而发挥在全球治理体系中的引领作用。

Abstract:In the 40 years of reform and opening up, China's higher education has also achieved leap-forward development. China's universities have achieved remarkable achievements in internationalization, but they still face many challenges. In order to continuously improve the quality of China's higher education, national soft power and international influence, the universities should play a subjective initiative under the guidance of the national policies, promote local internationalization and comprehensive internationalization, implement differentiated development path and foreign student convergence management mode, and then play a leading role in the global governance system.

-

世界各国的教育交流与合作,主要集中在高等教育领域。改革开放40年,随着经济的发展,中国开始从世界体系的边缘走向中心,我国的高等教育也实现了跨越式发展,迅速成为高等教育大国。这得益于实行改革开放政策之后,高校在国际交流中的重要地位,得到国家的充分重视和积极支持,促使高校在教育和学术领域的国际交流获得了空前的发展[1]166。高等教育国际化集中体现为高校(院校)国际化,高校国际化既可被界定为高校迫于外界环境压力的被动回应,也可以被界定为高校旨在提升办学实力而主动选择的战略性行动[2]。纵观当前国际形势,我国发展的外部环境正在发生深刻变化,逆全球化的趋势显现,国际形势风云变幻,世界各国围绕规则、话语权、发展主动权进行激烈的争夺[3]。当前,国家对高等教育的发展提出了更高的要求,如何由高等教育大国建设成为高等教育强国,这是中华民族伟大复兴的时代命题,也是作为高等教育主体的高校应该承担的历史使命。因此,在较为复杂的环境下,有必要总结以往的经验,承前启后,继往开来,分析高校国际化推进过程中面临的挑战,为高校发展指明前进的方向。

一. 总结回顾:40年来中国高校国际化取得的成就

随着国家政策的开放,我国高校开始自主地开展国际合作与交流活动,2001年加入世界贸易组织使得中国全面重返世界舞台,在全球教育体系中我国高校从被动的旁观者转变为积极的参与者。中国在新时期提出的“一带一路”倡议,为高校对外开放和人文交流确立了发展的方向,也为全球治理提供了新的路径。我国高校正在成为世界教育体系的建设者,国际化事业取得了长足的进步。

一 国际化实践活动不断丰富,其多样性特征显现

我国大学的国际化通过包括师生国际流动、国际期刊发表、中外合作办学等在内的一系列国际化活动,逐渐从被动转向主动,实现了国际化战略的转型发展[4]。改革开放之后,随着接受外国留学生的高校数量不断增长,国际留学生的数量也呈现加速增长趋势,1978—2017年底,来华留学人员从432人增加到近50万人。中国已是亚洲最大留学目的国[5]。1978年前,我国鲜有学术论文在国际期刊上发表,但是随着以高校教师为主体的科技工作者的努力,2005—2010年,中国在国际顶尖学术期刊上发表的科技论文数量年均增长率为23.3%,2010年跃居世界第二,引起了国际学术界的瞩目[6]。以高校为主体的科学研究工作的整体水平持续快速提升,与中国学者通过交流和访学等方式积极融入国际学术圈,以及在国家海外人才政策(如长江学者奖励计划和海外高层次人才引进计划)的引导下大批高层次人才回国就业有关。1980年以前,每年向国外派遣留学、进修教师不足300人[7]。1979年,毕业回国留学人员仅为231人[8]。2014年派出(高级)访问学者/博士后9 014人,学成回国人员约2万人, 其中83%进入高校和科研部门工作[9]。

随着国家政策逐渐放开,我国第一所拥有独立法人资格的中外合作大学——宁波诺丁汉大学于2005年正式成立。截至2018年6月,我国有中外合作办学机构和项目达到2 342个[10]。除了诸如西交利物浦大学、昆山杜克大学等中外高校合作在我国办学之外,厦门大学马来西亚分校于2016年成为第一所在海外设立的中国知名大学分校,此外还有温州大学响应“一带一路”倡议,与意大利佛罗伦萨大学在意大利建立分校,成为中国地方高校海外办学的典范。截至2018年3月,中国已在14个国家和地区举办了4个机构和98个办学项目[11]。近年来,我国逐渐重视对外汉语教学工作,为了扩大汉语的国际影响力,从2004年3个国家3所孔子学院起步,到2017年底,全球146个国家或地区共设置525所孔子学院。这些孔子学院大体上是采取中国高校和外方机构合作办学的形式[12]。中国高校在摸索发展的过程中,通过政府引导和学校主动作为相结合,开展了形式多样的国际化实践活动,逐渐形成“走出去”与“引进来”并重的发展道路。

表 1 1978—2017年外国留学生及留学回国人数年份 留学生数/万 接受留学生高校数/所 留学回国人数/万人 1978 0.12 35 0.02 1990 0.75 110 0.13 2001 6.19 363 1.2 2008 22.35 592 6.93 2017 48.92 935 48.09 数据来源:教育部网站及国家教育委员会外事司编著《教育外事工作历史沿革及现行政策》 二 国际化战略设计逐渐成型,其重要性日益强化

改革开放后,我国高校的国际合作与交流很大程度上是响应政府的号召,完成政府层面布置的政治任务,1974年公布的《关于外国留学生教学和管理工作的暂行规定》明确指出:“接受培养外国留学生是我们应尽的一项国际主义任务。”并且当时由于国家经济实力和教育质量较弱,在与欧美发达国家的交流中处于被动地位。2001年加入世界贸易组织后,我国对外经贸关系和文化教育对外交流迎来了新的契机,国际合作与交流开始逐步由被动向主动转变,国际化日益发展成为大学主动的、积极的战略性行动。作为高校国际化的顶层设计,国际化战略具有统摄院校发展的作用。由于国际化在推动学校发展中的重要作用日益凸显,中国高校开始着眼于自身的定位,学校层面的发展诉求逐渐占据主导地位,主动地、有选择性地将国际化理念融入学校的教学、科研和日常运作等活动之中。

中国教育国际交流协会在2015年组织了关于中国高等教育国际化发展状况调查,数据显示:我国普通本科院校在国际化战略方面有积极表现,其中95%的学校在其发展战略规划中对本校的国际化发展提出明确要求,93%的学校制定了国际化发展战略[13]。另外,北京大学国际高等教育研究中心2013年开展的针对首都高等教育国际化的调查发现,91%的高校认为国际化在首都高校整体规划中处于重要的位置,公立高校均制定了国际化战略[14]132。自2000年之后,北京市属高校普遍关注国际合作与交流问题,关于国际化的论述在各高校十五时期发展规划开始有所体现,十一五时期发展规划出现关于国际合作与交流的成段落论述,见诸于学校各项工作之中,十二五时期有相关的独立章节内容,十三五时期规划普遍开始制定专门的国际合作与交流专项计划,更是把国际化提升到学校发展的战略层面,将国际化作为提高办学质量和研究水平,甚至作为创建一流大学的重要手段。这改变了以往盲目、无序的国际化发展模式,展现出理性化的特征。院校国际化战略为高校提供国际化路线图、设立了在组织内认可的渠道,提供了解释国际化意义和目标的机制,同时也是多学科协作的媒介和资金筹措的工具[15]。目前,高校开展国际合作与交流不再是仅仅完成政府层面的任务,还有来自学校发展层面的多种诉求,这些诉求集中体现在国际化战略设计之中,成为学校国际化的导向性文件。

三 国际化组织机构逐渐完善, 其科层化趋势明显

近年来,为了配合不断扩展的国际合作与交流工作,我国高校建立了各种类型的国际化组织机构。国际合作与交流部门的设立肇始于留学生工作的开展,我国从1950年开始接受外国留学生,后因“文革”被中断,1979年,在教育部召开的外国留学生工作会议上,时任副部长的浦通修要求学校要设置专门的机构和专职干部负责留学生日常工作并且直属学校党委领导。1984年,教育部下发了《关于高等学校外国留学生工作机构和人员编制问题的通知》,要求各高校切实加强对留学生工作的领导,建议设置属学校一级领导的留学生办公室或配备专职干部,负责协调和日常管理教育工作。随着国际合作与交流工作的日益扩展,围绕外部留学生的相关工作,我国高校逐渐表现出对建立相关组织机构的需求,如今多数高校希望能从管理层面推进全校范围的国际化战略。据调查,目前按照是否设立专门的组织机构,大致可以分为3种模式:(1)由学校综合办公室等相关部门的兼管模式。(2)由国际合作交流处或国际教育学院等单一部门专管模式。(3)由国际合作交流处和国际教育学院等多个部门分管模式[16]。组织机构的设置可以大致反映出高校国际合作与交流的主要内容、规模以及外事工作的发展阶段。

以北京大学为例,国际合作与交流相关的组织机构的变迁大体经历了政府逻辑、市场逻辑和学术逻辑的过程。1978年,“文化大革命”期间,由革委会领导的外事小组与留学生工作办公室合并,成立外事处。1984年,外事处建制分为留学生办公室和外事处,在原外事处汉语教研室的基础上,成立对外汉语教学中心。为满足专家学者旅游参观交流的需要,1992年,在外事处内设国际会议与文化旅游服务中心,后更名为对外交流中心。后又模仿美国大学接受国内外筹款经验,于1995年成立教育基金会,同年以对外汉语教学中心和留学生办公室为基础,成立海外教育学院。1999年,海外教育学院同国际交流与合作处合并为国际合作部,海外教育学院成为国际合作部下属的汉语中心。2002年,在汉语中心的基础上成立对外汉语教育学院。2015年,北京大学在耶鲁大学成立第一个驻外代表处[17-18]。可见,随着职能的不断分化,我国高校国际化组织机构也不断涌现,一方面,促进了工作的精细化和专业化,科层化趋势明显;另一方面,也造成组织机构过于分散和繁琐,反而不利于沟通协调的局面。为此,部分学校着手成立学校层面的国际化领导小组。如何更好地进行组织整合以服务全校的整体战略设计,将是大学国际化发展必须应对的问题。

四 政府赋予的自主权逐渐扩大,高校主体性日益凸显

高校的发展具有多重性,一方面,作为学术共同体,具有一定的独立性;另一方面,受政府政策影响,其行为具有一定的依附性。世界范围内,高等教育交流与合作的深度和广度很大程度上取决于国家的政策,高校则是政策的主要执行者。十一届三中全会以后,党中央对教育工作作出了一系列决策,我国教育事业得到了恢复和发展。但是中央逐渐意识到政府有关部门对高等学校统得过死,使学校缺乏应有的活力。因此,中共中央于1985年颁布《关于教育体制改革的决定》,要求扩大高等学校的办学自主权,高校有权利用自筹资金,开展国际教育和学术交流[19]。这成为高校在国际化方面获得自主权利的政策基础,直接影响了20世纪80年代我国高等教育国际化的各方面工作,充分调动了高校国际合作与交流的积极性[20]。在改革开放之前,我国高校的国际教育交流规模很小,实行改革开放政策后,高等学校在接受并管理留学生方面才开始拥有自主权[1]157。1985年颁布的《外国留学生管理办法》规定:给留学生勒令退学和开除学籍处分的,经学校的上级主管部门审核,报国家教育委员会批准。1987年以后,国家给予高校留学生退学或开除的权利。2000年发布的《高等学校接受外国留学生管理规定》进一步赋予高校招生的权限,“招收外国留学生名额不受国家招生计划指标限制;录取标准由学校自行确定;校际交流和自费留学生可由学校自行招收。”[1]245自主权的扩大也体现在中外合作办学领域,中外合作办学的政策变革与时代背景息息相关,是我国改革开放和教育对外交流与合作发展到一定阶段的产物[21]。国家教委在1992年发布通知,指出原则上不能接受中外联合办学。1995年国家发布《中外合作办学暂行规定》,开始允许我国高校与境外组织和个人在中国境内举办以招收中国公民为对象的学校及其他教育机构[1]301。在加入世界贸易组织的背景下,国务院颁布的《中华人民共和国中外合作办学条例》明确提出:中外合作办学者、中外合作办学机构的合法权益,受中国法律保护。中外合作办学机构依法享受国家规定的优惠政策,依法自主开展教育教学活动。尽管中国高校的发展在很大程度上遵循政府管理思路,教育行政部门在教育开放政策中占据主导地位[22],但是政府近年来逐渐赋予高校更多的自主权,释放了高等教育办学的活力,高校在国际合作与交流中的主体地位不断强化。

五 中国高校全球活跃度逐渐提升,国际影响力不断扩大

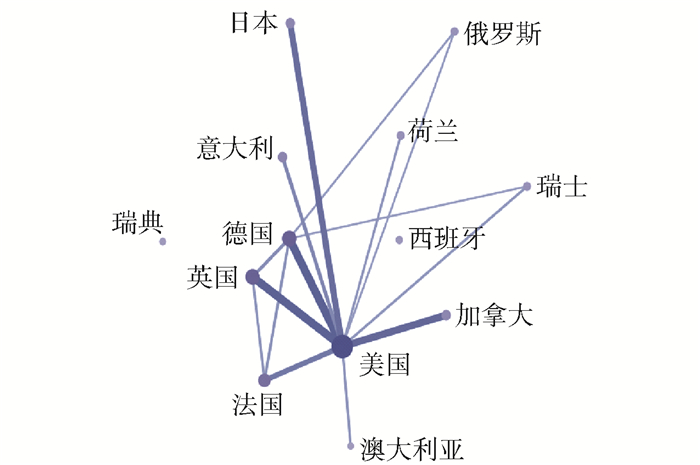

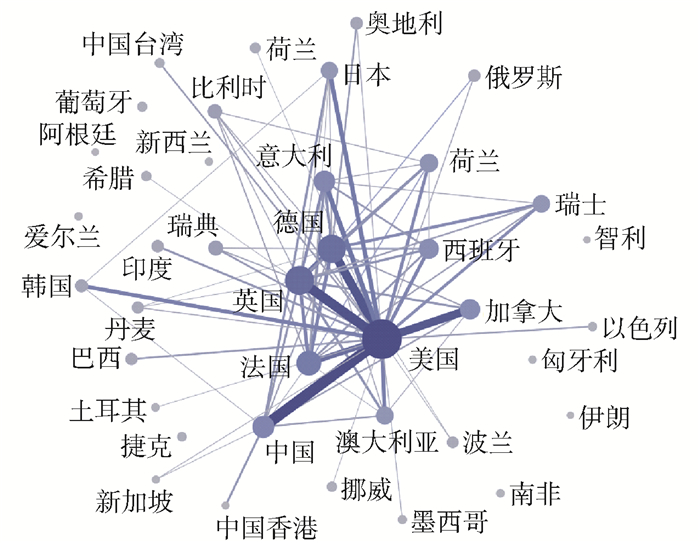

进入21世纪,中国高校在全球学术市场日益增强,通过大力引进高层次人才,深化了与国际学术界的广泛合作,国际显示度和影响力不断扩大。近年来,中国国际科技论文数量自2010年以来连续多年位居世界第2位,包括《自然》《科学》《细胞》等在内的国际顶尖期刊更是刮起中国风,大量刊登中国学者的科研成果,中国成为全球关注的焦点。2018年2月,世界顶级医学期刊《英国医学杂志》制作以“中国医学研究”为主题的“中国专辑”,这是创刊170多年来首次邀请中国医学专家分析当前中国医学研究热点。值得注意的是,我国国际合作论文也呈现突破性进展,中国逐渐成为国际科研合作网络中各国重要的合作伙伴。根据1998年和2011年世界科学领域合作论文发表情况,经济合作与发展组织(OECD)曾绘制了节点图,其中每个节点以1万份合作论文为最低门槛,不同国家合作的强度以距离远近和连接线的粗细近似代替(见图 1和图 2)。1998年,中国科研国际合作论文仅为9 000篇左右,甚至没有体现在图 1中,而2011年超过7万篇。与美国学者的国际合作论文从接近2 000篇到超过22 000篇[23]。据国家科技评估中心等发布的《中国国际科研合作现状报告》显示:2015年国际合作论文以7.1万篇位居全球第三,且平均被引人次超过全球平均水平[24]。

除了在国际顶尖期刊上发表学术论文之外,大批中国学者开始担任世界组织的重要职务,2008年5月,北京大学教授林毅夫就任世界银行副行长,成为担任此职务的第1位中国人。2018年初,北京大学周其凤教授就任国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)主席,这是该组织自1919年在法国成立以来首次由中国化学家担任[25]。据不完全统计,截至2010年,中国已有900余名科学家任职国际组织,其中担任重要职务的人数有200多位[26]。这提升了我国在国际科技界的话语权和学术影响力。中国高校的学者不断活跃在各类国际会议上。近年来中国高校不再仅仅参与国际会议,更是开始承办世界顶级学术论坛,2018年8月,北京大学与国际哲学团体联合会共同举办世界哲学大会,这是全球最大规模哲学会议首次来到中国,并第1次以中国传统哲学思想的学术框架为基础设定主题[27]。这是中国综合国力和人文研究学术影响力的具体表现,展示了国际学术界对于中国科研水平的充分认可。

二. 反思现在:中国高校国际化发展面临的挑战

改革开放40年,中国高校在国际化中实现了脱胎换骨的改造,我国高校展现了国际化的基本样态,很大程度上形似国际化的大学[28]。但是在实质和内涵上还有一些差距,新时期中国高校国际化发展还面临诸多挑战。

一 国际化战略规划的目标指向性亟待加强

尽管各个高校都制定了院校国际化战略,但是在制定过程中并没有清晰的设计思路。调查发现:首都部分高校国际化定位缺乏方向性,没有真正结合学校的实际,具有盲目跟风的嫌疑[14]255。这种模仿主要是简单追求各种量化数字的增长,但没有明确增长背后的实际意义和价值取向。笔者曾分析部分高校国际化战略文本,却无法获知学校希望通过国际化达成何种目标,院校国际化战略目标指向不清晰。首都经济贸易大学原校长王稼琼在2015年举办的中外校长论坛上表示:“国际化发展的目标是什么以及分几步达到这样的目标,目前来看这样的战略性思考还不够,需要进一步加强。高校发展国际化,应该有较为长远的战略规划。”[29]通过分析发现,部分高校的国际化战略规划往往成为国际化活动的简单叠加和拼盘,看似教学、科研、留学生教育齐头并进,其实并没有较为明确的发展思路。笔者在调研过程中,某高校领导曾直言不讳地说:“我们学校近年来招收了大量的留学生,投入了大量的资金和人力物力,但是却没有人反思这与学校发展之间的关系是什么,学校现在是为了招收留学生而招收留学生。”这是将国际化活动或者手段变成目的的典型体现。在学校领导层对于学校国际化发展方向没有清晰把握以及缺乏整体战略设计的情况下,学校国际化整体战略可能“沦落”为国际合作与交流部门的规划。但是部分学校国际合作与交流部门对大学其他部门和学院实际工作情况了解有限,缺乏对于学校发展的宏观把握,造成国际化战略设计与学校整体发展规划之间的关系不明确,与学校整体发展契合度不够,难以有效支撑学校整体发展目标。

二 国际化制度构建无法满足现代大学发展需要

国际化不仅仅是活动的集合,更是制度学习和制度创新的过程,需要破旧立新,建立现代大学制度。制度决定成败,一流大学的建设需要制度建设的支持[30]。美国研究型大学能够汇聚世界最顶尖学者的原因,不仅在于其国际化的研究氛围,还受益于其海纳百川的用人制度和管理体系。值得注意的是:我国部分高校的国际化演变为对于西方高校国际化过程中开展的活动作简单地模仿和学习,忽略了很多先进的办学理念都凝结在其创设的各项制度之中这样的事实[31]。由于学校部门利益错综复杂,以及部分学校领导缺乏改革的决心和勇气,致使我国大学改革步骤迟缓,制度建设无法满足我国高校整体发展需要。一方面,存在制度缺位的情形,部分国际化活动没有清晰的指导思路,致使很多工作无所适从。比如人事制度改革问题,在建设双一流大学的背景下,高校普遍大力推动吸引高层次人才工作,但是部分学校并没有与之匹配的薪酬体系以及晋升和考核制度,造成高水平师资队伍建设工作出现被动。陈昌贵等学者指出:中国高校国际化带有明显的不彻底性,大学依靠资金投入引进人才,实现学术成果的快速增长,但是很少涉及根本性的教学、科研与管理的制度变革[32]。另一方面,制度层面规定过于繁琐,忽视了国际合作与交流实际工作的灵活性和多样性,影响了学校和教师参与的积极性。在国家政策层面可能只是宏观指导的情况下,各级政府逐级批示并层层加码,形成了错综复杂的制度丛林。国际化活动俨然成了精细化的标准生产,教师全过程承担并完成一项国际交流活动,需要在无数行政部门之间周旋,应对复杂的管理系统和规章制度。部分教师甚至怯于应对繁琐的手续、报表或报销,主动取消了相关学术会议或出访活动,这些与建立现代大学制度不适应的体制、机制和制度,影响了学校国际化战略的实施。

三 国际化的精神气质和文化氛围亟待形成

大学作为学术共同体,现代大学制度除了包括构建完善的规章制度之外,还包括将制度内化为先进的大学文化[33]。制度内化的载体即为形式多样的国际化活动,院校国际化具有不同的层面,最浅显且容易实现的是国际化活动的实施。北京师范大学王英杰教授将可以量化的国际维度称为狭义的国际化,狭义的国际化局限于人员的国际交流,包括教师出国进修、讲学以及吸引国际学生等[28]。其包含的这些措施并不能保证高校可以将国际化、跨文化的或全球的维度真正融入学校的目标和功能之中,最终形成院校国际化的精神气质和文化氛围。美国学者哈若瑞(Mrenda J Harari)也认为:国际化不仅限于师生国际交流和学校社区服务等活动,还应当包括超越本土的发展理念并内化为院校的组织文化与精神气质[34]。高校开展的大量国际化活动是形成国际化精神气质和氛围的前提和重要内容,但它们之间并不是化约的。尽管很多高校招收了大量留学生,但是这些来自不同国家和文化背景的个体即使身处同一所校园,与中国学生并没有产生深入、广泛的互动和交流,大学校园并没有成为多种文化并存和深度融合的场所。高校普遍为留学生设立国际教育学院,在某种程度上确实有利于留学生的集中化管理和教学,但又无疑成为高校中的“第二校园”。近年来,北京工业大学提出了国际化、信息化以及建设大学文化等推动学校发展的3条路径,并设定由“学校国际化”建设成为“国际化校园”的目标,即力图从动态的建设,发展成为具有国际化精神气质和氛围的大学校园,将国际化的目标导向放在文化、精神和制度层面。该校尝试从整体层面实现由国际化的外显行为到内化的过程,真正提升大学国际化的文化内涵,将学校打造为国内外师生都宜居、宜学的国际化校园。

四 单向度的国际化发展存在“欧美化”倾向

国际化简单地被化约为“欧美化”或“西方化”,欧美高校成为全球高校发展的模板和学者心中永恒的象牙塔,高校开展国际合作交流的出发点仍然抱着向西方发达国家学习的思想。正如国际著名学者菲利普·阿赫巴特所言:“在全球学术界,结构性依附是很普遍的现象。处于学术边缘的高校,都依靠学术中心的研究、学术交流和高级训练。”[35]发展中国家普遍单向度的高校国际化发展趋势,强化了英语作为学术界主导语言的统治地位,英语所代表的西方国家的思维方式和价值观念在全球不断扩展;欧美国家的学术期刊成为中国学者竞相追逐的对象,高校尤其是研究型大学将教师学术论文在国际期刊上发表作为其晋升和聘用的主要依据;以THE、QS、USNEWS为代表的世界大学排名系统中,位居金字塔顶端的均为美国研究型大学和部分欧洲高校,这些排名结果使这些高校吸引了全世界的年轻人前往深造;这些高校的博士毕业生成为发展中国家高校普遍青睐的对象,中国大学本校培养的博士毕业生直接留校任教的传统被打破[36]。中国高校国际合作与交流的重点集中于欧美国家,忽略了其他区域和国家。调查显示:教师学术交流和合作更倾向于欧美国家高校学者,北京市属高校的教师到美国、英国、德国和法国访学的比例高达90%,学生交换对于欠发达国家无人问津,缺乏对于边缘区域的关注和了解[14]104。西方高校发展道路有其时代背景和独特的国情,我国高校发展对于西方高校一边倒的合作模式,不利于国家“一带一路”倡议的全面实施,也不利于形成自身的发展特色,也难以承担培养具有全球视野和胸怀的领袖人才的使命。

五 国际化实施在宏观上急需提升领导及管理能力

大学国际化发展战略的科学制定和有效实施很大程度上取决于高校主要决策者的领导和管理水平。领导层是否能够正确引导学校国际化发展的方向,是否具备国际视野和国际交流能力,是否能够利用国家的大政方针为学校的发展服务,是否可以有效整合资源推进国际化战略,是否可以通过学校的发展积极参与到国家建设甚至全球治理之中,这些都对学校国际化工作的成效有直接的影响。在实施国际化战略过程中,高校既要满足国家的政策要求,寻求外部的资金和资源支持,又要结合自身的实际,满足学校发展的需要。如何恰当地处理这些问题,考验着学校管理层的领导和管理能力。以国家“一带一路”倡议为例,部分高校主动在“一带一路”中寻找自己发挥作用的着力点,通过国际化战略的有效实施取得了显著的成效。比如北京第二外国语学院紧跟国际形势和国家战略发展需要,瞄准“一带一路”快速推进的过程中,我国在国际舞台上政治交流和商业合作日益增加而出现的小语种人才缺口较大的情况,学校领导层立即着手整合学校资源,通过外聘、兼职和学校内部调动等方式组建教师队伍,最终于2015年复建了中欧语学院。中欧语学院开设塞尔维亚语、捷克语、拉脱维亚语、罗马尼亚语、匈牙利语、波兰语、爱沙尼亚语、立陶宛语等8个非通用语种专业,力图培养具有坚实语言基础和国际视野的高层次非通用语人才,在服务国家政策的基础上提升了自身的办学实力[37]。但是我们也注意到,部分高校参与意识不强,没有认识到国家政策对于学校发展的重要意义。在调研过程中,一位财经类高校国际合作交流处处长直言:“如果没有校长和书记去实际的推动,很多事肯定弄不成。最起码领导要同意,我们中层的理念永远上升不到决策层。”还有部分高校认为不具备参与国家“一带一路”倡议的条件,领导自身缺乏整合资源的宏观统筹和管理能力,无法将学校的发展融入到国家的政策之中。

三. 展望未来:中国高校国际化发展的方向

为提升我国高等教育质量和学校办学实力,我国高校应该在国家政策的引导下发挥主观能动性,探索符合世界趋势、中国国情和学校定位的国际化发展道路。

一 推动立足本校的本土国际化建设

本土国际化是指教育领域中除海外流动之外的所有与国际事务相关的活动,其目标是让所有学生在学习过程中有机会接受跨文化影响来提升自身能力,从而应对不断变化的全球化世界的需求[38]。既有的国际化发展模式需要转变,传统国际合作与交流过于注重人员的国际流动,但是限于资金和政策等因素,这种流动只惠及其中一部分或很小一部分师生。比如欧盟近年来大力推动旨在促进学生流动的伊拉斯谟计划,但即便10%的学生参与国际流动的目标也很难达成。对于没有机会流动的绝大多数学生而言,如果他们无法进入国际化的世界,那么他们如何具备国际素养和能力呢?在高等教育大众化时代,教育公平是全世界都在追求的目标,教育不再是特权阶级独享的奢侈品,如何实现资源约束下的优质资源的普遍占有,成为高校发展过程中必须面对的问题。德国学者贝恩德·沃切(Bernd Wächter)认为:推动本土国际化(Internationalisation at home)对于高校而言较为切实有效,即大力开展除师生国际流动之外的所有与国际事务相关的活动[39]。本土国际化实施的关键是在学校中营造跨文化与国际性的教育氛围,国际化校园建设实际是围绕学习环境开展的一项系统工程。本土国际化寄希望于打造以国际化课程为中心的校园,使身处其中的所有学生都从中受益[40]。这种转变也来源于校园内大量留学生的出现,需要开设大量的国际化课程。同时,一些大学逐渐认识到,许多学科课程内容的国内指向过于明显,无法适应全体学生在全球语境以及跨国环境中就业的需求。大学相对滞后的课程体系和相对封闭的校园环境必须进行转变[41]。因此,高校应该努力培育多元化的校园文化,积极打造具有本校特色的本土国际化发展模式。

二 推动有优先项的全面国际化建设

全面国际化逐渐成为高校发展新动向和广泛共享的愿景。美国国际教育者协会(Association of International Educators)认为全面国际化是一种承诺及其行动,将国际、全球的和比较的主题和视角融入高校的教学、科研和社会服务之中,要求在全球范围内定义机构的使命和价值观,而不是局限在地方或国家范围内[42]。对于我国高校而言,可以将学习发达国家的发展经验作为优先项,但是不能作为唯一项,打破以西方为中心的单向度的国际合作交流模式,推行与不同国家和不同民族之间的国际合作与交流,关注不同区域的问题和发展诉求,加深与非西方国家人民的相互理解和信任。同时,应该认识到全面国际化是对整个高校产生广泛影响的国际化,可以引导开展更具挑战性的改革[43]。国际化的发展并不一定要面面俱到,应该根据国情和校情,科学论证发展的思路和定位,选择优先事项推动高校全面改革发展。全面国际化必须确立优先项,从哪里开始以及为什么这么选择?北京工商大学在十二五时期,根据学校国际化的实际情况,制定了通过加强留学生教育促进教育教学改革的思路,在既有教学改革难以推行的情况下,该校结合国家“一带一路”倡议,大力发展与巴基斯坦的合作,招收国际留学生,设立巴基斯坦研究中心,建立与巴基斯坦的全面合作。通过招收留学生,推动了教师强化专业学习,提升自身的国际化视野和英语授课能力,促进教师在教学方法、教学内容和教学形式方面实施改革。北京工商大学通过与巴基斯坦的合作为抓手,以留学生教育为突破点,有效实施了有指向性的全面国际化建设。

三 推动国际化差异化发展

随着高等教育的快速发展,在国家政策的引导下,我国高校也呈现出分化的趋势。研究型大学着眼于创建世界一流大学和世界一流学科,面向国家重大战略需求,面向经济社会主战场,面向世界科技发展前沿,全面提升我国高等教育的综合实力[44]。地方普通本科高校在国家引导下寻求转型发展,进而提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力[45]。高等职业教育为主体的现代职业教育体系,是为了满足人民群众接受职业教育的需求,满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要[46]。可见,我国高校的发展立足点存在根本性差异,在推动高校国际化发展过程中,高校应该改变千校一面的形式,寻求自身的特色,有针对性地推动高校国际化发展。高校国际化发展没有最佳的模式,也没有可供遵循和参考的样本。对于高校而言,最为理想的即是适合其任务和所处环境的模式。高校国际化差异化发展,取决于机构的使命、价值观以及优先事项,还有组织发展的起点和运作模式等[42]。高校国际化活动的开展应该为学校的整体发展定位服务,不能简单地模仿其他高校,在借鉴吸收的过程中一定要注意限定条件。比如在全球留学生市场,中国研究型大学正在实施世界一流大学建设,其招收留学生要着眼于培养能够参与世界规则制定的全球性领军人才,在世界范围内积极参与全球治理,发挥国际影响力;应用型本科高校招收留学生则定位于培养高级技能,培养其成为国家层面的行业领军人才。高等职业教育可以满足留学生学习高级技能的需要,培养成为所在区域的高级技术人才。

四 推动外国留学生的趋同化管理

趋同化管理是未来留学生管理的方向。在对待外国留学生的问题上,不恰当地强调外国留学生的外国人身份和忽视外国留学生的外国人身份,都对正确地处理外国留学生问题不利[1]241。既有的二元管理模式,在招生、教学、住宿生活方面简单隔离,既不能使留学生真正融入学校生活,也无法真正促进中外学生的沟通与交流。这种隔离的二元化生活空间加重了留学生的“抱团”现象,不利于留学生融入校园生活[47]。另外,也会引起中国学生的不满,近年来不断有中国学生对外国留学生优越的住宿条件表达抗议,北京大学学生甚至出现了对校方建设以招收留学生为主体的燕京学堂的抵制活动。对于清华大学在招收国际学生过程中免笔试的行为,也引发了国人对于教育公平的质疑。为了最大程度地招收留学生,部分高校还降低留学生入学要求,留学生学业和生活出现一系列问题,很大程度上影响着中国教育质量的国际声誉,不利于中国高校品牌在全球树立良好的形象和地位。另外,处理不同国家的外国留学生之间的问题,也应该把问题看作是学校学生之间的问题,而不是留学生各自代表的国家之间的问题[1]242。留学生在华的“非国民待遇”以及“超国民待遇”都是欠妥的,留学生作为中国高校的一份子,应该在教学、生活和管理方面与中国学生保持合理的一致性,这既是对于中国高校教学质量和管理模式的肯定,也满足了留学生全面认识中国并深入了解中国的目的。每个国家的教育体制都有其特殊性,嵌套于中国的传统文化和价值观之中,这也恰恰可能是吸引留学生来华留学的重要因素,打破传统的双轨制管理模式,使留学生在融入中国的基础上知华友华,才能使到中国留学真正成为吸引全世界留学生的品牌。

五 推动高校发挥全球治理体系的引领作用

中国共产党的十九大报告指出:到本世纪中叶我国将建设“成为综合国力和国际影响力领先的国家,中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。”题中之义包括我国将由高等教育大国成为高等教育强国,高校在全球教育治理体系中发挥着引领作用。“中国高校和学者要超越本国的视野,要看到我们的学校和学科对于国际科技前沿有怎么样的贡献,有助于解决世界范围内的重大科学难题。”周其凤教授指出:“要进一步参与全球治理,为世界贡献中国智慧,提供中国方案。”[48]这种参与全球治理,通过在国际组织中占有核心位置,从而拥有较大的话语权,其目的并不是一味谋求所在国家、民族甚至个人的私利,而是促进全球的共同发展, 为全球的公共利益服务。中国已经进入中国特色社会主义新时代,正在由社会主义大国建设转变为勇于承担责任的社会主义现代化强国,习主席更是倡导构建人类命运共同体,促进全球治理体系变革。对于作为文化、学术和交流中心中国高校而言的,理应承担推动人类社会进步的伟大使命。为此,中国政府2013年提出旨在促进共同繁荣与发展的“一带一路”倡议,中国的国际角色在与世界的互动之中得以重新调整[49],这为中国高校国际化战略转型的发展提供了千载难逢的机遇。除了服务于基础设施建设和加强人文交流之外,高校既可以为欠发达区域提供切实的脱贫方案,也可以为文物保护和修复提供技术支持,还可以利用医学优势攻克区域性疾患,而生物多样性和环境生态保护等一系列问题都需要中国参与。中国高校转型发展势在必行,表层的国际化完全以自我的发展为中心,局限于希望在国际期刊发表中崭露头角,拘泥于用国际语言在世界范围内讲好中国故事。未来的中国高校更应该成为全球学者集聚的中心,汇集世界顶尖学者的智慧和力量,致力于解决全球面对的重要问题和挑战,积极塑造为全球治理体系、为全人类未来的发展提供中国方案,为世界和平与发展作出重大贡献。

-

表 1 1978—2017年外国留学生及留学回国人数

年份 留学生数/万 接受留学生高校数/所 留学回国人数/万人 1978 0.12 35 0.02 1990 0.75 110 0.13 2001 6.19 363 1.2 2008 22.35 592 6.93 2017 48.92 935 48.09 数据来源:教育部网站及国家教育委员会外事司编著《教育外事工作历史沿革及现行政策》 -

[1] 于富增, 江波, 朱小玉.教育国际交流与合作史[M].海口:海南出版社, 2001. [2] 马万华, 张优良.全球视野中的院校国际化理论构建[J].高校教育管理, 2018(4):1-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jsdxxb-gjyjb201804001 [3] 单成彪, 杨牧.从"进"到"近": 中国在世界舞台的新坐标[EB/OL]. (2016-10-06)[2018-08-09]. http://world.people.com.cn/n1/2016/1006/c1002-28757257.html. [4] 别敦荣, 陈梦.全球化时代我国大学的国际化战略[J].清华大学教育研究, 2013(3):48-54. doi: 10.3969/j.issn.1001-4519.2013.03.006 [5] 邹硕.教育部: 2017年来华留学人数近50万, 88%为自费生[EB/OL]. (2018-03-30)[2018-08-09]. http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/1138561/2018-03-30/cd_35947811.html. [6] 罗沙.中国去年在国际顶尖学术期刊发表论文数位居世界第二[EB/OL]. (2011-12-03)[2018-08-10]. http://news.cntv.cn/20111203/119553.shtml. [7] 李滔.中华留学教育史录:1949年以后[M].北京:高等教育出版社, 2000:510. [8] 国家教育委员会外事司.教育外事工作历史沿革及现行政策[M].北京:北京师范大学出版社, 1998:40. [9] 《中国教育年鉴》编辑部.中国教育年鉴2015[M].北京:人民教育出版社, 2015:315. [10] 赵婀娜.中外合作办学, 优化升级再出发[EB/OL]. (2018-08-02)[2018-08-10]. http://edu.people.com.cn/GB/n1/2018/0802/c1006-30191436.html. [11] 黄金鲁克.这5年, 教育开放筑新局[N].中国教育报, 2015-3-20(09). [12] 振轩. "汉语热"风靡全球凸显中国国际影响力[EB/OL]. (2018-07-26)[2018-08-15]. http://opinion.southcn.com/o/2018-07/26/content_182721018.htm. [13] 中国教育国际交流协会. 2015中国高等教育国际化发展状况调查报告[EB/OL]. (2015-10-23)[2018-08-17]. http://www.ceaie.edu.cn/xm/zyyxm/1876.html. [14] 马万华, 李岩松.首都高等教育国际化发展现状研究[M].北京:北京大学出版社, 2014. [15] LISA K. Childress. internationalization plans for higher education institutions[J]. Journal of Studies in International Education, 2009, 13(3):289-309. doi: 10.1177/1028315308329804

[16] 马万华, 张优良. "一带一路"战略与地方院校国际化面临的挑战——基于北京市属本科院校的调查分析[J].中国高教研究, 2016(1):54-59. http://www.cqvip.com/QK/84184X/201615/669968618.html [17] 李昀.中国研究型大学国际交流的组织变迁——以1978年以来北京大学为例[D].北京: 北京大学, 2016. [18] 北京大学对外汉语教育学院.学院概况[EB/OL]. (2017-05-01)[2018-08-17]. http://hanyu.pku.edu.cn/xyjs/xygk/index.html. [19] 中国共产党中央委员会.关于教育体制改革的决定[EB/OL]. (1985-05-27)[2018-08-19]. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_177/200407/2482.html. [20] 薛卫祥.中国高等教育国际化研究(1978-2012)[D].上海: 华东师范大学, 2013: 37. [21] 吴坚.当代高等教育国际化发展[M].北京:人民出版社, 2001:184-193. [22] 张优良, 张颀.近30年来政策话语对教育开放的关注——基于《教育部工作要点》的文本分析[J].现代教育管理, 2015(11):27-33. doi: 10.3969/j.issn.1674-5485.2015.11.006 [23] OECD. OECD science, technology and industry scoreboard 2013[M]. Paris:OECD Publishing, 2013.

[24] 陈芳, 邓华宁.我国国际科研合作论文数量升至世界第三[EB/OL]. (2017-07-04)[2018-08-22]. http://www.xinhuanet.com/tech/2017-07/04/c_1121263078.htm. [25] 中国科协国际联络部.祝贺周其凤院士就任国际纯粹与应用化学联合会主席[EB/OL]. (2018-01-29)[2018-08-22]. http://www.cast.org.cn/n200680/n202397/c57893970/content.html. [26] 黄勇, 周芙蓉.中国科学院900余名科学家任职国际组织[N].人民日报(海外版), 2010-10-15(15). [27] 第二十四届世界哲学大会中国组委会秘书处.世界哲学的"奥林匹克"盛会首次来到中国全球哲人共议"学以成人"——第二十四届世界哲学大会开幕式在人民大会堂举行[EB/OL]. (2018-08-13)[2018-08-22]. http://pkunews.pku.edu.cn/xxfz/2018-08/13/content_303893.htm. [28] 王英杰.广义国际化与世界一流大学建设[J].比较教育研究, 2018(7):3-10. doi: 10.3969/j.issn.1003-7667.2018.07.001 [29] 张胜磊.首都经济贸易大学校长: 留学生不应该被高校"隔离"[EB/OL]. (2015-08-05)[2018-08-23]. http://edu.youth.cn/2015/0805/1634395.shtml. [30] 李四平.大学的公共性与我国大学的共同治理[J].北京工业大学学报(社会科学版), 2017(2):75-81. http://www.bjutxuebao.com/CN/abstract/abstract1397.shtml [31] 田国强.中国教育改革:理念、策略与实践——前沿试点"问切"与上财改革实录[M].北京:经济科学出版社, 2014:52. [32] 陈昌贵, 曾满超, 文东茅.研究型大学国际化研究[M].广州:中国出版集团, 2014:43. [33] 蒋传海.探究现代大学制度的新内涵[N].中国教育报, 2018-08-04(03). [34] 陈学飞.高等教育国际化:跨世纪的大趋势[M].福州:福建教育出版社, 2000:4. [35] 阿赫巴特.全球化与大学——不平等世界的神话与现实[J].北京大学教育评论, 2006(1):92-108. doi: 10.3969/j.issn.1671-9468.2006.01.008 [36] 陈昌贵, 曾满超, 文东茅, 等.中国研究型大学国际化调查及评估指标构建[J].北京大学教育评论, 2009(4):116-135. doi: 10.3969/j.issn.1671-9468.2009.04.009 [37] 北京第二外国语学院中欧语学院.学院简介[EB/OL]. (2016-04-13)[2018-08-24]. http://123.127.226.252:9052/col/col7908/index.html. [38] NILSSON B. Internationalisation at home:theory and praxis[M]. Maastricht:EAIE Forum, 1999:12.

[39] CROWTHER P, JORIS M, OTTEN M, et. al. Internationalization at home:a position paper:internationalization at home the context[M]. Amsterdam:European Association for International Education, 2000:6.

[40] 张伟, 刘宝存.在地国际化:中国高等教育发展的新走向[J].大学教育科学, 2007(3):10-17. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxjykx201703003 [41] 罗杰·金.全球化时代的大学[M].赵卫平, 译.杭州: 浙江大学出版社, 2008: 275. [42] HUDZIK J K. Comprehensive internationalization: from concept to action[EB/OL]. (2012-06-06)[2018-08-25]. https://cwil.saintmarys.edu/files/cwil/Hudzik%20Presentation.pdf.

[43] 陈德云.全面国际化:美国高等教育国际化发展的新动向[J].全球教育展望, 2014(14):110-118. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jykx201502014 [44] 教育部, 财政部, 国家发展改革委.关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》的通知[EB/OL]. (2017-01-27)[2018-08-23]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/27/content_5163903.html. [45] 教育部, 国家发展改革委, 财政部.关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL]. (2015-10-23)[2018-08-24]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html. [46] 国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL]. (2010-07-29)[2018-08-25]. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/info_list/201407/xxgk_171904.html. [47] 李秀珍.二元化管理环境下来华留学生在校适应研究[D].北京: 北京大学, 2013: 175-176. [48] 赵婀娜.提升中国在国际学术组织中的影响力(深观察)——访国际纯粹与应用化学联合会主席、中国科学院院士周其凤[N].人民日报, 2018-01-18(17). [49] 许利平, 王晓玲. "一带一路"与习近平的外交战略思想[J].北京工业大学学报(社会科学版). 2016(4):34-44. http://www.bjutxuebao.com/CN/abstract/abstract4.shtml -

期刊类型引用(17)

1. 莫家豪,张优良. 亚洲国家的跨国高等教育:质量保障和学生学习体验. 世界教育信息. 2024(01): 3-11 .  百度学术

百度学术

2. 冯帅,张跃. 新冠肺炎疫情下中国高校国际交流合作的创新发展路径研究——以吉林大学为例. 大庆师范学院学报. 2023(01): 109-116 .  百度学术

百度学术

3. 孟宪飞,刘士星. 高质量论文与我国“双一流”建设高校发展. 科技管理研究. 2023(06): 16-21 .  百度学术

百度学术

4. 王晰巍,罗然,乌吉斯古楞. 新型研究型大学国际开放能力及影响力指数与实证. 现代情报. 2023(09): 137-153 .  百度学术

百度学术

5. 张优良,莫家豪. 超越西方化:中国高等教育国际化的困境及突破. 清华大学教育研究. 2023(06): 12-20+43 .  百度学术

百度学术

6. 王赛男. 在地国际化视角下大学文化的国际化建设研究. 领导科学论坛. 2022(06): 15-19+29 .  百度学术

百度学术

7. 肖玲斐,王继强,黄向华. “双一流”建设中的高校国际化人才培养新模式探究. 大学教育. 2022(07): 214-216 .  百度学术

百度学术

8. 艾兵有,谭劲松. “丝路精神”融入高校思想政治理论课教学新探. 漯河职业技术学院学报. 2022(05): 99-103 .  百度学术

百度学术

9. 鉏萍. 关于高校加强基础研究的若干思考. 科技与创新. 2021(05): 119-120 .  百度学术

百度学术

10. 张晓晴,员荣平,许海军. “双一流”建设背景下行业特色大学的国际化战略研究. 教学研究. 2021(04): 32-40+46 .  百度学术

百度学术

11. 张卫民,母小勇. 美国高校跨学科创业教育实施模式及启示. 苏州大学学报(教育科学版). 2020(01): 117-124 .  百度学术

百度学术

12. 赵航. 文化相关留学生管理研究述评. 文教资料. 2020(08): 74-76 .  百度学术

百度学术

13. 蒋文春,王增丽,王宗明,王振波,赵东亚,刘会娥. 国际化拔尖人才培养路径探究——以“3+1+N”三段融合式为例. 中国高校科技. 2020(06): 60-62 .  百度学术

百度学术

14. 刘影,张优良. “一带一路”倡议与中国高等教育国际化的新图景. 清华大学教育研究. 2020(04): 81-87 .  百度学术

百度学术

15. 谢超. 地方高校教育国际化实践与发展策略研究——以天津财经大学为例. 教育现代化. 2019(85): 188-190+209 .  百度学术

百度学术

16. 徐宏祥,邓久帅,黄根,孙志明,王卫东,黄波,刘文礼. 基于工程教育专业认证的矿物加工工程专业国际化实践与探索. 教育现代化. 2019(88): 130-131 .  百度学术

百度学术

17. 倪晓丹. 大学国际化发展的“内在化”路径探索——以汕头大学的国际化实践为例. 教育探索. 2019(06): 45-50 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: